Condannato da tre funzionari dell’NKDV (Commissariato del popolo per gli Affari interni dell’Unione Sovietica) con la falsa accusa di propaganda trockista controrivoluzionaria, il teologo, presbitero russo della Chiesa ortodossa, fisico, matematico, filosofo, elettrotecnico e poeta Pavel Aleksandrovič Florenskij venne ucciso l’8 dicembre 1937 con un colpo di arma da fuoco alla nuca.

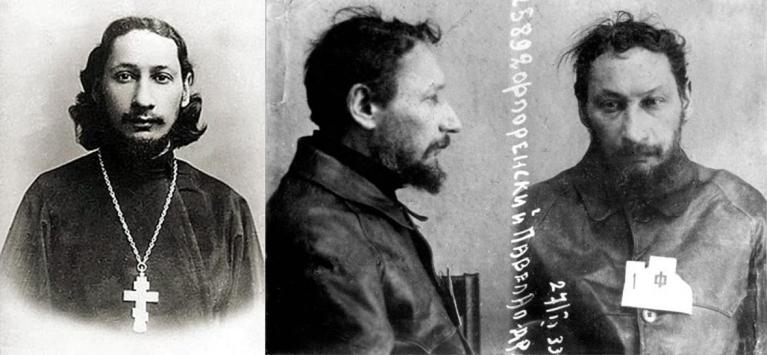

Ritratto di Pavel Aleksandrovič Florenskij in abito talare / Foto segnaletiche di Florenskij scattate dall’OGPU (Direzione politica di Stato generale) dopo il suo primo arresto avvenuto il 27 febbraio 1933.

A questo singolare e geniale personaggio, Avril Pyman ha dedicato una biografia (Pavel Florenskij.La prima biografia di un grande genio cristiano del XX secolo, Lindau, Torino 2019). Lo studio delle funzioni discontinue, ma ancor prima la conoscenza del sistema periodico di Mendeleev e le osservazioni dello spettro di Rowland, portarono l’attenzione del giovane matematico sul concetto di discontinuità, venuto a integrare “un modo interamente nuovo di osservare il mondo, un modo che solo allora si stava formando”. Il desiderio di spiegare l’esistenza di fenomeni che violano il principio deterministico e di verificare il principio di discontinuità in altre discipline, lo spinsero verso la filosofia, la linguistica, l’arte e la teologia. Nel 1904, dopo essersi laureato a pieni voti, rinunciò a un dottorato di ricerca in scienze matematiche e s’iscrisse a un corso di studi presso l’Accademia teologica di Mosca.

Nel 1908 divenne docente di Storia della Filosofia e Storia delle Idee presso la stessa Accademia. Nel corso delle sue lezioni utilizzava metafore e analogie inusuali associando le forze sprigionate da un magnete alla logica del sillogismo, la struttura della tragedia greca alla liturgia della Chiesa ortodossa. Uno dei suoi studenti ricorda l’aula piena fino all’inverosimile con gente in piedi tra i banchi, lungo i muri, seduta sulle finestre, accalcata attorno alle porte.

La prospettiva rovesciata (la nuova traduzione a cura di Adriano Dell’Asta è appena stata pubblicata da Adelphi) è uno dei suoi saggi più discussi sulla rappresentazione dello spazio nelle arti figurative. Scritto nel 1919 per il comitato che si occupava della conservazione dei beni storico-artistici del monastero della Santissima Trinità di San Sergio, il saggio costituirà un punto di riferimento per i corsi di Analisi dello Spazio nelle opere d’arte figurativa e di Analisi della prospettiva che Florenskij terrà fra il 1921 e il 1924 presso la Facoltà Poligrafica del VChUTEMAS di Mosca (un istituto superiore per la progettazione industriale analogo al Bauhaus in Germania). Florenskij applicò le teorie dello spazio non euclideo all’analisi della pittura di icone, dove gli oggetti e gli edifici, in alcuni casi anche i volti e i corpi umani, sono visti da più lati simultaneamente, sostenendo che “in quelle fasi storiche della creatività artistica in cui non si osserva l’utilizzo della prospettiva, i creatori delle arti figurative non è che non sapevano, ma non volevano utilizzarla o, più precisamente, volevano utilizzare un principio figurativo diverso da quello della prospettiva” (p. 42). Egli riferisce l’origine della prospettiva lineare alla skenographia sulla base di un’interpretazione erronea di alcuni passi del De architettura di Vitruvio.

Il trattato ci è pervenuto attraverso numerose versioni a stampa di una copia manoscritta rinvenuta nel 1414 da Poggio Bracciolini. L’aver creduto che il circini centrum di Vitruvio fosse il punto di vista della prospettiva moderna, scoperta da Filippo Brunelleschi e codificata da Leon Battista Alberti, ha tratto in inganno alcuni traduttori e commentatori del De architectura. Il circini centrumè il centro di un cerchio tracciato con il compasso, nel contesto di un disegno icnografico e ortografico (non prospettico). Inoltre dobbiamo tenere conto che la skiagraphia (nell’edizione Gangemi de La prospettiva rovesciata curata da Nicoletta Misler nel 1990, la traduzione non riporta skenographia ma σκιαγραφία - skiagraphia, p. 81) è propriamente il disegno delle ombre, anche se in alcuni contesti assume il significato di pittura in prospettiva. L'omofonia dei termini skiagraphia e skenographia rivela una problematicità interpretativa, tanto che, secondo alcuni studiosi, la scaenographia di Vitruvio altro non sarebbe che la skiagraphia, la rappresentazione delle ombre proprie, portate e autoportate, non la “resa illusionistica delle forme attraverso la prospettiva” (Agostino De Rosa, In obscurum coni... acumen. Sui termini skenographia e skiagraphia nel mondo classico. Engramma, 150, Ottobre 2017). Per quanto riguarda il passo nel quale Vitruvio richiama le teorie di Democrito e Anassagora è accertato che queste si riferiscono alla geometria ottica e non alla rappresentazione pittorica dello spazio. In definitiva, nulla nel testo vitruviano autorizza a cogliere un riferimento alla prospettiva moderna, tanto più che “tra i dipinti antichi conservati nessuno rivela l’esistenza di un punto di fuga unico” (Erwin Panofsky, La prospettiva come forma simbolica, Feltrinelli, Milano 1993, p. 47).

L’Apostolo Pietro, XII-XIV secolo, Galleria Tretiakov, Mosca / L’Apostolo Paolo, 1502 circa, Galleria Tretiakov, Mosca.

Florenskij s’impiglia nell’interpretazione dei passi di Vitruvio giungendo all’errata supposizione che la prospettiva “focalizzata” fosse nota nella Grecia del V secolo a.C., ma non sbaglia quando afferma che questa prospettiva è solo “uno dei possibili schemi di raffigurazione, che corrisponde non alla percezione del mondo nel suo insieme, ma semplicemente a una delle possibili interpretazioni del mondo” (p. 20). Non sbaglia neppure quando attribuisce alla prospettiva, sia essa “monocentrica” o “policentrica”, una funzione simbolica.

Egli nota che nella pittura di icone spesso sono rappresentati dei piani che, secondo le regole della prospettiva dotata di un unico punto di vista non possono essere visti simultaneamente: “pur guardando perpendicolarmente la facciata degli edifici rappresentati, di questi edifici ci vengono mostrati insieme entrambi i muri laterali; del Vangelo si vedono, simultaneamente tre o addirittura tutte e quattro le coste” (pp. 11-12), e che in queste rappresentazioni è assente un punto di fuga verso il quale far convergere le linee. La divergenza delle linee è interpretata da Florenskij come una trasgressione delle regole della prospettiva rinascimentale, come una prospettiva rovesciata o inversa nella quale le linee divergono anziché convergere verso il fondo.

Régis Debray ha scritto delle belle pagine sullo sguardo che s’irradia dall’immagine sacra verso il cittadino greco o romano, così come verso il fedele bizantino o medievale. Secondo l’autore, l’icona bizantina rigetta la profondità perché è corpo, volume, ombra, ma una terza dimensione è tuttavia risparmiata: “la distanza che attraversano i raggi portatori di energia divina per raggiungere il fedele. Le linee di fuga vanno verso l’occhio dello spettatore [convergono nel suo occhio anziché nel punto di fuga]” (Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo in Occidente, Editrice Il Castoro, Milano 2001, pp.190-191). Attraverso la prospettiva rovesciata Dio guarda l’uomo illuminandolo con i suoi raggi visivi e luminosi e l’uomo contempla abbassando lo sguardo per riceverli. La contemplazione di Dio attraverso le icone, secondo Debray, non sarebbe dunque la produzione ma la ricezione di uno sguardo che illumina il fedele.

Florenskij non fa riferimento all’inversione del punto d’irradiazione delle rette ma al moltiplicarsi dei punti di vista, che trasgredisce le regole della prospettiva rinascimentale: fissità e unicità del punto di vista, unicità dell’orizzonte e unicità della scala di grandezze.

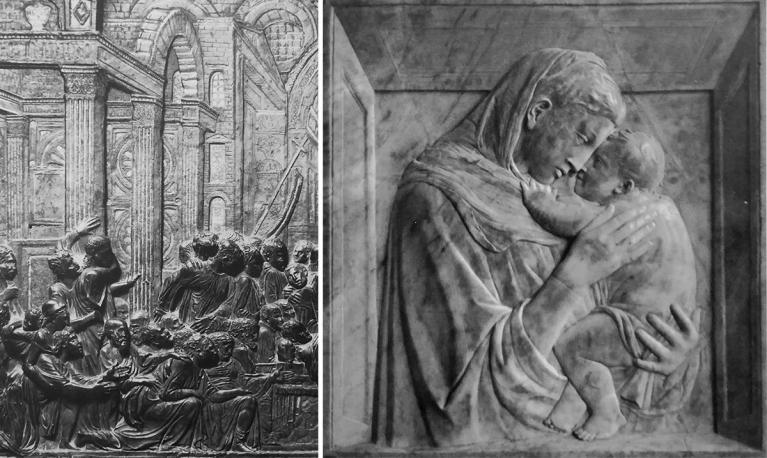

Donatello, Miracolo del cuore dell’avaro (particolare), 1446-1449, Basilica del Santo, Padova / Donatello, Madonna con Bambino, detta “Madonna Pazzi”, 1425-1430, Staatliche Museen, Berlino.

Delle trasgressioni a queste regole si possono tuttavia rilevare nelle stesse opere considerate autorevoli esempi di prospettiva rinascimentale. Nel Miracolo del cuore dell’avaro di Donatello il secondo pilastro è portato avanti dalla mano del personaggio che vi si appoggia e nella Madonna con Bambino (Madonna Pazzi), scolpita dallo stesso Donatello, la prospettiva si rovescia portando fuori dalla stanza le figure che poco prima si trovavano dentro. Nell’opera del grande scultore la prospettiva rinascimentale convive con altre rappresentazioni dello spazio, prospettiva rovesciata o inversa compresa. Florenskij va a caccia di queste incoerenze nella pittura del Cinquecento rilevando, per esempio, che nella Scuola di Atene Raffaello vìola sia il principio di unicità dell’orizzonte, sia quello della scala di grandezze (p. 60). In effetti dal Cinquecento si assiste a un abbandono delle regole rinascimentali per soluzioni prospettiche complesse ed eccentriche, che nel Seicento raggiungono effetti decisamente vertiginosi.

Già la pittura antica utilizzava prospettive diverse per dar luogo a una rappresentazione “policentrica” dello spazio. È infatti ampiamente documentato l’uso della prospettiva dissociata, nella quale le linee sono orientate verso indipendenti centri di focalizzazione; della prospettiva inversa, nella quale le linee divergono verso il fondo anziché convergere; della prospettiva a lisca di pesce, dove le linee convergono verso punti situati a diverse altezze; della prospettiva parallela contrassegnata dall’obliquità delle linee parallele e anche di quella centrale, già dotata in età ellenistico-romana di una convergenza delle linee, ma non intesa come sistema unitario di rappresentazione dello spazio.

La “policentricità” di una rappresentazione dello spazio nella quale l’occhio sembra guardare le varie parti dell’oggetto cambiando posizione di volta in volta è posta da Florenskij in relazione alla varietà di vedute che compongono l’immagine visiva. A collegare tutte queste parti separate nel tempo in cui l’occhio esplora l’oggetto sarebbe un particolare atto della psiche. Questo avrebbe luogo anche quando l’occhio, guidato dalle linee del panneggio (intese da Florenskij come linee di forza di un campo percettivo gestaltico, isometrico a quello elettromagnetico), riproduce nello spirito “l’immagine già prolungata nel tempo” composta da quel “mosaico immobile” dei suoi singoli momenti più significativi che è l’icona (p.113). In queste rappresentazioni dello spazio a dominare è un’esperienza del tempo.

“Un singolo momento strappato non ci mostra l'immagine intera di una cosa, come non ce la mostrano molti di questi momenti quando si prende ciascuno di essi singolarmente e non si coglie la forma del fenomeno secondo la quarta coordinata [il tempo]”, scrive in Lo spazio e il tempo nell’arte (Adelphi, Milano 1995, p. 146), un saggio composto fra il 1924 e il 1925, mentre la teoria di uno spazio-tempo quadridimensionale, che può essere deformato e incurvato in risposta alla presenza della massa, infiamma il dibattito scientifico. Ad affascinarlo è l’aspetto quadridimensionale della realtà costituita dalla successione temporale di tutti i suoi momenti in una sintesi che avviene quando la coscienza si “solleva al di sopra del tempo”. Florenskij trova nelle nuove teorie scientifiche un riscontro di quella particolare esperienza del tempo, che già da piccolo lo affascinava. “La quarta coordinata - il tempo - era per me […] viva […] Ero abituato a vedere le radici delle cose. Tale abitudine visiva fecondò poi l’intero mio pensiero e ne determinò il tratto fondamentale: la tendenza a muoversi in verticale e lo scarso interesse per l’orizzontale” (Ai miei figli. Memorie di giorni passati, Mondadori, Milano 2009, p. 140). In un altro testo precisa che questa sintesi “non è nel tempo o, per lo meno, non è nel tempo come l'intendiamo noi, ma in quella dimensione temporale che, paragonata con la nostra, si chiama eternità, sebbene questa non sia l'eternità in senso assoluto” (Il significato dell’idealismo, SE, Milano 2012, p. 112). Qui si avverte chiaramente come la sua formazione scientifica si sia saldata agli studi filosofici e teologici nello sforzo di associare l’utopia positiva e razionale della rivoluzione socialista a una rifondazione spirituale dell’uomo, uno sforzo che si rivela fallimentare: il marxismo-leninismo s’irrigidisce in un dogmatismo ideologico e il misticismo rivoluzionario viene confinato nei campi di lavoro. L’8 agosto 1933 Florenskij viene recluso nel gulag di Svobodnyj in Siberia e, dopo varie peripezie, condannato a morte l’8 dicembre 1937.

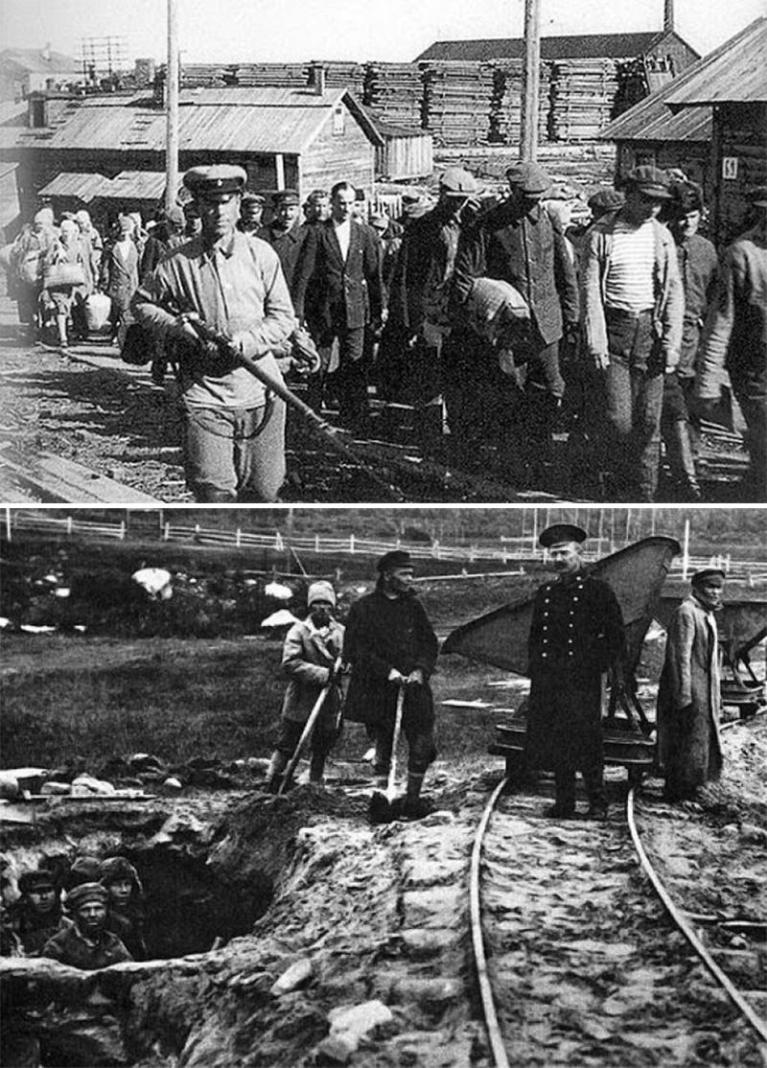

Immagini del gulag delle isole Solovki dove Florenskij fu trasferito l’1 settembre 1934, dopo 18 mesi di reclusione nel campo di Svobodnyj. Alle isole Solovki rimase fino al giorno della sentenza di morte.

A seguito dell’ordinanza 00447 emessa da Stalin il 30 luglio 1937 inizia una vera e propria carneficina, nel corso della quale muoiono centinaia di migliaia di persone ingiustamente accusate di propaganda trockista controrivoluzionaria. Lo sterminio dura quindici mesi con una media di 1.600 esecuzioni al giorno. A capo di questa macelleria è posto Nikolaj Ivanovič Ežov detto “il nano sanguinario”, direttore dello stesso Commissariato del popolo per gli Affari interni (NKDV) che condannerà a morte Florenskij per le sue idee, certamente non trockiste, né controrivoluzionarie. Il pensare in verticale anziché in orizzontale e l’idea di una rivoluzione spirituale oltre che sociale dell’uomo costeranno la vita al nostro teologo, fisico, matematico, filosofo, poeta ed elettrotecnico (durante la sua prigionia nei campi di lavoro gli vengono riconosciuti ben 12 brevetti e 47 loro applicazioni). Innestando nel linguaggio dei simboli matematici una visione filosofica e artistica del mondo, Florenskij dà forma a un particolare modo di pensare, discontinuo quanto la discontinuità alla quale dedicò la sua tesi di laurea in scienze matematiche.

Florenskij unisce il ragionamento per conseguenza al salto analogico, spesso associato a balzi da una disciplina all’altra. Nelle premesse teoriche al saggio sulla prospettiva, per esempio, collega la topologia degli insiemi di punti di Georg Cantor a riflessioni filosofiche sulla “realtà” e al problema posto dalla sua rappresentazione pittorica (p. 81).

Il testo che Adelphi ha ristampato è un’interessante testimonianza del suo modo di pensare. Naturalmente è anche un importante studio sulla prospettiva, che ebbe un peso rilevante nel dibattito in corso al VChUTEMAS fra i sostenitori dell’arte produttivista (costruttivista) e i sostenitori dell’arte pura (Nicoletta Misler, Il rovesciamento della prospettiva – GAChN, INChUK e VChUTEMAS; il dibattito su costruzione e composizione, in La prospettiva rovesciata e altri scritti). Analizzando la pittura murale della Casa dei Vettii rinvenuta a Pompei, Florenskij nota che la trasgressione delle regole imposte dalla (supposta) prospettiva focalizzata usata dalle maestranze introduce in un’arte decorativa e illusionistica i principi dell’arte pura. Il pittore “da scenografo [nella traduzione Gangemi “decoratore”], si trasforma almeno parzialmente in un vero e proprio artista […] non perché in parte, o perfino in larga parte, si attiene alle leggi della prospettiva, ma solo perché e nella misura in cui se ne discosta” (p. 32).

Balcone con soffitto e lacunari, Triclinium della Casa dei Vettii, Pompei / Evidenziazione grafica di alcuni particolari resi in prospettiva parallela.

Le considerazioni di Florenskij sul rapporto fra composizione e costruzione, fra arte pura e produttivista stimolano una riflessione – qui posta a margine – sul rapporto che la pittura intrattiene con la decorazione. Negli affreschi della Casa dei Vettii, come in altri affreschi ellenistici e romani, si può notare che la prospettiva parallela usata dalle maestranze è dominata dalla geometria del parallelogramma, inteso sia nella versione con i lati e gli angoli opposti congruenti, sia nella versione con i lati, gli angoli e le diagonali congruenti (rombo o losanga).

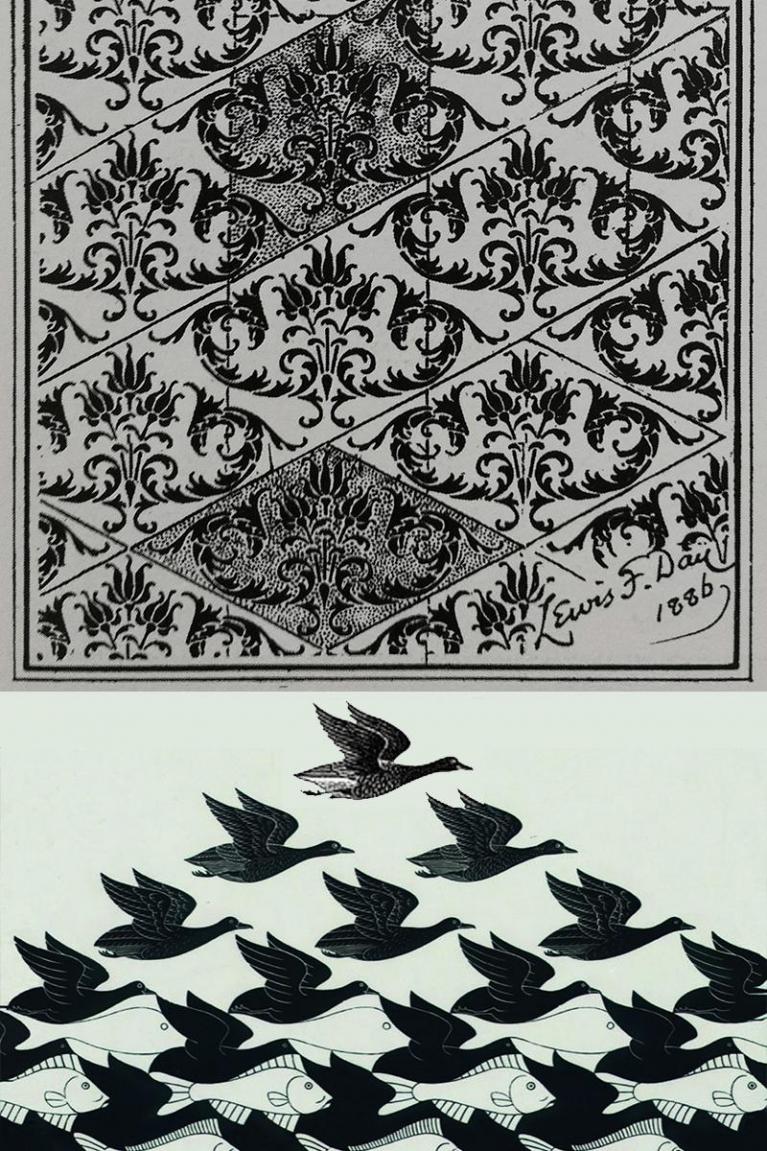

Lewis Foreman Day, illustrazione tratta da The Anatomy of Pattern, 1890, tavola 25 / Maurits Cornelis Escher, Cielo e acqua I(particolare), 1938.

Il disegnatore vittoriano Lewis Foreman Day consiglia di fondare sullo schema a losanga la ripetizione del motivo decorativo (Ernst Hans Josef Gombrich, Il senso dell’ordine, Leonardo Arte, Milano 1894, p. 108). Lo schema impedisce al motivo ornamentale di scomporsi nei punti di giunzione, favorendo al contempo soluzioni compositive basate sulla reversibilità della forma, come dimostrano le sconcertanti litografie di Maurits Cornelis Escher. Le prospettive reversibili o “inversioni” di Escher devono molto ai pattern nella decorazione tessile, nella quale si sviluppa l’espediente dell’inversione, o controscambio, vale a dire la corrispondenza fra forme positive e negative, che ha attirato l’attenzione dell’artista olandese (Gombrich, p. 109). La suddivisione periodica della superficie usata da Escher per ordinare le sue composizioni, spesso si basa sullo schema a losanga.

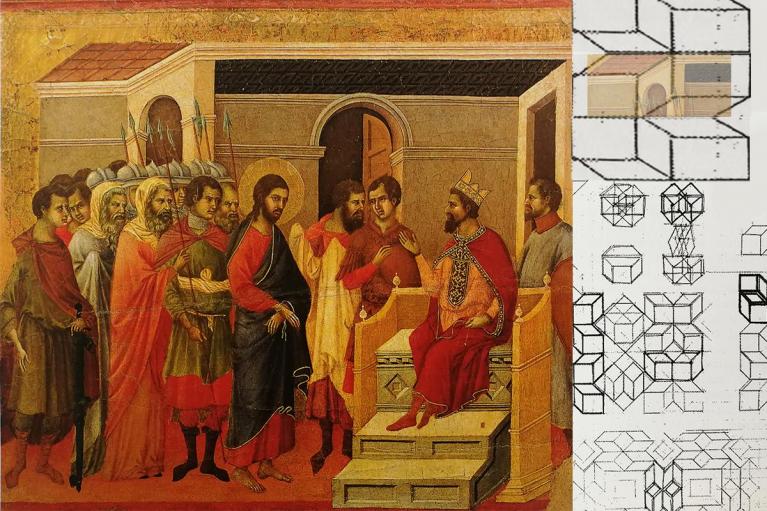

Duccio di Buoninsegna, Maestà, verso, elemento principale: Cristo davanti a Erode, 1308-1311, Museo dell’Opera del Duomo, Siena / Schemi geometrici tratti da decorazioni musive.

Questo schema mostra delle analogie di forma e anche di funzione con la prospettiva parallela usata nella pittura antica e in quella tardo medievale, quando questa attiva il meccanismo dell’inversione. Nelle opere di Duccio di Buoninsegna possiamo infatti vedere sotto e sopra, dentro e fuori, in alcuni casi anche davanti e dietro. Nel Cristo davanti a Erode vediamo la parte sinistra del corpo di fabbrica dall’alto e la sua parte destra dal basso. La porta ad arco raccorda le due parti con un suggestivo gioco di reversibilità fra esterno e interno.

Dentro o fuori? Sopra o sotto?

Duccio di Buoninsegna, Maestà, recto, porzione centrale della predella: Natività, 1308-1311, National Gallery of Art, Washington.

L’angelo che si sporge per guardare la Natività con le braccia conserte e il gomito destro dietro la trave della capanna nella predella della Maestà conservata alla National Gallery of Art di Washington, sta vedendo il dentro o il fuori della capanna? E noi la vediamo dall’alto o dal basso? Dobbiamo questa singolare visione alle pareti e alle falde del soffitto della capanna.

Non capiscono, gli angeli proprio non capiscono come, nel buio della capanna, le corna del bue possano risplendere al pari di una falce di luna, doppia peraltro. Non sono forse loro gli abitanti del cielo e il bue della terra? Soprattutto la capanna li confonde. Talvolta hanno l’impressione di vederla da sotto, talvolta da sopra. Il più sconcertato è quello con il gomito dietro la trave: quando la capanna gira verso l’alto può condividere con tutti gli altri la visione del Santo Bambino, ma quando la capanna gira verso il basso, per qualche diabolica magia, ne resta completamente escluso. Ah! Diaboliche losanghe.

La loro origine infatti è pagana.

Domus di Dioniso, II sec. d.C., Museo di Santa Giulia, Brescia.

Nella decorazione musiva dei pavimenti ellenistici e romani si può notare che il parallelogramma articola forme e volumi nello spazio con suggestivi effetti d’inversione. Nel mosaico della Domus di Dioniso conservato presso il Museo di Santa Giulia a Brescia, la suddivisione geometrica della superficie dirige lo sguardo ora verso il riquadro centrale, ora verso gli ottagonali laterali, ora lo attira su di sé sconcertando l’osservatore: la faccia superiore di un cubo visto dall’alto è anche quella inferiore di un cubo visto dal basso e le facce laterali di entrambi sono anche quelle di altri due cubi uniti lungo uno spigolo. Il parallelogramma orienta i volumi nello spazio e al contempo li mette sottosopra, come nell’edificio dipinto da Duccio in Cristo davanti ad Erode.

Duccio tramanda un sistema di rappresentazione dello spazio nel quale interagiscono logiche visive diverse. Nell’Annuncio della morte alla Vergine (recato da un angelo che sposta in avanti e indietro un pilastro con un gioco di piedi e di braccia) la prospettiva a lisca di pesce si combina a quella parallela facendo levitare la Vergine e lo scranno sul quale è assisa, mentre in Cristo davanti ad Erode la prospettiva parallela opera come la geometria della decorazione musiva generando effetti di reversibilità, grazie ai quali possiamo vedere la scena dal basso e dall’alto.

L’opporsi di un punto di vista rispetto all’altro è proprio anche dell’antilogia usata dagli scettici greci. Erwin Panofsky sostiene che “il valore della prospettiva romano-ellenistica [si potrebbe paragonare] a quello dello scetticismo” (La prospettiva come forma simbolica, p. 71). La pittura ellenistica, che attraverso Bisanzio migra in quella di Duccio, esprime questo valore? Sicuramente lo esprimono le incisioni di Escher. Sono paradossali quanto le antilogie, che l’età moderna ha mutato in antinomie. Quella del mentitore (io sto mentendo) è famosa. Se si suppone che l’enunciato sia falso, allora è vero, viceversa, se si suppone che sia vero, allora è falso. Vero o falso? Sopra o sotto? Dentro o fuori?

L’”abitudine visiva” che fecondò il pensiero di Florenskij potrebbe avere a che fare con uno sguardo nel quale le forme del discorso e i concetti s’intrecciano con i meccanismi della percezione e con le tecniche di produzione visiva?

Sfoglio il volumetto Adelphi per cercare delle risposte alla domanda. Con la coda dell’occhio vedo a pagina 110 una semicirconferenza formata da addensamenti del nero tipografico, dovuti alla configurazione e alla disposizione dei caratteri. Dalla lettura delle lettere in sequenza passo quindi alla visione di una configurazione percettiva. Questo transito dalla lettura alla visione, avvenuto tramite uno spostamento dalla percezione foveale a quella periferica, mi porta nel vivo delle riflessioni di Florenskij sul processo psichico “estremamente complesso” che forma la visione artistica, di cui scrive appunto a pagina 110. Dalla visione torno quindi alla lettura del testo, pensando che lungo la sequenza di caratteri tipografici dei suoi testi si distende una visione artistica oltre che filosofica e scientifica, come peraltro suggerisce la sua analisi delle forme grafiche e tipografiche che compongono la xilografia realizzata da Vladimir Andreevič Favorskij per la copertina del libro Gli immaginari della geometria (Spiegazione della copertina, in La prospettiva rovesciata e altri scritti).

Questo “grande genio cristiano del XX secolo”, come lo definisce Pyman nella biografia, ha avuto folgoranti intuizioni, derivate dall’”abitudine visiva” che determinò il tratto fondamentale del suo modo di pensare in verticale, divenuto sospetto nella società sovietica postrivoluzionaria, nella quale naufragarono le speranze di una rifondazione spirituale oltre che sociale dell’uomo.

La lettura di Florenskij ha l’indiscutibile merito di metterci a parte del suo singolare modo di pensare collegando la prospettiva aerea prodotta dalla sottile cortina azzurra dell’incenso alla musica di Skrjabin (Il rito ortodosso come sintesi delle arti, in La prospettiva rovesciata e altri scritti, p. 66), la forma grafica delle lettere alfabetiche allo spazio sonoro dell’intonazione nel contesto di una riflessione matematica che apre ad alcune considerazioni filosofiche (Spiegazione della copertina, p. 138). Ha cioè il merito di portare l’attenzione sulle forme diverse che il pensiero può assumere, valorizzando anche quello infantile: “il pensiero infantile non è un pensiero ridotto, ma un tipo particolare di pensiero, che oltre tutto può raggiungere qualsiasi grado di perfezione sino alla genialità” (p. 44). Florenskij si lascia trasportare dal fumo dell’incenso e dal tremolio delle fiammelle che illuminano le icone nelle astratte regioni del pensiero matematico e in quelle della ricerca filosofica, per raggiungere una sintesi che avviene quando la coscienza si “solleva al di sopra del tempo”.