“Innumerevoli sono i giochi e di vario tipo: giochi di società, di destrezza, d’azzardo, giochi all’aperto, giochi di pazienza, giochi di costruzione, ecc. Nonostante la quasi infinita varietà e con costanza davvero notevole, la parola gioco richiama sempre i concetti di svago, di rischio o di destrezza. E, soprattutto, implica immancabilmente un'atmosfera di distensione o di divertimento. Il gioco riposa e diverte. Evoca un’attività non soggetta a costrizioni, ma anche priva di conseguenze sulla vita reale. Anzi, si contrappone alla serietà di questa e viene perciò qualificato frivolo. Si contrappone al lavoro come il tempo perso al tempo bene impiegato. Il gioco infatti non produce alcunché: né beni, né opere. (…) Questa fondamentale gratuità del gioco è appunto l’aspetto che maggiormente lo discredita.”

Questo l'incipit de: I giochi e gli uomini di Roger Caillois,pubblicato in Francia nel 1958,che rappresenta ancora oggi il testo di riferimento per chi voglia avvicinarsi allo studio del gioco.

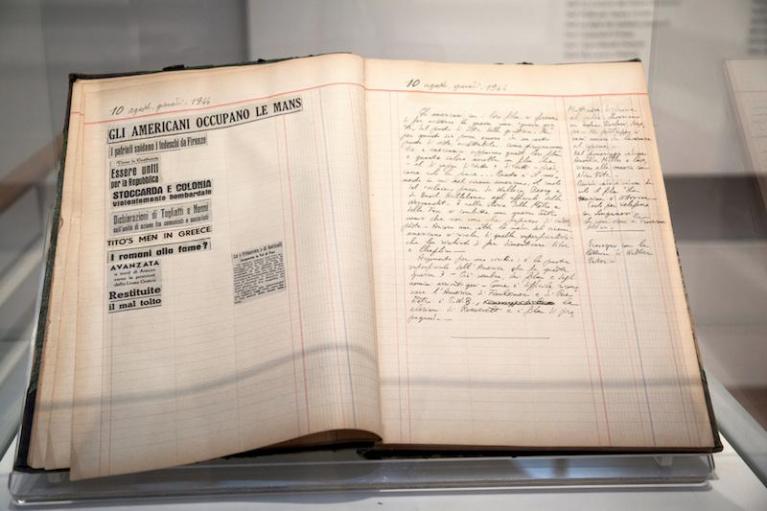

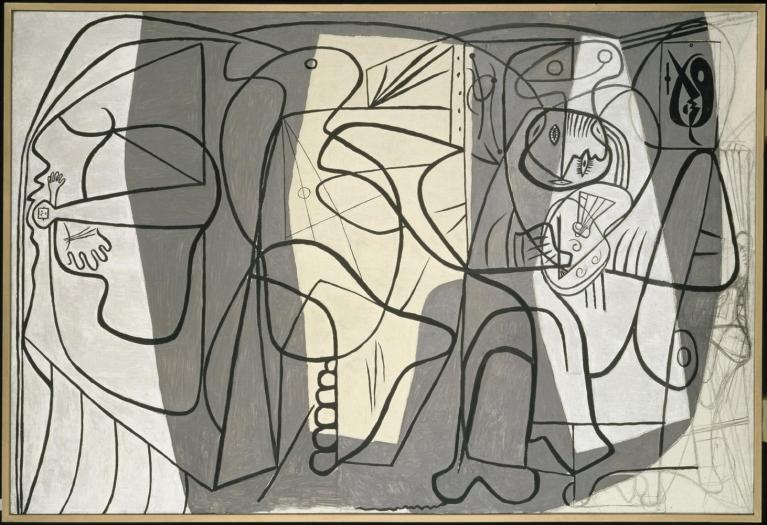

Sopra: Veduta della mostra allestita nel refettorio di san Domenico Maggiore. Sotto: La vetrina con la collezione di Barbie; la vetrina con i personaggi di Eugenio Tavolara; la “maschietta” della Lenci.

A Napoli, nel solenne spazio dell’antico Refettorio del Convento di San Domenico Maggiore è stata ospitata la rassegna Storie di giocattoli, dal Settecento a Barbie. Tra i 1500 pezzi esposti, si potevano ammirare moltissime bambole, tra cui quella tedesca degli anni’30 acquistata da Benedetto Croce per la figlia Silvia, oltre a quelle in cartapesta della Rella, e a quelle della Furgae della Lenci, inclusa la “maschietta”, ovvero la bambola ispirata alla figura di Edda Ciano, con tanto di sigaretta pendula tra le labbra e con indosso i pantaloni, in assoluta controtendenza con i dettami dell'allora vigente Regime. C’era anche una raccolta completa della Barbie, la bambola per eccellenza del Novecento, il cui nome per intero è Barbara Millicent Roberts, compresa la mitica numero uno del 1959. E poi vi erano esposti gli automi di Seraphin Ferdinand Martin (1849-1919), il genio della meccanica che, tra il 1880 e il 1930, inondò il mercato con i suoi piccoli robot. E ancora i clown e le auto della Günthermann, l'azienda fondata a Norimberga nel 1826 che produceva giocattoli di stagno con i colori serigrafati sopra, e i bei pezzi della nostra Ingap (Industria Nazionale Giocattoli Automatici Padova), attiva dal 1919 al 1972, e poi i giochi di legno e di latta e quelli da tavolo, con un Gioco dell’Oca del Settecento, stampato a Milano dalla Tipografia Tamburini, fino ai primi Risiko e ai primi Monopoli. Non potevano mancare, proprio a Napoli, varie versioni della Tombola tra le quali ne spiccava una “didattica” con figure (un incrocio fra la tombola tradizionale, il puzzle e il nàibi), stampata a Monza nel 1928. Insieme alle carte da gioco e ai tarocchi, era esposto anche un rarissimo esemplare di Carte napoletane del 1840 con ancora impresso il timbro borbonico sopra il Tre di denari.

Tra i numerosi Pinocchi, in legno e in latta, di ogni foggia e dimensione, si distingueva quello realizzato dal futurista Eugenio Tavolara, il cui viso dai tratti rudi, tipici di questo artista, parevano tagliati con l’accetta rivelandone l’anima espressionista. Accanto a rarissimi esemplari di orso-balocco si trovavano altri pezzi singolari, come il bambolotto Balilla con tanto di fez, e Bob, primo bambolotto gay e ancorai pupazzi tratti dalle strisce del Corriere dei Piccoli, da Fortunello a Ciccio e Checca, da Bonaventura di Sto (Sergio Tofano) al Sor Pampurio di Carlo Bisi. Tra i mezzi di trasporto in miniatura spiccavano naturalmente i trenini di Georges Carette (1861-1954), che nel 1893 fu il primo a costruire un tram elettrico, ma soprattutto faceva bella mostra di sé la macchina dei Beatles, un altro pezzo d'eccezione del 1962, in gomma e latta litografata, prodotto dalla ditta spagnola Rico, attiva dal 1910 al 1984. Non potevano mancare, naturalmente, i pupazzi di Pulcinella, nelle sue varie declinazioni, dalla più conosciuta versione povera, stile pezzente napoletano, agli antichi Punch inglesi, fino ai Polichinelles francesi. Curiosi anche i pupazzi della trasmissione televisiva Lascia o Raddoppia e incomparabili quelli della famiglia Disney, con i primi Topolino e Paperino datati addirittura agli anni ‘30. E ancora case, casette, teatrini, marionette, burattini di ogni misura, produzione e provenienza, giostre, robot, soldatini e secchielli, per non parlare delle tanagre romane e degli astragali ellenistici, che a guardarli bene veniva da pensare che c’è davvero poca distanza tra i giochi dei bambini di quei tempi remoti e quelli di oggi, tecnologia a parte, beninteso.

La mostra, promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e dall'Università Suor Orsola Benincasa, è stata curata da Vincenzo Capuano, proprietario della collezione, con il patrocinio dell'Arcigay di Napoli.

In alto:Gatto e topi, Issmayer, 1905 ca; Orchestrina, Günthermann, 1900. Al centro: Auto Beatles, Rico, 1962. In basso: Pinocchio, Lenci, 1920; Pinocchio, SEVI, 1920 ca; Valentino, Lenci, 1926 Fortunellocon tamburo, SEVI, 1930 ca. A destra: Il nuovo Gioco dell’Oca, Tipografia Tamburini, Milano, 1770 ca.

MLG. Come è nata la prima idea della tua collezione? E perché proprio una raccolta di giocattoli?

V.C. L’idea della collezione è nata quando ero bambino. A tre anni, a Natale del 1965, mio padre mi regalò un pupazzo americano, che non si vedeva in Italia. Ma a Napoli c’erano le basi Nato e arrivava molta roba di contrabbando. Quello è stato il mio numero uno, come il primo dollaro di Zio Paperone. Si chiamava Captain Action, era una specie di Big Jim con sembianze più realistiche e maschili. Aveva i costumi da supereroe. Mi ricordo di aver pensato: me lo deve conservare per ritrovarmelo. Ora ce l’ho in collezione. Inoltre ero un appassionato ricercatore di oggetti antichi, nei cassetti, negli armadi, soprattutto a casa dei miei nonni. C’era in me fin da allora un amore per la ricerca, una vocazione, diciamo, un po’ archeologica. Ho sempre pensato di essere diventato un collezionista appassionato perché sono in realtà un artista fallito. Non ho gli strumenti e le tecniche per esprimermi artisticamente, ma ho cercato comunque qualcosa che mi permettesse di raccontare quello che sento. E quindi ho amato gli oggetti che sentivo più aderenti a questa forma personale di narrazione.

MLG. Si può quindi affermare che la scelta è ricaduta sui giocattoli perché tu riconoscevi nel collezionarli una valenza diversa da quella della mera raccolta di oggetti, quali potrebbero essere ad esempio le tabacchiere, oppure il collezionismo di quadri. Mi dicevi poco fa che per te il giocattolo ha una carica in più, di carattere sociale, di carattere umano, oltre che storico ed artistico.

V.C. Sì. Ma questo lo scoprii dopo. Io, ad esempio, ho ereditato anche una collezione di francobolli.

MLG. Allora il collezionismo è nel DNA di famiglia.

V.C. Forse sì. I francobolli li collezionava mio padre e quando ho scoperto che anche a me piaceva raccogliere e collezionare, ho capito che non mi importava nulla dei francobolli. Era un collezionismo troppo noioso e quando ho incontrato i giocattoli, passando attraverso varie forme di collezionismo, ho intuitivamente sentito che ero arrivato finalmente alla meta. Quando poi i giocattoli sono diventati tanti e – anche lì un po’ ragionandoci, un po’ istintivamente –la raccolta è andata crescendo, attraverso la ricerca di vari materiali, di tutti i tipi di meccanismi, delle marche più importanti, quando è diventata qualcosa di molto organico, ho capito che non era più solo una cosa che riguardava me, ma era divenuta un paradigma di interpretazione della condizione umana nella storia, un punto di vista privilegiato grazie alla collocazione naturale del giocattolo in quel momento strategico della vita dell'uomo che è l’infanzia.

MLG. Certo. Tu stesso hai dichiarato che di frequente ti è capitato di imbatterti in giocattoli che erano “firmati”, realizzati cioè da operatori artistici che militavano anche nelle fila della pittura o della cartellonistica.

V.C. Mi è capitato di incontrarli parecchie volte, perché il giocattolo è spesso realizzato dal grande artigianato, specialmente il giocattolo antico, o addirittura, in qualche caso è frutto di vera e propria espressione artistica. Abbiamo avuto grandi disegnatori, grandi cartellonisti delle prima metà del Novecento, come Marcello Dudovich (1878-962), Gigi Chessa (1898-1935), Mario Sturani (1906-1978), che hanno disegnato le bambole per la ditta Lenci, ma anche Eugenio Tavolara (1901-1963), che insieme all’amico Fortunato Depero (1892-1960) aderì al Futurismo e realizzò le sue bambole regionali sarde e i suoi Pinocchi con quel taglio così netto e originale. Naturalmente più andiamo indietro nel tempo e ci avviciniamo all’antichità, più le firme si perdono e ci troviamo di fronte a qualcosa che ha bisogno di essere collocata sia sul piano del significato, che su quello della storia e delle tendenze artistiche. Per esempio, dal Settecento, soprattutto in Italia, la realizzazione delle bambole, sia da punto di vista iconografico che nell'uso dei materiali e delle tecniche di fabbricazione, fu influenzata dai modelli dei grandi artisti che lavorarono al Presepe Napoletano, come Giuseppe Sanmartino (1720-1793), Salvatore di Franco (attivo dal 1770 al 1815), Francesco Celebrano (1729-1814).

MLG. Attualmente la tua collezione di quanti pezzi si compone all’incirca?

V.C. Al momento sono circa duemila pezzi. Naturalmente sono pezzi che fanno capo a diverse tipologie.

MLG. Quali, ad esempio?

V.C. C’è una classificazione piuttosto generica, di tipo collezionistico, esiste l’area della bambola, quella del giocattolo di latta, del giocattolo di legno, del gioco da tavolo, del gioco militare, dei pupazzi e dei peluches. Sono aree non omogenee, perché alcune fanno capo al tipo di giocattolo, per esempio le bambole, mentre altre si riferiscono al tipo di materiale utilizzato: il legno, la latta, eccetera. Da questa prima classificazione si diparte un'infinita varietà di ramificazioni e di sovrapposizioni.

MLG. Quindi non è possibile applicare una tassonomia schematica, per dire, alla Diderot? Anche tra i giocattoli ci sono territori di confine.

V.C. Sì. Esistono territori di confine, dove però il confine è molto sottile e quindi invade campi che sono i più svariati. Il giocattolo, come dicevo prima, è paradigmatico e la sua storia è l’insieme di tante storie: è storia del costume, storia dell’artigianato, storia dei generi, quindi del maschile e del femminile, storia della moda, storia politica, storia economica, antropologia, pedagogia. Ci sono svariate discipline che trovano proprio nel giocattolo spunti di riflessione e ricerca.

MLG. Tu insegni proprio Storia del giocattolo alla Facoltà di Scienze della Formazione di Suor Orsola Benincasa, a Napoli. Che tipo di studenti frequentano il tuo corso? Con quale interesse? E come si rapportano con questo tuo amore per il collezionismo?

V.C. Il mio è un corso complementare, quindi a scelta volontaria da parte degli studenti, ma devo dire che è uno dei corsi più affollati. Seguo una classe di circa un centinaio di ragazzi ogni anno. L’interesse è sempre molto forte, perché è molta la curiosità. Intanto sono tutti un po’ stupiti all’idea che possa esistere una “Storia del Giocattolo”. E soprattutto che possa essere oggetto di studi universitari. In realtà si rendono ben presto conto, seguendo il corso, dell’importanza che ha il giocattolo, non solo dal punto di vista pedagogico, ma anche dal punto di vista antropologico e dello sviluppo della Storia del Pensiero. Io dico spesso che la Storia del giocattolo è una delle più etiche tra le materie di insegnamento, perché da una lato, specialmente se parliamo dei giocattoli antichi, il giocattolo tende a restituirci un sentimento nostalgico e romantico di ciò che è stato, ma dall’altro lato è vero che nelle varie epoche i giocattoli hanno rappresentato soprattutto l’utopiae cioè la volontà da parte degli adulti di dare forma a un mondo ideale, dotando i propri figli degli strumenti necessari a realizzarlo. C’è quindi una scala di valori che emerge dai singoli giocattoli nelle varie epoche storiche. È un tema molto sentito dagli studenti, che offre opportunitàdi riflessione critica anche sul presente.

MLG. A proposito di presente, si è da poco conclusa nel Chiostro di San Domenico Maggiore, qui a Napoli, la mostra: “Storie di giocattoli, dal Settecento a Barbie”, dove tu hai esposto una parte della tua collezione. Uno dei temi trasversali è quello del Gender, che la mostra ha saputo toccare con grande grazia e leggerezza ma in mondo niente affatto superficiale. Ce ne vorresti parlare?

V.C. Una delle prime cose che ci sentiamo domandare dal commesso se andiamo a comprare un giocattolo è se è destinato a un maschietto o a una femminuccia. Nel mondo del giocattolo questa separazione è ancora molto netta. Nelle epoche passate è stata ancora più importante. Però nella storia del giocattolo troviamo a volte dei motivi molto forti di trasgressione degli stereotipi di genere. Delle piccole rivoluzioni culturali. Ricordiamo ad esempio che negli Anni Venti una delle bambole più apprezzate della Lenci, la grande casa torinese di giocattoli, fu la “Maschietta”, cioè la bambola da boudoir vestita con i pantaloni e che aveva la sigaretta in bocca. Era lontanissima dal modello di femminilità fascista, che si rifaceva all’immagine della madre di famiglia tradizionale. Fu, da parte dei due grandi giocattolai fondatori della Lenci, Elena König ed Enrico Scavini, l’interpretazione di quella che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento fu la donna nuova. Una definitiva rottura con i modelli femminili dominanti, interpretata nel mondo del cinema da attrici come Marlene Dietrich, ma ancora prima rappresentata da figure rivoluzionarie di scrittori e poeti, come Oscar Wilde e George Sand.

Ma abbiamo tante altre storie di questo genere. Ad esempio lo stesso orso-balocco nasce dalla piccola rivoluzione messa in atto agli inizi del Novecento da Margarete Steiff (1847-1909), una signora paraplegica che in Germania, per arrotondare la sua magra pensione, aveva deciso di costruire dei pupazzi di stoffa imbottita. Margarete aveva capito che anche i maschietti volevano giocare con le bambole, così li dotò di un giocattolo con cui potessero divertirsi come con una bambola senza contravvenire alle convenzioni sociali, il cui aspetto più feroce non contraddicesse il loro ruolo di genere. Allo stesso modo il Pinocchio agli inizi del Novecento fu amato soprattutto dalle bambine: il maschietto monello rompeva quella gabbia ideologica rigidissima offerta dalla bambola francese dell’Ottocento, che aveva imposto alle bambine della ricca borghesia un modello assoluto e perfetto di bellezza, di eleganza e di femminilità.

MLG. E quindi il giocattolo come emblema della libertà e della gratuità assolute insite nel gioco medesimo, come ci ha suggerito Roger Caillois.

V.C. In napoletano giocare si dice “pazziare”, che rimanda etimologicamente alla pazzia, non come assenza di senso, ma come capovolgimento di esso. Noi abbiamo anche nella cultura napoletana esempi di arte popolare che proprio su questo tema sfiora il sublime. Pensiamo alla destrutturazione del linguaggio operata dal grande Totò. Ecco, Totò incarna in sé l’uomo pazziella, così come alcuni suoi grandi progenitori, come il Signor Bonaventura e lo stesso Pulcinella. Sono figure popolari, ma rivoluzionarie, che poi spesso trovano delle interpretazioni ludiche nei pupazzi, nelle marionette, nei personaggi del teatro dei burattini. E non è un caso.

MLG. Parlando della tradizione napoletana tu hai ricordato poco fa le analogie che esistono tra il gioco e la costruzione dei presepi, questi capolavori dell’artigianato partenopeo. In che cosa è individuabile l’analogia?

V.C. In realtà la vicinanza è molto forte. In Italia non c’è stata una solida cultura del giocattolo e non ci sono state grandi fabbriche, perché l’artigianato ha avuto soprattutto una connotazione religiosa, legata alla realizzazione di figure sacre. L’area di costruzione della bambola è stata un’altra, soprattutto quella della Germania, dell’Inghilterra e della Francia. È anche vero che però, dal punto di vista dell’uso dei materiali, soprattutto del legno, della cartapesta, della creta, ma anche nell’utilizzo delle immagini, nella struttura dei corpi e nel modellato dei volti, il giocattolo risente in tutta Europa del lavoro artigianale proprio del Presepe Napoletano, che era, a sua volta, una sorta di gioco per adulti, un divertissement per nobili e ricchi.

MLG. Come ci insegna Natale in casa Cupiello, ad esempio.

V.C. Esatto. Si costruivano enormi installazioni, un plastico di paesaggio in miniatura con case di bambole che contenevano tutti i personaggi e le scene di vita dell’epoca e i nobili facevano a gara a chi realizzava il presepe più bello. La connotazione sacra veniva dunque meno lasciando prevalere quelle sociale e artistica, che alla fine dominavano in questa forma di collezionismo.

MLG. Ora che la mostra di San Domenico si è conclusa, ci sono prospettive per la ricostituzione di un museo del giocattolo a Napoli, che ha già una piccola storia alle sue spalle.

V.C. È quello che spero. Esistono già molti contatti, oltre a quello con Suor Orsola Benincasa, che fino ad ora ha conservato la mia collezione di giocattoli all’interno dei suoi spazi. Il problema della destinazione della collezione è quello di una collocazione definitiva, che permetta la realizzazione di un museo che si configuri come luogo di crescita e di formazione, di comunicazione e di relazione, che abbia insomma al proprio centro l’incontro sì con degli oggetti del passato che diventino però uno stimolo per la riflessione e per la ricerca. Un’interazione che oggi diventa necessaria, perché oggi i musei non sono più soltanto i luoghi della conservazione, luoghi che spesso finiscono per diventare dei depositi dimenticati, sono e dovrebbero sempre di più essere luoghi dove la presenza di oggetti d’arte offra lo spunto per riflettere anche sulla nostra condizione presente, su come siamo arrivati fin qui, su chi siamo e dove andiamo. L’offerta di spazi mi è giunta da molte parti. Sarà necessario vagliare le opportunità, affinché il luogo scelto diventi veramente il Museo del Giocattolo di Napoli.

MLG. Ho notato che le reazioni del pubblico sono state sempre molto lusinghiere: dai bambini agli adulti, dalla gente comune agli intellettuali tutti, di fronte alle vetrine della mostra di San Domenico, avevano espressioni attente, emotivamente coivolte, spesso divertite, altre pensose. Comunque nessuno rimaneva indifferente.

V.C. È il giocattolo che fa questo effetto. Proprio perché ha la sua naturale collocazione nell’infanzia, quindi in una dimensione un po’ mitica, che non abbandoniamo mai definitivamente, che tende a ridurre immediatamente gli spazi emotivi e relazionali tra le persone. Sono convinto che se incontrassi davanti a una vetrina di bambole la regina d’Inghilterra potremmo darci tranquillamente del tu, senza formalità, perché il giocattolo fa crollare tutte le barriere, riportando immediatamente le persone in un territorio in cui non ci sono riserve, né remore nei confronti dell’altro, il territorio del gioco dei bambini. Il mio scopo nel mostrare al pubblico la collezione è anche quello di proporre un punto di vista diverso sul mondo dell’infanzia e del gioco e quindi sulla nostra condizione umana.

MLG. Da ultimo ti vorrei chiedere come mai hai deciso di dedicare sia il catalogo del Museo di Suor Orsola Benincasa che la mostra di San Domenico Maggiore al ricordo di Ernst Lossa, il bambino zingaro ucciso nel 1944 dalla ferocia nazista.

V.C. Ho sentito per la prima volta il nome di Ernst Lossa (1929-1944) una notte, in una quarta, quinta serata televisiva di La Sette. Veniva trasmesso uno spettacolo del grande drammaturgo Paolini, che raccontava le storie delle persone uccise in più di settantamila nella campagna di eugenetica nazista. Quella di Ernst è la storia di una vittima, ma è anche la storia di un eroe. Questo bimbo muore dodicenne, dopo aver tentato la fuga dall’ospedale in cui era rinchiuso. Aveva rubato le mele per sfamare se stesso e anche gli altri bambini reclusi come lui. La dedica è motivata dal fatto che i giocattoli, soprattutto questo tipo di giocattoli, rimandano a un’infanzia ricca e felice, che non manca di nulla. Perché non fosse solo una parata di begli oggetti, avevo bisogno di coltivare il sentimento del contrario, ovvero ricordare che esiste un’infanzia negata e deprivata, che è la prima vittima della guerra, della fame, della povertà e della paura del diverso. La bestia tremenda che nella storia rappresenta la contraddizione a tanta bellezza, a tanta gioia e ricchezza. Per ricordare che dobbiamo continuare a lavorare affinché tanto orrore non accada mai più. Abbiamo invece testimonianza del fatto che l’orrore continua, nei paesi dove infuria la guerra, nella fuga di tanta gente dalla fame, ma anche nei quartieri degradati di certe nostre periferie, dove i piccoli vengono sfruttati e violentati. Mentre i nostri sguardi di gente per bene sorvolano distratti e l'indignazione evapora in reazioni troppo tiepide.