![]()

Prosegue la riflessione attorno al tema delle immagini e della violenza al centro del dibattito svoltosi a Torino il 15/16 marzo. Come dobbiamo e vogliamo rapportarci a tutte queste immagini che pervadono e ossessionano la società occidentale? Che effetto ha il predominio dell’immagine sulla costruzione e tradizione del nostro canone culturale? È possibile formulare un’etica dell’immagine per il XXI secolo?

Un'intervista di Silvia Mazzucchelli a Eva Leitolf per contribuire a costruire un dibattito attorno al tema, urgente e fondamentale.

Ho incontrato la fotografa Eva Leitolf al convegno “Etica dell’immagine” che si è svolto il mese scorso a Torino, presso il Goethe Institut. Il suo lavoro, “Postcards from Europe” (Kehrer, 2013), esplora da molti punti di vista il fenomeno complesso e in continuo mutamento della migrazione di migliaia di persone verso le frontiere europee, attraverso l’accostamento di immagini e testi scritti dalla stessa fotografa. Nata nel 1966 a Würzburg, Eva Leitolf vive e lavora a Monaco e nella foresta bavarese. I suoi lavori sono stati esposti in molte istituzioni internazionali, fra cui il Rijksmuseum ad Amsterdam, il Netherlands Photo Museum a Rotterdam, lo Sprengel Museum a Hannover e la Fondazione Mast a Bologna. Inizio l’intervista chiedendole come è nata l’idea di realizzare “Postcards from Europe”.

SM: Il suo progetto "Postcards from Europe" delinea una nuova geografia dell'Europa che muove dal centro e si spinge verso i suoi confini. Dal 2006 il suo lavoro l’ha portata dalla Spagna e dalle enclaves spagnole di Ceuta e Melilla, al Marocco, al confine ungherese con l'Ucraina, ai porti della Manica di Calais e Dover e poi in Italia e in Grecia, documentando la situazione disperata dei migranti. Vuole raccontarci la genesi e l'evoluzione?

EL: Prima di tutto vorrei fare riferimento a quello che tu hai definito "documentare la disperazione dei migranti". Direi che questo non è del tutto vero, poiché il mio lavoro è volto principalmente a mostrare come noi, nel senso di società europee, dialoghiamo con la sofferenza, come gestiamo questa sofferenza, cerchiamo di proteggere i confini e come politicamente e socialmente ci occupiamo del fenomeno delle migrazioni. Non si tratta puramente di documentare la sofferenza dei migranti, perché penso che questo sia già stato ampiamente fatto.

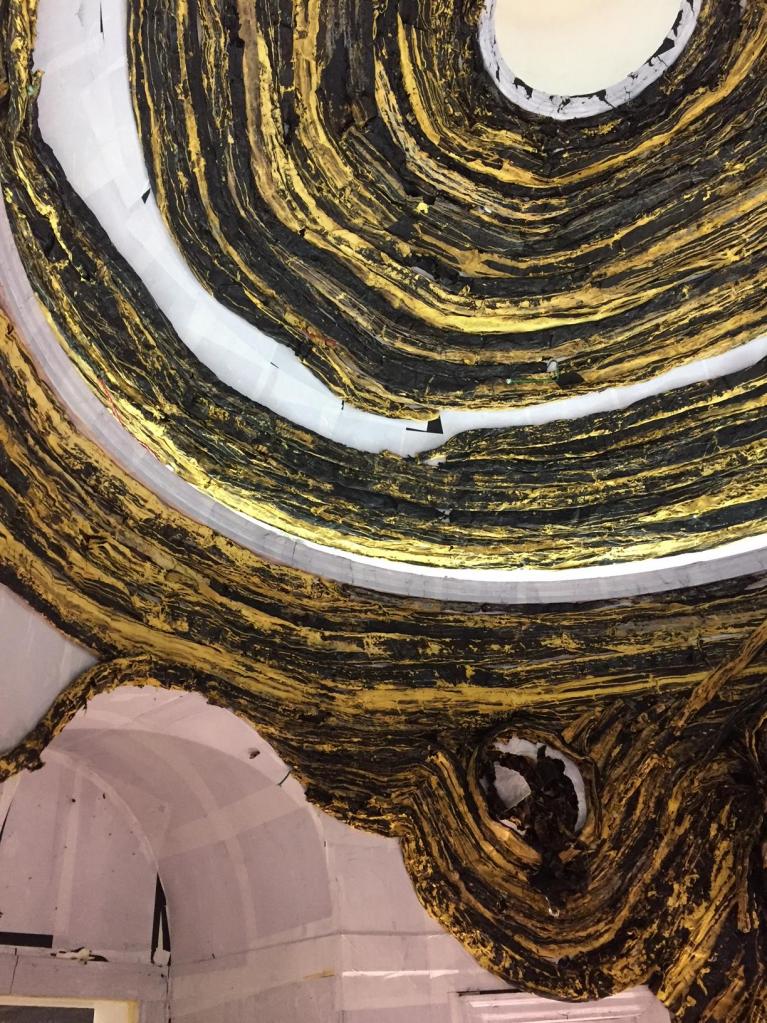

Ma rispondendo alla tua domanda, come ho mostrato nel mio discorso al convegno qui a Torino “Etica dell’immagine”, ho iniziato a lavorare per un periodo piuttosto lungo su argomenti connessi alla storia tedesca. Nel 2006 ho fatto un viaggio in Marocco e sono giunta a Melilla, per caso. Mi sono confrontata con questa immagine di scale improvvisate, realizzate dai migranti che vogliono superare la recinzione di confine intorno a Melilla.

Credo che sia stato il punto di partenza che ha anche innescato il mio interesse per questo argomento perché, come si può leggere nel testo della cartolina, ho incontrato un'associazione denominata Fondazione Prodein e il portavoce della Fondazione ha raccontato che credeva che il governo avesse lasciato intenzionalmente le scale sulla spiaggia per creare l'impressione che ci fosse una valanga inarrestabile di migranti e giustificare l'uso della forza.

Quindi, per me, questo è stato davvero interessante, perché l'immagine non solo mostra il tentativo delle persone che cercano di superare la recinzione, ma la sua strumentalizzazione da parte del governo. Ci sono molte stratificazioni su cui costruire il significato e questodal mio punto di vista è stato molto interessante.

![In autumn 2005 the Spanish government announced plans to strengthen the border defences at its North African enclave of Melilla. Every day during the following weeks hundreds of migrants attempted to scale the fence using makeshift ladders. According to eyewitness the Guardia Civil used stun guns, tear gas, rubber bullets and live ammunition. At least fourteen migrants lost their lives, fatally injured in the razor-wire of the fence or shot dead by border guards (according to the Spanish government from the Moroccan side). A spokesman for the Fundación Prodein said he believed that the government had intentionally left the ladders on show to create the impression that there was an “unstoppable avalanche of immigrants” and justify its use of force. Later the same year, the Eropean Union announced it would give Morocco forty million euros, largely for policing and border security. “Der Spiegel, 27 September 2005; interview with José Palazón of Fundación Prodein in Melilla on 6 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.]()

In autumn 2005 the Spanish government announced plans to strengthen the border defences at its North African enclave of Melilla. Every day during the following weeks hundreds of migrants attempted to scale the fence using makeshift ladders. According to eyewitness the Guardia Civil used stun guns, tear gas, rubber bullets and live ammunition. At least fourteen migrants lost their lives, fatally injured in the razor-wire of the fence or shot dead by border guards (according to the Spanish government from the Moroccan side). A spokesman for the Fundación Prodein said he believed that the government had intentionally left the ladders on show to create the impression that there was an “unstoppable avalanche of immigrants” and justify its use of force. Later the same year, the Eropean Union announced it would give Morocco forty million euros, largely for policing and border security. “Der Spiegel, 27 September 2005; interview with José Palazón of Fundación Prodein in Melilla on 6. Eva Leitolf, Ladders, Melilla 2006, Copyright © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.

SM: "Postcards from Europe"è un lavoro complesso che cerca di rappresentare una situazione complessa. Si tratta di un archivio aperto, in continua evoluzione, dove lei abbina fotografie a elementi testuali, ricercati da una vasta gamma di fonti, come in altre sue opere, ad esempio nell'ultima: "Matter of Negotiations" (2016-2017 ) che si occupa della Svizzera a partire dai suoi confini. Le sue immagini trovano significato soprattutto in relazione alle parole. Insieme diventano di volta in volta un commento, una critica o una tacita risposta. La fotografia non è abbastanza?

EL: Bella domanda! Si può dire che c'è una storia che riguarda la produzione, la contestualizzazione e anche il consumo di fotografie. Se penso a una mostra come "The Family of Man" di Edward Steichen, realizzata al MOMA nel 1950, una delle sue idee era che la fotografia è uno strumento per la comunicazione che può essere inteso ovunque. Vedevi persone nate in Germania, nei Paesi Bassi, in Sudafrica. Poi la gente rideva, ballava, si sposava e moriva in Grecia, in Svizzera, a Hong Kong. Quindi c'era la volontà di delineare un’unità globale, che cercava di farci credere che siamo un tutt’uno, che siamo in grado di fare le stesse cose: nascere, andare a scuola, sposarci e infine morire. Le complesse differenze sociali, culturali o politiche che spesso ci impediscono di avere le stesse possibilità e che creano disuguaglianze non sono parte dell’immagine. La fotografia è una possibilità di comunicazione, ma non è un linguaggio universale. Quindi sì, penso che la fotografia non è sufficiente per lavorare su fenomeni complessi. E non dico che il testo è l'unica possibilità di affrontare queste problematiche, ma credo che sia un modo possibile e sto cercando di scoprire quanto lontano ci si possa spingere.

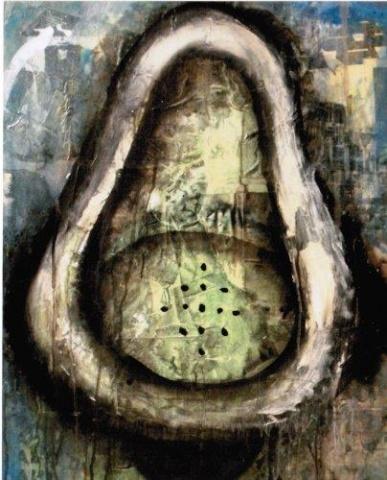

SM: Vorrei chiederle di un aspetto del suo lavoro: l'assenza di violenza nelle sue immagini. In "Postcards from Europe” possiamo vedere una spiaggia a Tarifao una riserva naturale in Italia. Penso a "Playa de los Lances, Tarifa, Spagna 2009", “Vendicari Nature Reserve, Italy, 2010” o “Orange Grove, Rosarno, Italy 2010” (l'immagine che appare sul poster del convegno). Ci sono solo"paesaggi innocenti" o "un momento di silenzio e di assenza". Non si vedono eventi reali: i migranti che muoiono in mare o le violenze che essi subiscono, che lei illustra nelle sue note scioccanti. O penso al suo lavoro“German Images” in cui volge la sua attenzione verso i crimini di matrice razzista in Germania. Nei primi anni Novanta ha fotografato le scene del crimine, le vittime, i carnefici e gli spettatori non coinvolti. Nel 2006, tornando allo stesso tema, limita il contenuto visivo ai luoghi in cui i crimini sono stati commessi. Perché sceglie di utilizzare questa strategia?

EL: Come hai detto, nella prima parte di“German Images”, ci sono ancora persone nelle fotografie. Ma mi sono resa conto che avere queste persone presenti nelle immagini permette allo spettatore di identificarle, o di indicarle come vittima o carnefice, e ciò gli consente di pensare,d i fare un passo indietro ed avere l’impressione che questo non ha niente a che fare con lui o lei come spettatore.

Come spettatore non sono coinvolto, perché posso sempre indicare qualcuno con il dito e dire: “guardate questo ragazzo povero o queste persone violente”. Questi pensieri mi hanno fatto smettere di scattare immagini alle persone. Poi mi hai chiesto dell’assenza di violenza nelle mie immagini: non ci sono persone, nessuna azione, nessuna traccia di violenza attiva o di eventi violenti.

Tutti abbiamo immagini esplicite in mente e tutti abbiamo una memoria delle immagini collegate alle notizie, ad esempio di piccole imbarcazioni colme di migranti che cercano di scendere da una barca sulle rive del Mediterraneo.

Le portiamo con noi. Il lavoro si riferisce anche a quelle immagini latenti.

![On 27 October 2007 two walkers came across several shoes washed up on a beach in the nature reserve of Vendicari. During the following days seventeen corpses were found there. On their own initiative the couple obtained a list of the names of the dead from the authorities, contacted the relatives in Egypt and Palestine and arranged for a Muslim funeral to be held. About one hundred people attended the ceremony officiated by the imam of Catania on 1 November 2008, including relatives of the dead and local police. The events led to the founding of Borderline Sicilia. “RagusaNews.com, 24 October 2008; interview with journalist Roman Herzog, Noto, 23 January 2010”]() On 27 October 2007 two walkers came across several shoes washed up on a beach in the nature reserve of Vendicari. During the following days seventeen corpses were found there. On their own initiative the couple obtained a list of the names of the dead from the authorities, contacted the relatives in Egypt and Palestine and arranged for a Muslim funeral to be held. About one hundred people attended the ceremony officiated by the imam of Catania on 1 November 2008, including relatives of the dead and local police. The events led to the founding of Borderline Sicilia. “RagusaNews.com, 24 October 2008; interview with journalist Roman Herzog, Noto, 23 January 2010”. Eva Leitolf, Vendicari Nature Reserve, Italy 2010, Copyright © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.

On 27 October 2007 two walkers came across several shoes washed up on a beach in the nature reserve of Vendicari. During the following days seventeen corpses were found there. On their own initiative the couple obtained a list of the names of the dead from the authorities, contacted the relatives in Egypt and Palestine and arranged for a Muslim funeral to be held. About one hundred people attended the ceremony officiated by the imam of Catania on 1 November 2008, including relatives of the dead and local police. The events led to the founding of Borderline Sicilia. “RagusaNews.com, 24 October 2008; interview with journalist Roman Herzog, Noto, 23 January 2010”. Eva Leitolf, Vendicari Nature Reserve, Italy 2010, Copyright © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.

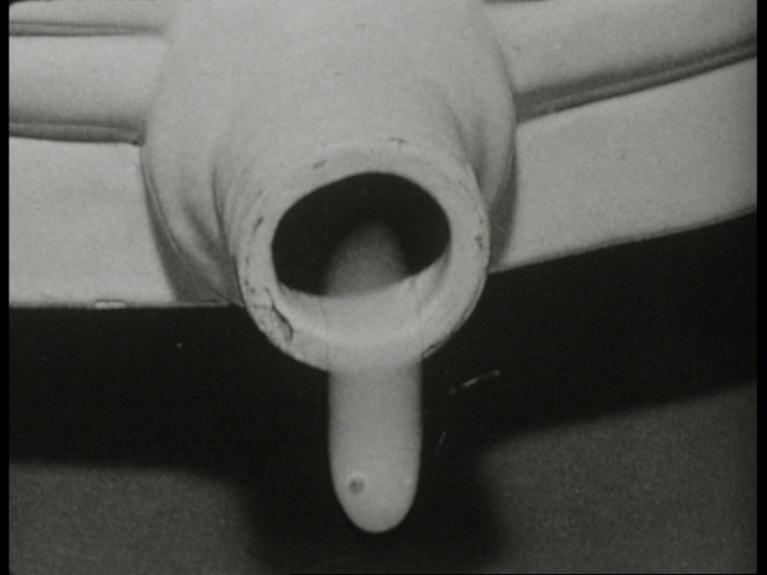

SM: Nell’immagine “Ferry Crossing, Melilla-Almeria, Mediterranean 2009”lei descrive con poche parole il suo personale viaggio di ritorno in Spagna dal Marocco. Si mette nella stessa posizione dei migranti: in una barca. Cito dal suo testo: “On 10 January 2009 I took the Juan J. Sister from Spanish Melilla on the Moroccan coast to Almería in Spain. The seven hour crossing cost me € 19.20. At least 14,714 migrants died attempting to enter Europe between 1988 and 2007, with 10,740 reported to have drowned in the Mediterranean and Atlantic on their way to Spain. Journal, 10 january 2009, Almería; DerSpiegel, 7 May 2008; Fortress Europe, press release, 10 February 2010”.

Quale è il suo intento: stimolare una visione critica, incoraggiare le persone a cercare gli eventi non rappresentati nelle immagini per capire meglio o far leva sull’empatia di chi guarda la sua foto?

EL: Prima di tutto vorrei fare riferimento a quello che stai dicendo: "tu ti metti nella stessa posizione dei migranti in una barca". Forse a prima vista sembra essere così, ma penso che attraverso le somiglianze, anche le differenze diventino molto evidenti: è una barca vuota, non è affollata, è solida e sicura. È una situazione che puoi confrontare, ma in questo confronto emerge la differenza. Il testo rivela che sto pagando per il viaggio e sono al sicuro, posso andare avanti e indietro e non corro alcun rischio per fare questa traversata.

Ma per tornare a quello che mi hai chiesto in merito al mio intento, ho innanzitutto deciso di comprendere meglio questo fenomeno e come ci occupiamo di esso. Quindi è più simile a un viaggio sul campo per scoprire e conoscere situazioni e luoghi specifici. Faccio questo per me stessa, ma allo stesso tempo con le mie immagini e i testi offro degli strumenti anche allo spettatore.

E penso sia abbastanza chiaro che non sto cercando di provocare reazioni emotive in esso, perché credo che siamo eccessivamente nutriti di possibilità per essere molto eccitati, arrabbiati o molto emotivi. Non è a questo che sto puntando, perché vi è già una grande copertura mediatica ed è un modo semplice per ottenere reazioni emotive. Inoltre, allo stesso tempo, ci si può rapidamente allontanare, perché si pensa: "non posso farci niente".

Comunque, si tratta di notizie da consumare e, se lo si desidera, di essere emotivamente intrattenuti. Questo non è ciò a cui voglio contribuire.

![]()

On 10 January 2009 I took the Juan J. Sister from Spanish Melilla on the Moroccan coast to Almería in Spain. The sevenhour crossing cost me € 19.20. At least 14,714 migrants died attempting to enter Europe between 1988 and 2007, with 10,740 reported to have drowned in the Mediterranean and Atlantic on their way to Spain. “Journal, 10 January 2009, Almería; Der Spiegel, 7 May 2008; Fortress Europe, press release, 10 February 2010”. Eva Leitolf, Ferry Crossing, Melilla-Almerìa, Mediterranean 2009, Copyright © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.

SM: Durante la conferenza Adriano Fabris parla della sua immagine "Orange Grove". Secondo il filosofo è una metafora che rappresenta la condizione delle immagini nel mondo contemporaneo. Possiamo vedere la relazione tra "apparizione" e "apparenza", tra le immagini che appaiono (arance sull'albero) e quelle che scompaiono (le arance a terra). Cosa ne pensa?

EL: Sono pienamente consapevole che se guardi le mie immagini e non sei a conoscenza dei testi che le accompagnano, esse sono abbastanza aperte a qualunque tipo di interpretazione. Innanzitutto è un albero di arance con delle arance marce sotto, che ho visto a Rosarno, in uno specifico ambiente sociale e politico di cui ho parlato nel testo sulla cartolina. Ma allo stesso tempo non voglio forzare lo spettatore ad avere una visione, un'interpretazione, un solo significato.

![]()

In January 2010 the price obtained by Calabrian citrus growers for their Moro and Navel oranges was five euro cents per kilogram. They paid their mostly illegally employed and undocumented African and Eastern European seasonal workers between €20 and €25 for a day’s work. Depending on the variety and the state of the trees a worker can pick between four and seven hundred kilograms of oranges in a day. The business was no longer profitable and many farmers left the fruit to rot. During the 2009–2010 harvest there were between four and five thousand migrants living in and around Rosarno, most of them in abandoned buildings or plastic shelters, without running water or toilets. On 7 January 2010 local youths fired an air-gun at African orange-pickers returning from work and injured two of them. The ensuing demonstration by migrant workers ended in severe clashes with parts of the local population, during which cars were set on fire and shop windows broken. Accommodation used by seasonal workers was burned and hundreds fled, fearing the local citizens or deportation by the authorities. On 9 January, under police protection from jeering onlookers, about eight hundred Africans were bussed out to emergency accommodation in Crotone and Bari.

“A Season in Hell: MSF Report on the Conditions of Migrants Employed in the Agricultural Sector in Southern Italy, January 2008; tagesschau.de, 10 January 2010; interviews with orange farmers and seasonal labourers, Rosarno, 27–29 January 2010”. Eva Leitolf, Orange Grove, Rosarno, Italy 2010, Copyright © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.

SM: Il suo lavoro è stato spesso descritto come una "combinazione di strategie documentarie e concettuali". Qual è la sua intenzione? Esplorare la tensione tra ciò che può essere visto e ciò che è lasciato all’immaginazione? Verificare le possibilità e limiti della rappresentazione?

EL: Sono interessata alla tensione tra ciò che si può vedere, ciò che può essere lasciato all'immaginazione e ciò che è innescato dal testo. Nella mostra puoi entrare, guardare le fotografie e posizionarti in un certo modo verso le immagini. La tua vista può cambiare con i testi che accompagnano le immagini.

In un contesto ideale tu prendi le cartoline a casa e tre settimane dopo puoi iniziare a rileggere le cartoline e collocarti in una nuova posizione, perché non hai l'immagine che inizialmente va con il testo, quindi è nuovamente separato e io sono molto interessata a questi processi. Alla fine, non conta tanto verificare le possibilità e i limiti della rappresentazione visiva, ma lavorare con essi, esplorarli, interrogarli.

SM: Lei afferma di creare "immagini che assomigliano a un teatro vuoto dove lo spettatore è in grado di proiettare i propri pensieri e le proprie emozioni". Può spiegare queste parole?

EL: Questo ha qualcosa a che fare con quello che mi hai chiesto prima inerente alla scomparsa delle persone nelle mie immagini. Mi sono resa conto che non avendo persone nelle immagini, ho parti e spazi vuoti abbastanza grandi. Ed ho iniziato a pensare a queste immagini, quasi come hai detto, come a palcoscenici e spazi vuoti, dove qualcosa era accaduto o qualcosa sta accadendo o qualcosa accadrà. Ciò rappresenta la possibilità di impegnarsi più in profondità con lo spettatore.

![]()

The North African city of Melilla has been a Spanish possession since 1497. Morocco declared its claim to Melilla and the second Spanish exclave, Ceuta, as soon as it became independent from Spain in 1956. With the support of the European Union, the eleven kilometres of border defences have been repeatedly upgraded to repel unauthorised immigration. Three parallel fences up to six metres high are topped with rolls of razor wire and monitored by movements sensors, infrared cameras and watchtowers. “Tagesschau, 28 August 2000; Der Tagesspiegel, 24 June 2008”. Eva Leitolf, Rostrogordo Picnic Park, Spanish-Moroccan Border, Melilla 2009, Copyright © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.

SM: Il suo lavoro è intitolato “Postcards from Europe 03/13 work from the ongoing archive”. È fatto da un archivio che continua a crescere? Qual è il suo rapporto con la memoria? Possiamo considerare il suo lavoro e la combinazione di immagini e parole, come il tentativo di contribuire alla costruzione di una memoria collettiva?

EL: Il titolo della pubblicazione è "Postcards from Europe 03/13". Il "03/13" si riferisce al mese e all'anno in cui questa selezione è stata pubblicata. Questo offre la possibilità di esaminare gli eventi che normalmente non sono così noti, di cui non si parla, a volte sono solo piccoli eventi di cui non siamo consapevoli. Quindi forse è un contributo a una memoria collettiva, ma anche il tentativo di tenere un resoconto alternativo, o di molte narrazioni diverse, che non possono essere parte del discorso principale.

SM: Come lavora? Trascorre molto tempo nei luoghi che fotografa? Che tipo di rapporto si stabilisce con le persone che incontra?

Prima di partire, faccio molte ricerche sui luoghi nei quali voglio andare, per avere una buona idea di quali posti voglio visitare. Di solito viaggio in una sorta di camper-van. Quando mio figlio non andava a scuola, abbiamo viaggiato insieme, ma ora deve essere a casa. A volte arrivo in un posto e trovo un'immagine proprio lì, e ci metto un'ora, ma a volte trascorro diversi giorni a incontrare persone, per essere coinvolta nei loro racconti. Quindi non posso generalizzare. A volte devo aspettare un tempo o una luce particolare. Cerco di entrare in contatto con le persone che vivono lì e che sono coinvolte nelle situazioni che incontro.

SM: Fred Ritchin nel suo saggio "After Photography" scrive e suggerisce che la fotografia può cambiare il mondo. Vorrei concludere con il titolo del suo lavoro: “Postcards from Europe". In un primo momento evoca momenti felici e luoghi belli, come con le cartoline, anche se rivela una situazione diversa. Qual è il suo scopo? Evocare la tragica condizione dei migranti in Europa o suggerire la una possibilità di speranza? A suo parere, qual è il futuro dell'Europa, delle persone che vi abitano e di coloro che raggiungono i suoi confini?

EL: Possiamo discutere a lungo su ciò che Ritchin intendeva con "cambiare il mondo". Mi stai chiedendo se voglio evocare la tragica condizione delle persone che vengono in Europa, o suggerire una possibilità di speranza. Sono interessata a questioni più strutturali, come l'interdipendenza degli sviluppi socio-politico-storici, piuttosto che guardare ai migranti come vittime o minacce. Sono più interessata a come noi, intesi come società europee, affrontiamo questo fenomeno, a come amministriamo le persone che cercano di venire da noi, a come cerchiamo di assicurare le frontiere, e questo porta alla tua ultima domanda: qual è il futuro dell'Europa per le persone che ci vivono e per quelle che vengono qui.

Penso davvero che sia importante affrontare la migrazione con maggiore trasparenza, con parametri più chiari e programmi politici realmente più definiti. La Germania, ad esempio, per molto tempo, ha negato di essere un paese di immigrazione.

Non credo che il mio lavoro suggerisca una possibilità di speranza, è piuttosto un tentativo di guardare da vicino come affrontiamo la situazione, anche per esaminare gli errori che sono stati fatti.

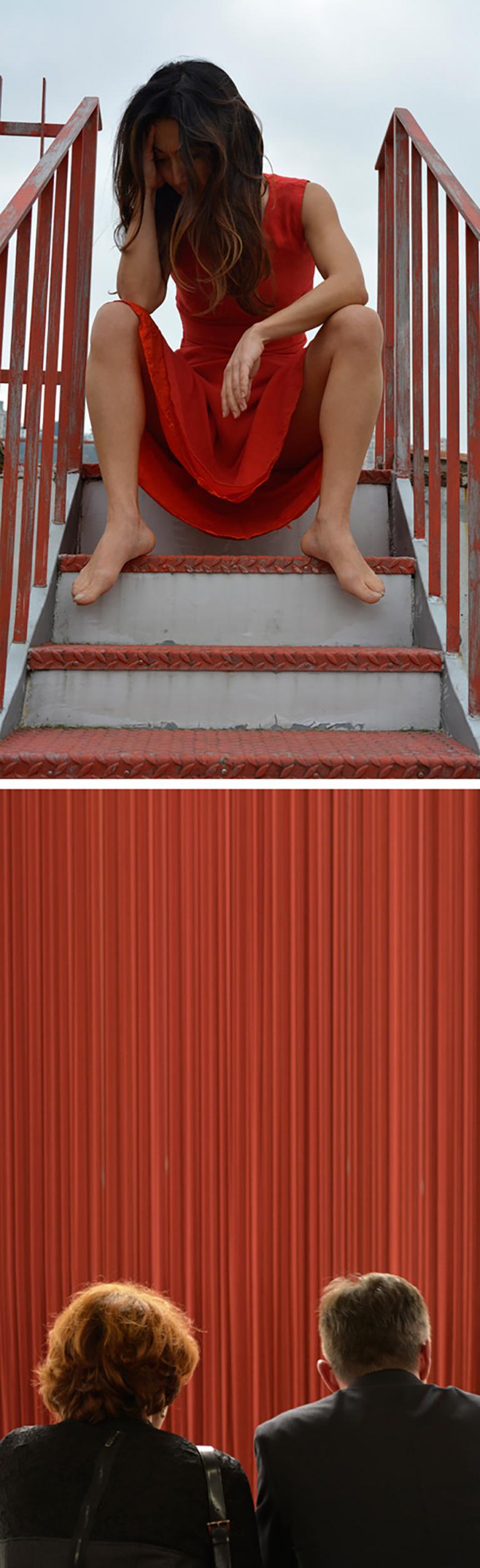

![]()

As I waited for the Igoumenista to Ancona ferry, a crowd of several hundred angry residents blockaded the access road to the port, demanding “a town worth living in” and an end to the “siege of the illegals” living on the hillside overlooking the port.

Over a period of several hours while the demonstration was taking place the Greek police fired tear gas at the migrants and their makeshifts shelters. At times the air was so thick with gas that travellers queueing for the ferry were unable to leave their vehicles.

“Journal, 3 May 2011, Igoumenista”. Eva Leitolf, Igoumenista Ferry port, Greece 2011, copyright © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.

SM: Penso all'ultima legge ungherese sulla migrazione che è più restrittiva rispetto ad altri posti in Europa. Cosa ne pensa, lei ci è stata...

EL: Sono stata in Ungheria, ma sono passati alcuni anni e sto per partire per un viaggio dove voglio esaminare paesi come la Serbia, l'Ungheria, l'Austria, la Germania e gli eventi che sono avvenuti dopo l’autunno del 2015. Inoltre ho letto che l'Ungheria ha installato campi al confine con la Serbia, per metterci le persone e per impedire loro di entrare in Ungheria.

SM: Presso la Fondazione Mast a Bologna abbiamo potuto vedere il suo lavoro “Company Town. Ein Konzern, eine Stadt (2015-2016)”. È costituito da un ciclo di 24 immagini e 30 testi proiettati in sequenze continue su cinque schermi. Lei pone in discussione il rapporto tra la fabbrica, l'industria e la città, usando l'esempio della Volkswagen a Wolfsburg. Vuole raccontarci qualcosa?

EL: Nel 2005 sono stata invitata dal nuovo direttore del Kunstmuseum Wolfsburg, che ha invitato diversi artisti, come John Bock e Julian Rosefeldt, provenienti da ambiti diversi, a produrre un lavoro su Wolfsburg per la sua prima mostra chiamata “Wolfsburg unlimited”.

Tutti avevamo una sorta di carta bianca. Io ho deciso di esaminare la relazione tra la città e l'azienda. Nelle mie opere non sono mai nominate Wolfsburg e Volkswagen, anche se è abbastanza chiaro, non è un segreto, ma nel mio testo parlo della città e della fabbrica.

Per me è stato davvero interessante imparare, scoprire come la città e l'azienda sono interconnesse e come hanno questo passato difficile. Wolfsburg è stata fondata da Hitler che ha posto a terra la prima pietra della fabbrica nel 1938. È ancora un passato difficile di cui i giornali locali, per esempio, non vogliono parlare.

Lo scandalo della Volkswagen ha messo in evidenza la problematica sottaciuta che vi è sempre stata: come la città dipende dalle tasse della società. Dopo lo scandalo improvvisamente le scuole non potevano essere rinnovate o nuovi spazi pubblici non potevano essere impiantati.

È stata la prima volta che ho lavorato con degli schermi, una nuova esperienza. Si trattava ancora di far interagire l’immagine con il testo, ma non c'era un testo specifico che accompagnava un'immagine specifica. Vi era un flusso di immagini e testi che si alternavano insieme su questi cinque schermi.

SM: A cosa sta lavorando al momento?

EL: Dopo questo impegno che avevo a Wolfsburg e lo scorso anno in Svizzera, sono molto felice di poter riservare un po' di tempo per tornare a "Postcards from Europe". Voglio viaggiare in Grecia, Serbia, Ungheria, Austria e tornare a Germania per affrontare ciò che è successo dopo il 2015.

Un nuovo contributo a sostegno del

Un nuovo contributo a sostegno del