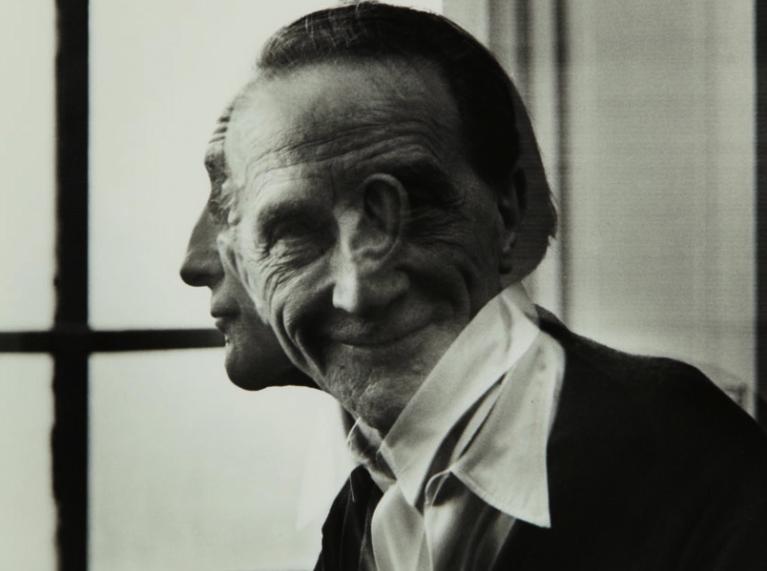

Ho incontrato Uliano Lucas a casa sua, a Saronno, insieme alla figlia Tatiana. È un uomo tenace: questo si impara parlando con lui. È memoria vivente. Lucas ricorda tutto: luoghi, volti, persone, ogni aspetto di quello che ha vissuto e fotografato. E tutto acquista grande dignità. Si capisce cosa significa credere nel proprio mestiere, anzi, essere il proprio mestiere: occhio e memoria, senza cedimenti. E cosa significa entrare negli eventi, smascherare gli inganni, considerare un evento in tutta la sua complessità. “Non esistono eroi o eroine”, mi racconta. “Devi imparare a demitizzare ogni figura e collocarla in un contesto oggettivo". Le sue immagini lo fanno. Ma non è tutto. Si impara anche un’altra cosa: ad essere generosi, a non risparmiarsi mai. Sono stata a casa loro per otto ore consecutive. Abbiamo parlato, discusso, ci siamo confrontati. Ho registrato una parte della nostra conversazione dedicata al libro sulla storia del fotogiornalismo in Italia, scritto insieme alla figlia Tatiana Agliani, tutto il resto dei nostri discorsi si è sedimentato dentro di me. Ha cambiato il mio sguardo, il mio modo di considerare un’immagine. Provo un profondo rispetto per il lavoro di Uliano Lucas e per quello che mi ha insegnato. Ci sediamo al tavolo in terrazza. Sfoglio il loro libro. Inizio a fare le domande a entrambi. Le parole scorrono inarrestabili.

Partiamo dal titolo: “La realtà e lo sguardo. Storia del fotogiornalismo in Italia”. Nel vostro saggio si percepisce l’esigenza di raccontare la relazione complessa tra il reale e la sua messa in immagine, ovvero il dialogo tra un frammento di realtà e lo sguardo del fotografo che la osserva, insieme alla descrizione del sistema dell’informazione in Italia sin dalle origini. Una storia che prima non esisteva e che grazie al vostro lavoro trova voce e visibilità. Ci raccontate la genesi di questo libro?

TA: Il libro nasce da un’idea che risale ormai a dieci anni fa. Da un’esigenza fondamentalmente di Uliano, di ripercorrere quella che è stata la sua storia, l’arco di tempo della sua attività, quello che è stato il fotogiornalismo nel periodo in cui lui ha lavorato. Da questa idea di testimonianza originaria è poi maturato nel tempo, attraverso quelle che sono state altre collaborazioni con altri autori. Un aprirsi dello sguardo anche ad altre epoche: cioè l’idea di non rimanere legati alla storia del fotogiornalismo dal dopoguerra ad oggi, ma di andare alle origini e risalire alle origini del fotogiornalismo dell’800, per ricreare una continuità di ragionamento su quello che è stato il rapporto del nostro paese con l’immagine fotografica e con l’immagine di documentazione in particolare.

Poi il progetto si è ampliato, ha continuato ad essere rielaborato nel corso degli anni, arricchendosi. Tre anni fa si è arrivati al tempo della scrittura vera e propria. Il libro è nato anche da interviste dialoghi e conversazioni con i fotografi dalla generazione di Uliano e il loro difficile rapporto con la carta stampata. Si sono intrecciate diverse fonti: la testimonianza orale in un arco di tempo più recente e la ricerca d’archivio per il periodo precedente.

Questo volume è arrivato a colmare un vuoto, sia dal punto di vista umano, visti tutti i fotografi e le fotografe che vengono ricordati, in una sorta di immenso libro-memoria, sia da quello della ricerca. Secondo voi perché non è mai stata scritta una storia di questo tipo? Qual è stata la causa di tale vuoto?

TA: La causa è stata una sottovalutazione, che poi è quella di cui ha parlato in diverse occasioni Uliano, verso la fotografia come fonte di informazione. La storia ha origine antica.

UL: Nel libro si dà molta importanza a tutto quello che è stato, possiamo dire, l’altro fotogiornalismo. Quando si discute di fotogiornalismo, si discute sempre di un fotogiornalismo di élite. Nel senso che si parla di giornali che hanno avuto un’importanza culturale più che di informazione, giornali che hanno avuto dei buoni giornalisti-scrittori. I i miti sono "L’Europeo", "L’Espresso", "Il Mondo", ma erano dei giornali dalle tirature ridicole. Il vero fotogiornalismo, di cui non si vuole discutere, è altro, cioè quello di settimanali come "Oggi", "Gente", "Famiglia Cristiana", delle centinaia di rotocalchi che si sono fatti dal dopoguerra ad oggi, e soprattutto delle agenzie.

Perché ci si è dimenticati di tutto questo?

UL: Perché il resto era soprattutto una discussione politica, intorno a quello che è l’editoria, che nessun fotoreporter o fotografa vuole affrontare. Cioè come è organizzato il giornale? E qual è stata la tua funzione all’interno? E quella delle agenzie di stampa, e della fotografia di cronaca? Nessuno vuole affrontarlo. Perché il fotoreporter era un operatore di serie B, all’interno di quello che era l’organizzazione del lavoro del rotocalco, per cui, a parte le tue fotografie belle o brutte e la tua capacità non avevi voce. Non potevi intervenire nel giornale. Non è roba da poco. Detto questo vi è inoltre il dipendere dai giornalisti cioè dalla scrittura. La grandezza del reportage, della fotografia, sta soprattutto in quella che è stata la cronaca, sono state quelle centinaia, quelle migliaia di fotografi in tutta Italia, che hanno dato, nel bene o nel male delle immagini, alcune delle quali ancora ci appartengono come storie.

Detto questo è il sistema che va affrontato. Si sono raccontate delle storie per lo stesso sistema, per lo stesso potere, inventandosi delle persone, inventandosi dei fotoreporter di serie A, di serie B o di serie C. Per quelli di serie A si hanno ancora oggi delle monografie o degli articoli, gli altri sono stati completamente dimenticati. E poi questi reporter sono stati fatti passare per degli intellettuali. Sono praticamente delle persone che pensano di essere degli artisti prestati al giornalismo. No ahimè! Questo è il problema di fondo. Nessuno dei nostri fotoreporter aveva ed ha un rapporto reale con la carta stampata, con l’informazione.

Quindi se ho ben capito il problema è non avere un posto riconosciuto all’interno della redazione di un giornale…

UL: Sì! E neanche se lo sono conquistato. Anche all’interno del giornalismo scritto hai delle differenze: ci sono dei giornalisti che arrivano da famiglie della buona borghesia, o legati al potere politico, per cui della gente da salotto, e poi hai l’umile cronista che invece scriveva dei fatti di sangue… Comunque il problema è la formazione. La maggioranza dei fotoreporter è di ceto medio basso, per cui della gente che non ha avuto la forza e la consapevolezza di ragionare sul proprio ruolo e di imporsi all’interno di quelli che sono stati gli ordini professionali, di fare una battaglia sindacale, usiamo questo termine, per i propri diritti. E questo a causa del sistema: le agenzie, le sottoagenzie… Ma soprattutto perché non c’è mai stata una coscienza del proprio ruolo sociale. È tutto lì…

Mi ricordo di un particolare che mi aveva colpita, quando aveva fatto il suo intervento alla Fondazione Isec di Sesto S. Giovanni, in occasione della presentazione del libro. Disse che non c’era mai stato un direttore di giornale fotografo.

UL: Sì esatto.

E questo è collegato ancora a quello che mi stava dicendo prima: che è mancata una formazione, una consapevolezza, una lotta per il riconoscimento del proprio ruolo?

UL: Sì. Però il problema è l’editore. La maggioranza degli editori non ha capito il ruolo fondamentale che stava giocando la fotografia, a parte alcuni direttori intellettuali, nel vero senso della parola, prestati al giornalismo. Ma sei anche all’interno di un paese dove la fotografia è penalizzata sotto tutti gli aspetti e non è nemmeno un paese che produce macchinari o apparecchiature per la fotografia, che ha bisogno di pubblicità, o di costruirsi i suoi miti e di un’egemonia culturale. Ando Gilardi dice una cosa molto simpatica: “Se l’Uganda producesse macchine fotografiche i fotografi dell’Uganda sarebbero i migliori del mondo”. Dentro c’è una realtà. Il problema è che il paese è arretrato sotto tutti gli aspetti: in senso economico, mentre invece ha avuto, ed è tutto da analizzare, una distribuzione e la capacità di inventare questi rotocalchi che sono stati l’ossatura della nostra editoria e del nostro giornalismo per trent’anni. La tiratura del “Corriere della Sera”, che non pubblicava fotografie fino agli anni Sessanta, diventa ridicola rispetto alla tiratura di quegli anni di “Famiglia Cristiana”. C’è da ragionarci…

Si ferma per qualche secondo, cattura tutta la mia attenzione e poi prosegue…

UL: C’è da ragionare sulle poche fotografie pubblicate dal “Corriere” e le fotografie di “Famiglia Cristiana”, “Oggi”, “Gente”, della “Settimana Incom”, del “Settimo Giorno” e le loro differenze. Per cui l’aver inventato, in questi ultimi anni oltre tutto, una élite di fotografi significa autoassolversi. Questo è il dato. Autoassolversi perché passa tutto attraverso mostre, pubblicazioni, discussioni, dove io prendo il meglio della mia produzione e la estrapolo da quello che è stato il reportage. Ma quelle foto sono state pubblicate. Dove? Su che tipo di giornale? Con che giornali collaboravi? Dico questo perché oggi, e con fatica, ai fotografi viene riconosciuta una certa capacità di aver ragionato intorno alla loro professione, o di aver rivoluzionato certe cose, penso al gruppo del Jamaica o della Realfoto. Ma era gente che allora non lavorava. Attenzione! Il loro ruolo all’interno del giornalismo italiano era marginale, se non in quei giornali di cui ho detto prima o in certi giornali del Partito Comunista o della contestazione, come noi cerchiamo di raccontare.

Perché accadde questo?

UL: Perché non c’era spazio in un’Italia di quel tipo, un’Italia per quanto riguarda l’editoria, consegnata al potere politico.

Vi vorrei fare un’altra domanda. Sin dalle prime pagine del libro emergono i limiti che secondo voi hanno condizionato lo sviluppo del fotogiornalismo in Italia: l’isolamento culturale e la mancanza di libertà del periodo fascista, che ha impedito che giungesse anche nel nostro paese la sperimentazione delle avanguardie artistiche ed inoltre il peso di una cultura alta di matrice crociana, che ha sempre considerato con diffidenza un linguaggio legato a un mezzo tecnico come la fotografia, sostanzialmente ritenuto incapace di elevarsi dalla pura registrazione della realtà. In che modo questi fattori hanno condizionato l’evoluzione del fotogiornalismo in Italia? Cosa hanno impedito che diventasse?

TA: Il discorso è quello che facevamo prima, hanno impedito il riconoscimento della fotografia come linguaggio diverso, ma paritario rispetto al testo e quindi l’idea di costruire un giornalismo in cui ci fosse un dialogo tra fotografia e testi allo stesso livello. Il rapporto era sproporzionato, si diceva: “il mio fotografo, quello che viene al mio seguito”. Basti pensare a “Omnibus”, al rapporto tra Longanesi e Barzacchi. E questo tipo di rapporto era accettato da molti fotografi. Barzacchi stesso racconta con molta serenità di essere l’esecutore di scatti voluti da Longanesi.

UL: C’è una cosa che vorrei aggiungere. Io mi sorprendo, soprattutto in questi ultimi tempi, di leggere per il centenario di Longanesi, ancora dei giornalisti e dei fotografi che plaudono Longanesi. I conti con quello che è stato il giornalismo nell’epoca mussoliniana non li abbiamo ancora fatti o li vogliamo fare, ma non abbiamo gli elementi per capire cosa è stato. Il pensare che Longanesi è stato il maestro del giornalismo del dopoguerra significa non solo dire una follia, ma non avere capito assolutamente nulla. Perché è vero che Omnibus nasce, ma è un giornale ottocentesco e Longanesi, chiede alla fotografia, chiamandola “il corpicino”, di essere piegata alle sue esigenze. È un corruttore della fotografia e del fotografo… Di come è stata fatta non gli interessa assolutamente nulla.

E allora se tu non fai i conti con il fatto che il nostro fotogiornalismo ha avuto da parte di tanti suoi scrittori e storici, ed ha tuttora il mito di Longanesi, non si riesce più a capire come stanno le cose e il continuare a scrivere e a dire che Pannunzio e Benedetti sono i continuatori di Longanesi è un’altra follia, perché due redattori che stavano all’interno di un regime dittatoriale in un giornale, non significa che facessero come Longanesi, e poi lo si è visto. Il problema è che Longanesi era un fascista e non si ha il coraggio di dirlo tranquillamente. Era un fascista mussoliniano che ne ha combinate davvero tante…

Queste considerazioni fungono da spunto per una domanda che vi volevo fare. È vero che Longanesi con “Ominbus” fa un uso strumentale della fotografia, non più in funzione informativa, ma per farle divenire parte di un discorso politico e ideologico. Tuttavia anche Elio Vittorini al “Politecnico” impiega le fotografie soprattutto per valorizzare il contenuto dello scritto, anche se decide di inserire le fotografie in “Americana” e in “Conversazione in Sicilia”. Come vi spiegate questo atteggiamento svilente nei confronti della fotografia da parte di due intellettuali importanti, seppur diversi fra loro?

UL: A proposito di questo, ti faccio una premessa. Il Politecnico esce nel 1945. Nel ’45 tu non hai fotografie. Le uniche immagini che loro pubblicano sono quelle di Bischof, perché era un fotografo svizzero mandato in Italia per la Croce Rossa svizzera e il partito socialdemocratico e porta delle sue foto. Non ci sono fonti di approvvigionamento e a quel punto tu usi quello che c’è, ovvero il lavoro di un documentarista e le fotografie dei suoi documentari fatte anni prima. Io credo che se Albe Steiner, che era l’artefice della parte grafica, avesse avuto un pacco di fotografie di Rodčenko le avrebbe pubblicate tutte. Ma le foto di Rodčenko e di altri non c’erano.

Si interrompe e afferma: “La fotografia italiana non c’era”!

UL: Non esistevano fotografi italiani e lo vediamo quando Mondadori fa “Epoca”: non c’è un fotografo italiano. Noi avevamo un’arretratezza dovuta a una dittatura e a una situazione industriale che non si era evoluta.

D’accordo su Vittorini, ma attenzione, lui si forma dagli anni Venti agli anni Quaranta, ovvero all’interno di uno stato totalitario. Se non ragioniamo su questo o su “Tempo Illustrato”, che era comunque un settimanale fascista, dove l’intellighenzia che stava dentro diventa tutta antifascista, non riusciamo a capire come stanno le cose. È il formarsi sotto una dittatura.

Vorrei farvi un’altra domanda. C’è una frase di Tano D’Amico che mi ha molto colpita. L’avete citata nel capitolo del vostro libro, dedicato al Sessantotto. Dice così: “ Un rapporto così stretto tra immagini e protagonisti della storia si trova nei momenti più alti dell’umanità. Così stretto da non venire neanche rivendicato. Il fotografo era uno di loro”. Com’è stato e cos’è cambiato nel frattempo?

UL: Non tutti i fotografi erano “dentro”. Erano pochi, erano consapevoli, erano politicizzati. E avevano capito che stavi assistendo a uno straordinario cambiamento della società e questo influisce sul tuo comportamento, sul tuo mondo perché tu stai assistendo al fatto che delle “masse” riscoprono la propria vita, si scoprono la vita. E tu devi raccontare tutto questo, ma soprattutto devi dare una nuova rappresentazione, devi rompere con le vecchie rappresentazioni. Se tu vai indietro la rappresentazione che c’è stata delle diverse classi, è stata una rappresentazione sempre legata all’ideologia o legata alle idee che la piccola borghesia aveva dell’operaio, del contadino, il fotoamatore faceva lo scatto e poi tornava a casa.

O un altro esempio: la questione meridionale. Si stava un po’ con loro ma poi tornavi. La brutalità di vivere nella casa meridionale con il maiale, dormire in otto in una stanza e la mancanza dei servizi, del cibo ma anche di tutto il resto, è una questione non solo da fotografare, ma è una questione che ti fa banalmente urlare, ti porta automaticamente a una scelta politica che non può essere passeggera, devi viverla con coerenza. Quelli che sono stati gli anni miei e di Tano, hanno costituito una storia che coinvolgeva tutti. Avevi delle storie quotidiane in queste città come Milano e Roma e nelle periferie che sorgevano avevi di fronte l’umanità varia: le donne, il problema degli spazi, della casa, del lavoro, gli operai in fabbrica. Tutto. Un’intera città che cambiava.

Puoi anche pensare a quelle migliaia e migliaia di donne del sud che sono entrate in fabbrica e la fabbrica per la sua centralità le ha cambiate o capire l’importanza dell’assemblea, la solidarietà della scelta politica, dello scontro in piazza. E poi il cinema, il teatro, la cultura, le centocinquanta ore. Un mondo che si era frantumato e stava cambiando.

![Uliano Lucas, Piazzale Accursio, Milano 1971.]() Uliano Lucas, Piazzale Accursio, Milano 1971.

Uliano Lucas, Piazzale Accursio, Milano 1971.

Poi mi dice una cosa che mi colpisce particolarmente… Mi parla del lavoro in fabbrica…

UL: È difficile, capisco, il ragionare sugli operari dell’Alfa Romeo che andavano in assemblea e parlavano per la prima volta. Non era il parlare in dialetto, era il conquistare il diritto alla parola, sentire la propria voce, era il dire “io esisto”.

Uliano Lucas prosegue e mi racconta di un paese tutto da scoprire…

UL: Era un’Italia da scoprire. Funziona a cicli: c’è stata l’Italia del dopoguerra, quella del Sessantotto e del Settantasette. Un’Italia che tu dovevi raccontare in queste sue trasformazioni, non da rotocalco, ma nel suo cambiamento. E allora ti sentivi parte di una storia nuova e la tua macchina fotografica non era la documentazione, ma era partecipare con la fotografia a tutto questo. Per cui non potevi fare il chierichetto, dovevi stare dentro, e soprattutto non ragionare di fare delle foto per venderle, ma di fare delle fotografie perché entrassero in un circuito e portassero alla conoscenza di quello che stava accadendo, che era l’occupazione delle terre o il disagio della grande fabbrica. Ma anche il rock, la musica, l’amore. Ed ecco che tu sei arrivato a fare i reportage di approfondimento che prima non c’erano. Vivere in un quartiere come Quarto Oggiaro a contatto con le persone, non per fare la foto per venderla, ma anche non fare la foto ma sentire le persone, ha significato una coscienza politica soprattutto per i giovani fotografi, non indifferente. Per me e Tano un po’ meno perché eravamo già adulti e qualche cosa la sapevamo. Per cui ti rimane questa forza per la fotografia ma soprattutto la forza di quello che sono stati quegli anni. È stato un momento alto della fotografia italiana che non gli è stato ancora riconosciuto, perché subentra al suo interno e nella comunicazione, il meccanismo della politica.

![Uliano Lucas, Laila e Tatiana davanti a un murale di Davide Danti in Via Giovanni Breda, Milano 1976.]() Uliano Lucas, Laila e Tatiana davanti a un murale di Davide Danti in Via Giovanni Breda, Milano 1976.

Uliano Lucas, Laila e Tatiana davanti a un murale di Davide Danti in Via Giovanni Breda, Milano 1976.

Come è possibile, per un fotografo e soprattutto, è possibile oggi, tornare “dentro” gli eventi?

UL: Ognuno è figlio del proprio tempo. È impossibile fare questo discorso. Non puoi perché le condizioni storiche erano totalmente diverse, per cui è stato l’ultimo momento di una storia novecentesca. Il mondo è cambiato. La comunicazione e la formazione culturale dei giovani fotoreporter è totalmente diversa. Non hai più i luoghi dove diecimila persone lavoravano insieme. Non hai più le fabbriche. Non hai più il centro della storia. Hai tante altre storie che un giovane fotografo dovrebbe costruirsi, che invece non ha nessuna voglia di costruirsi, perché in quegli anni, il rapporto che tu avevi con il tuo racconto, con la tua fotografia era comunque far conoscere.

Mi fa un esempio che lo riguarda.

UL: Io in quegli anni ho fatto molti libri. Sono libri politici; della grafica, della tipografia e della resa non interessava niente a nessuno. Con Tommaso Musolini Editore, a Milano siamo riusciti a fare ben 20.000 copie di quel libro che è stato il libro del movimento ed i soldi sono andati al movimento. Perché la fotografia, e così ha fatto anche Tano, era un veicolo formidabile di conoscenza e di racconto. Questa era la funzione della fotografia rispetto alla parola che era falsa. Per cui non ti interessava il problema del grande fotografo. Chi si è posto questo problema, della vendita della fotografia e di diventare un grande fotografo, si è fottuto, perché non ha capito nulla di quello che gli stava intorno.

E lì, è stato, come dirti, una scelta di campo ben precisa, non fluttuante. Per cui quelle fotografie, sono finite in quel libro, in piccoli giornali o in altri giornali anche perché io lavoravo per “Tempo” e per l’“Espresso”, potevo andare in determinati posti con il nome del giornale. Il meccanismo è che hai tentato attraverso i giornali progressisti di raccontare e ci sei riuscito. Poi tutto quel materiale, la fotografia, è diventato mezzo di agitazione. E siamo anche riusciti a inventarci una nuova estetica dell’immagine, un nuovo racconto, una nuova storia. Gli altri invece hanno fatto delle fotografie banali che seguivano il canone della fotografia dei fotografi del Pci o degli altri, per la vendibilità.

“Sono dei momenti” mi dice, “sono stato fortunato”… E poi si ricollega di nuovo a ciò che è successo negli anni Ottanta.

UL: Negli anni Ottanta questa parte della fotografia italiana è stata cancellata. La maggioranza dei fotografi ha tentato di riciclarsi in altre storie, per cui di questa memoria storica, dall’85 in poi non se ne è più parlato…

![Uliano Lucas, Al bar Il posto delle fragole, nell’ex-ospedale psichiatrico, Trieste, 1988.]()

Uliano Lucas, Al bar Il posto delle fragole, nell’ex-ospedale psichiatrico, Trieste, 1988.

A questo proposito Tatiana fa un riferimento a Mario Dondero.

TA: Pensa a Mario Dondero. Oggi è considerato un grande fotografo ma ha vissuto anni di difficoltà estrema perché lo presentavano come inaffidabile, la macchietta del free lance che scatta senza il rullino dentro. Quello che in qualche modo si può considerare una ghettizzazione, nonostante la sua grande capacità di trovare dei giornali, con dei referenti giusti insieme ai quali costruire un dialogo ed a cui vendere le proprie immagini. Poi però nel sistema dell’informazione l’ostracismo e il rifiuto era forte.

Uliano Lucas prosegue…

UL: All’interno di un giornale il re assoluto è il direttore. La fortuna di un giornalista o la sua sfortuna è il direttore. Se lui dice basta non vai più a Tahiti, non vai più a Mosca… Perché poi la maggioranza dei fotografi voleva questo all’interno di un giornale, perché con lo stipendio da impiegato giravi il mondo.

Detto questo è la costruzione del nostro fotogiornalismo che faceva acqua da tutte le parti, però in un paese dove “Oggi” vendeva tre milioni di copie, cioè era letto da tre milioni di persone. Non è roba da poco, è come la televisione di oggi.

E allora bisogna riflettere. Da dove arrivava questa fotografia? Perché se tu prendi “Epoca” hai dodici pagine dei fotografi di “Epoca”. Ma le altre 150 da dove arrivano? Costruisci il mito di “Epoca” ma non ragioni su chi ha scelto le altre fotografie. È lì il punto.

Negli anni Settanta avevi fonti diverse: free lance, agenzie, avevi molto materiale. Oggi tutto questo non c’è più, fai un giornale e dipendi da cinque agenzie internazionali. È vero che hai dei free lance ma non possono varcare nemmeno la soglia del giornale. Non conoscono nemmeno chi è il responsabile dell’immagine e talvolta i giornali hanno dei redattori che non sono in grado di guardare le fotografie che gli arrivano. È un problema di organizzazione. Inoltre non hai all’interno dei giornali la gente in grado di capire la fotografia. Per capire una fotografia devi essere un giornalista specializzato, come da qualsiasi altra parte. Mentre chi sceglie la fotografia non sa nulla o sa la banalità della fotografia. E allora hai delle fotografie delle prime pagine scelte dal direttore o dal caporedattore e qui ti si apre un discorso: la fotografia è politica. Sai perfettamente che quella fotografia influenzerà il tuo lettore.

![Uliano Lucas, Comizio sindacale degli operai della Pirelli, Milano, 1977.]() Uliano Lucas, Comizio sindacale degli operai della Pirelli, Milano, 1977.

Uliano Lucas, Comizio sindacale degli operai della Pirelli, Milano, 1977.

![Uliano Lucas, Quartiere Paolo VI, Taranto, 1995 ca.]() Uliano Lucas, Quartiere Paolo VI, Taranto, 1995 ca.

Uliano Lucas, Quartiere Paolo VI, Taranto, 1995 ca.

E poi chiediti una cosa, mi suggerisce: “Perché uno dopo aver visto delle atrocità deve fare una fotografia?”, “Che tipo di fotografia deve fare”?

UL: Il “Corriere della Sera” ha pubblicato alcune immagini su dei guerriglieri a Damasco. E questi ti guardavano in faccia con il mitra in spalla. Ma io dico: vuoi pubblicare due pagine sulla morte? Dov’è lo sbudellato o cosa significa una granata che non ti fa più trovare nessun pezzo del tuo corpo? Cos’è la morte, cos’è la guerra? Perché hai continuato a fare questa rappresentazione bella della guerra? Che fotografia è? Io voglio la morte, perché questa è la guerra. E non la ripetizione televisiva dove il cameramen ha dato cinquanta dollari a uno che continua a sparare con una mitragliatrice, che per giunta è una mitragliatrice contraerea e non una comune mitragliatrice. È così che continua a costruirsi la falsità dell’informazione visiva.

“L’uso dell’immagine è comunque pilotata” aggiunge Uliano Lucas.

UL: Io credo che le nuove generazioni, i fotografi di trentacinque anni, devono smetterla di inseguire questa stampa che ci circola intorno, sia italiana che non, io credo che debbano consorziarsi e inventarsi i propri giornali.

Intende farsi un’agenzia e creare un giornale?

UL: Sì. Non hai altra possibilità. Se tu produci materiale di un certo tipo, non puoi ipotizzare che “D” o “Repubblica” te lo pubblichino… Se tu fai il carcere di Rio dove ti può succedere di tutto e me lo racconti e ci metti sei mesi per farlo, poi cosa fai? Pensi che il giornale te lo pubblichi? È impossibile. Se fai un’esperienza di quel tipo devi fare un libro, un documentario, una mostra.

Quindi se ne hai le capacità crei un’agenzia e fai un giornale, per tornare a quanto si diceva poco fa. Secondo lei è possibile farlo on line o la carta è imprescindibile?

UL: No, va bene anche on line, ma devi ideare un giornale on line straordinario e devi rivoluzionare tutto quello che è il vecchio concetto dell’organizzazione del lavoro e la messa in pagina della notizia come è stato fatto fino ad oggi sui giornali stampati.

Senza ideologia?

UL: Se tu metti un collettivo di persone di altra professionalità, esse hanno quasi la medesima formazione culturale e politica, per cui in teoria non ci dovrebbero essere problemi. Il problema di fondo è l’unificazione del tutto, ovvero un insieme di intelligenze che riescono a dire umilmente: “facciamo”. Qual è la molla? Devi essere cosciente di far parte di un gruppo e capisci che la tua funzione di realizzare un racconto e una documentazione è talmente forte e impegnativa che ti fa superare l’idea di prendere le medagliette.

Cambio completamente discorso. Racconto loro del mio percorso di studi, della mia esperienza e dei dubbi che mi pongo ogni volta che guardo un’immagine o una mostra fotografica e devo misurarmi con me stessa, la foto e la scrittura. Poi faccio la domanda. Come si scrive di fotografia senza snaturare il suo messaggio e tutto ciò che il fotografo ha voluto trasmettere?

UL: Ti faccio un esempio. La fotografia di Federico Patellani vive, se tu dai la datazione: questo è l’agro romano nel dopoguerra. Se devo ragionare intorno a questa fotografia è chiaro che Patellani ha messo questa donna in posa, un fotografo si accorge subito e lo sa. Quindi tu puoi ragionare, se hai una serie di elementi, sul perché Patellani l’ha messa in posa. Come in un secondo momento puoi dire che questa fotografia fa parte di un lungo reportage sulla ricostruzione del Paese dopo le storie belliche. E puoi anche raccontare altro. Ma in questo racconto devi tenere sempre presente il ruolo che quella fotografia sta giocando. Questo è il punto. Saper raccontare quello che il fotografo ha visto, ha voluto trasmettere e le tue sensazioni, la tua cultura… E allora mi dai un altro racconto: mi fai rivivere la fotografia.

“Sono affascinato dalla scrittura intorno alla fotografia” mi dice Lucas…

UL: E questo perché fa rivivere una fotografia, gli dà una nuova vita, una nuova storia, la tua storia.

Mi piacerebbe molto riuscire a fare questo…

UL: C’è un’altra cosa. La fotografia è muta. Per guardare una fotografia bisogna essere colti. Torniamo alla foto di Patellani. L’ha messa in posa perché ha voluto costruire una determinata idea: la guerra è finita, ma anche cosa è stata la guerra…E lui lavora per un rotocalco. E qual è l’elemento da inserire per un rotocalco? La donna! E da qui il titolo del libro: la realtà e lo sguardo.

La nostra intervista finisce qui. Ci sediamo, mi invitano a pranzo e si continua a parlare per ore di fotografia. Ininterrottamente. E con una passione che a distanza di molto tempo porto dentro di me, come un’emozione e un sapere da cui non mi voglio separare. Ci salutiamo che è sera. Ho la sensazione che per me sia iniziato qualcosa di nuovo.

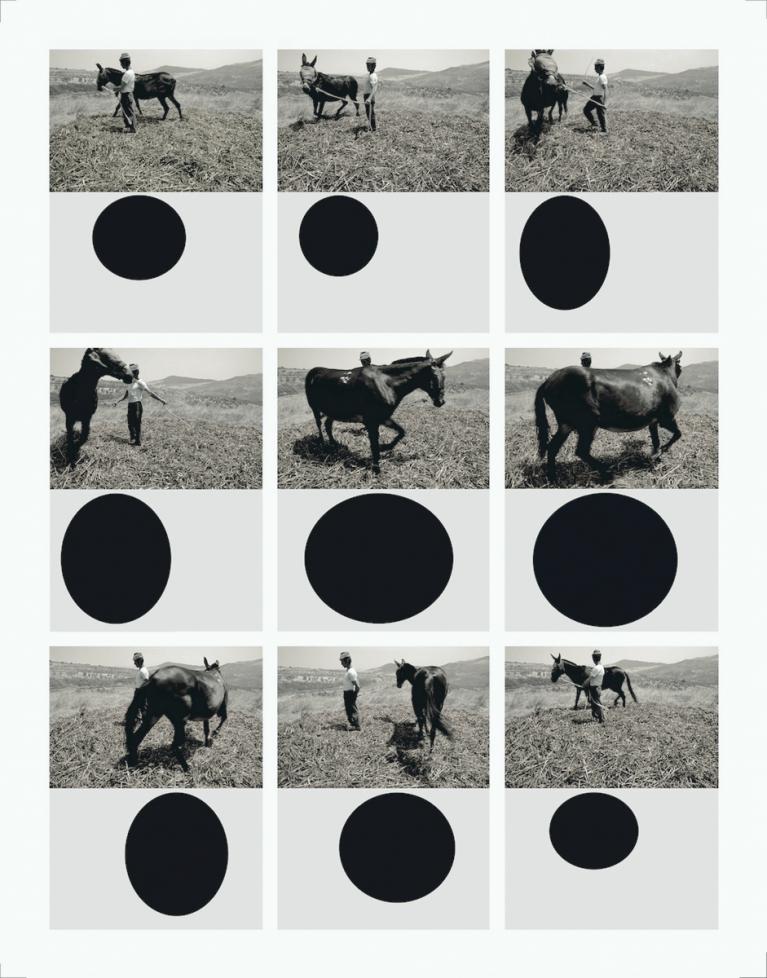

Image of studio visit with Issa Samb by author.

Image of studio visit with Issa Samb by author.