![Eugène Delacroix, Cristo addormentato durante la tempesta (ca. 1853), New York, Metropolitan Museum; Katsushika Hokusai, La [grande] onda presso la costa di Taganawa (ca. 1830-32).](http://www.doppiozero.com/sites/default/files/styles/nodo767x/public/7-onda_del-hok.jpg?itok=cttkNVso)

Van Gogh: passeggiate giapponesi

Mariella Guzzoni

“Sono in Giappone qui”

Vincent, lettera alla sorella Willemien, Arles, 14 settembre 1888

Ogni mostra o catalogo sui maestri giapponesi del Mondo Fluttuante accenna a Vincent van Gogh come a uno degli artisti che, più di altri, ha subito il fascino delle prime immagini ukiyo-e giunte nelle mani del mercato dell’arte parigino nella seconda metà dell’Ottocento. Come Van Gogh guardò al ‘suo’ Giappone?

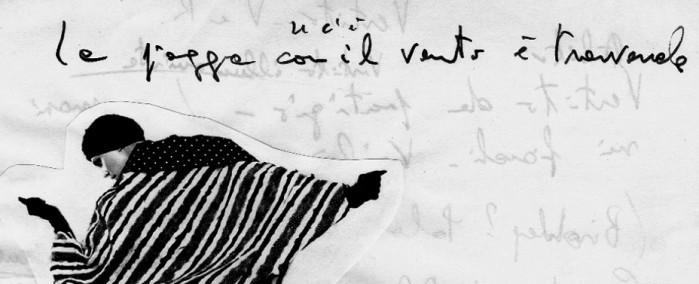

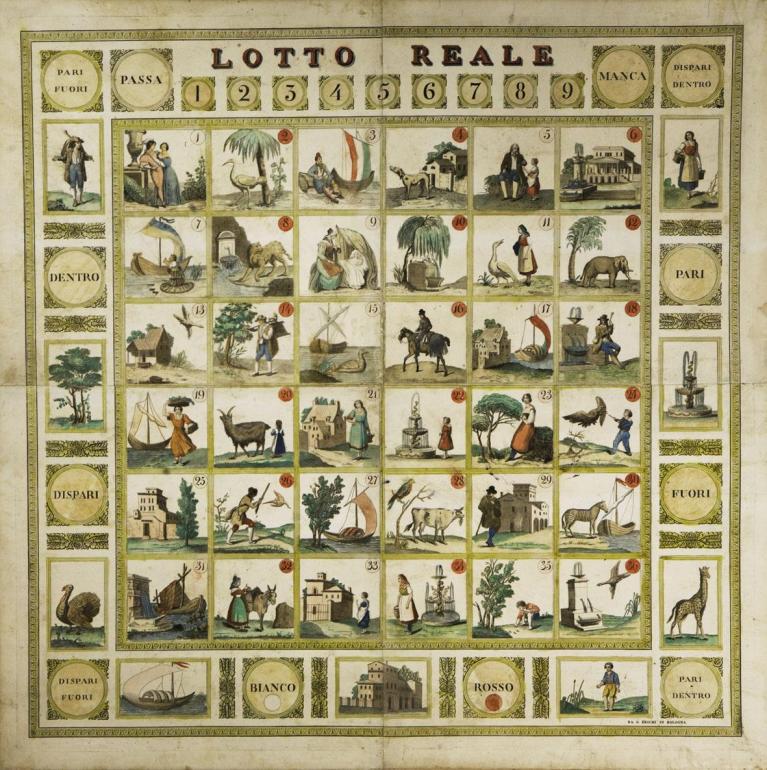

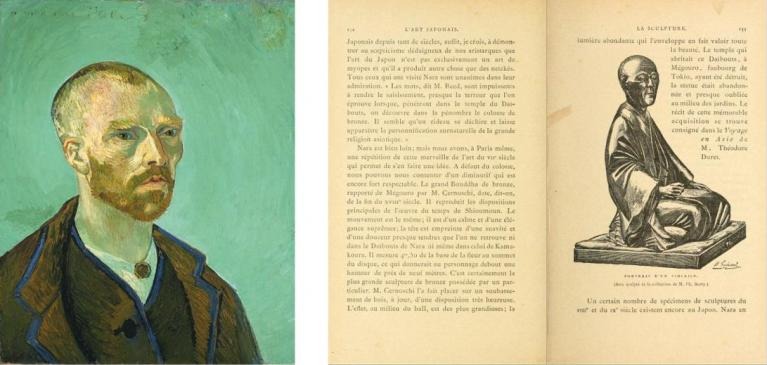

Dalle prime famose tele riprese da Hiroshige, da Père Tanguy alle Scarpe, dagli autoritratti parigini all’autoritratto da giapponese di Arles, le opere che parlano di Giappone sono molte. Una passeggiata dietro alle quinte di questi quadri ci porta nella mostra Van Gogh: il mio Giappone, aperta alla Biblioteca Sormani di Milano (fino al 25 novembre) a scoprire alcune sorprese: le ispirazioni letterarie, il contesto editoriale, le illustrazioni, le copertine magnetiche di Le Japon Illustré, con le opere che Van Gogh appendeva nel suo studio del Sud. Tra le stampe dei maestri giapponesi dell’ukiyo-e amati da Vincent, spiccano i tre album di Hokusai delle Cento vedute del Fuji, con la versione nei toni di grigio della grande onda; gli attori e le cortigiane di Kunisada e di Eisen, i paesaggi di Hiroshige. Il percorso di snoda nei vari periodi della vita del genio olandese, e mostra come Van Gogh assorbì la poetica giapponese restituendola in uno stile sempre più personale, in profonda sintonia con se stesso e con la grandezza della natura.

Da Anversa a Parigi

Vincent van Gogh era un collezionista, aveva più di 400 stampe giapponesi. La sua collezione inizia festosamente ad Anversa nel novembre del 1885: “il mio studio non è male, soprattutto perché ho appuntato alle pareti una serie di stampe giapponesi che mi divertono molto. Sai, quelle piccole figure femminili nei giardini o sulla spiaggia, cavalieri, fiori, rami nodosi”. Ha appena lasciato l’Olanda e la tavolozza contadina, ora un mondo nuovo è sotto i suoi occhi: “Bene, questi porti sono un’enorme Japonaiserie, fantastica, singolare, strana”, scrive a Theo a fine novembre.

Lettore vorace e multilingue, quando raggiunge il fratello a Parigi nel febbraio 1886, ha già letto tutto del romanzo francese moderno e conosce l’atmosfera giapponesizzante di molti di essi, in particolare quelli dei fratelli Edmond e Jules de Goncourt. Nei romanzi dell’epoca in mostra, come Chérie, Manette Salomon, En 18... si scoprono le righe che raccontano i salotti parigini, ‘tutti pazzi’ per il Giappone. Vincent ammirava molto i fratelli Goncourt, come leggiamo nelle sue lettere.

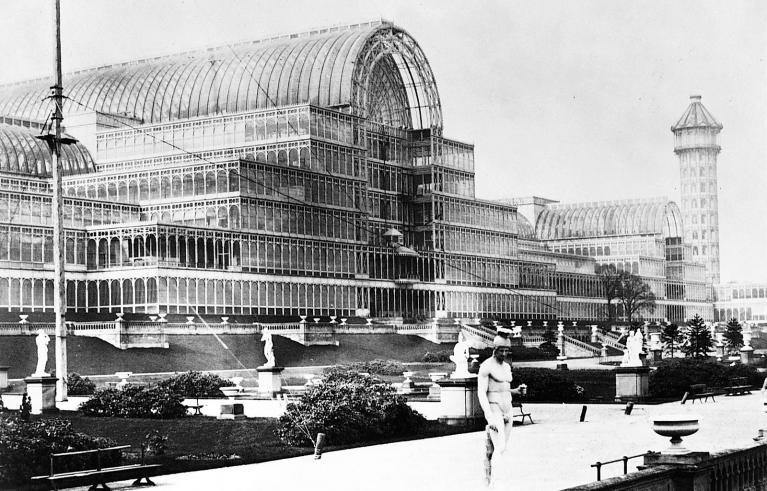

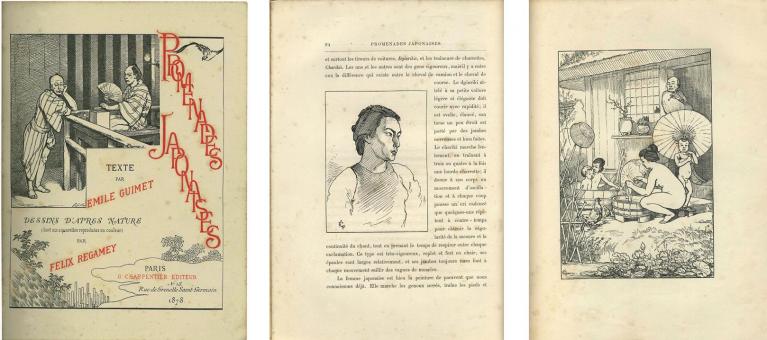

Dei due anni che Van Gogh trascorre a Parigi sappiamo ben poco, ma le pagine di alcuni tra i più importanti libri illustrati sul Giappone come Promenades Japonaises di Émile Guimet illustrato da Félix Régamey (presentato all’Exposition Universelle del 1878), e L’art Japonais di Louis Gonse (Parigi, 1883), rivelano le contaminazioni visive e le intersezioni tra gli artisti occidentali e il mondo orientale. Dai magnifici acquerelli e schizzi dal vivo di Régamey, diario etnografico del suo lungo viaggio in Giappone a fianco del collezionista Guimet, alle curiose illustrazioni d’invenzione degli artisti francesi che il Giappone non l’avevano mai visto, alle illustrazioni più fedeli all’originale nell’autorevole volume di Louis Gonse, interessanti d’après che portano doppia firma (oriente-occidente), il panorama editoriale dell’epoca è ricchissimo e tutto da scoprire.

Nel Maggio 1886 esce un numero speciale di Paris Illustré curato da Sigfried Bing, con la famosa copertina della cortigiana di Kesai Eisen (ripresa da Van Gogh) e con un lungo testo di Hayashi Tadamasa: per la prima volta è un giapponese a parlare del suo paese.

Tutto questo affascinò Van Gogh forse ancor più della lezione impressionista. Tra febbraio e marzo 1887 egli organizza una mostra della sua collezione di stampe ukiyo-e, una vera anteprima parigina, a LeTamburin, il ristorante amato dagli artisti, e gestito da Agostina Segatori, sua amica e modella, di cui abbiamo due tele giapponesizzanti. Come anni prima con le copie da Millet, inizia allo stesso modo il suo apprendistato orientale con due famosi d’après da Hiroshige, ma si diverte a sperimentare anche la scrittura giapponese: pennella ideogrammi e firme in guisa di cornice per il suo Susino fiorito e per il Ponte sotto la pioggia.

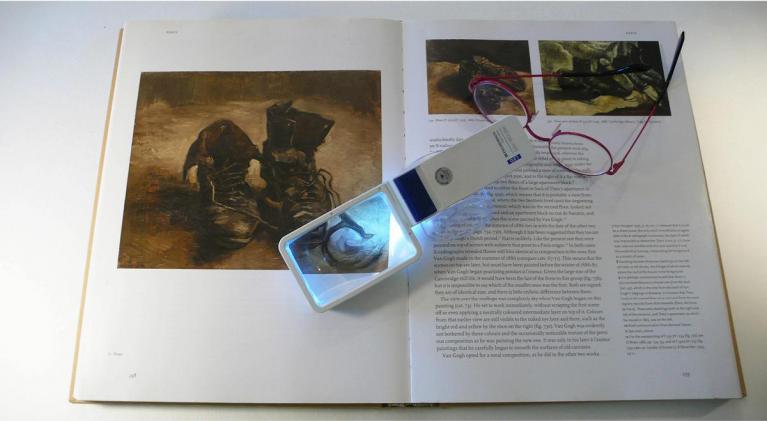

L’enigma delle Scarpe

È in questo contesto visivo di confini porosi e desideri sperimentali che si inscrive ‘un enigma’ nascosto in una delle opere più famose di Van Gogh. Si tratta di un piccolo dettaglio (in basso a destra) in una delle cinque versioni delle Scarpe parigine che non è mai stato notato né studiato prima. La frontalità delle Scarpe preferite da Martin Heiddeger cattura lo spettatore, e quel dettaglio sfugge… Cosa succede di tanto enigmatico? Van Gogh trasforma il grosso laccio della scarpa sinistra in qualcosa d’altro: un rametto o radice rotondeggiante. Una scrittura orientale… Sembrerebbe di sì. La metamorfosi è impressionante. Abbiamo un laccio che non è più un laccio e che non potrà più essere allacciato.

Utagawa Hiroshige, Stazione 40, Chiriu; Utagawa Hiroshige, Stazione 30, Hamamatsu (1855)

Non si tratta dei rami o delle radici contorte e nodose che Vincent aveva disegnato fin qui, come le Radici in un terreno sabbioso dell’Aia, siamo di fronte a qualcosa di diverso. Una piccola radice che si anima come un albero giapponese… Vincent aveva molte opere di Hiroshige – tra cui molte delle Cinquantatré Stazioni della Tokaido, di cui possedeva la “tate-e Edition”, la cosiddetta Tokaido “verticale”. Tutti paesaggi straordinari, dove uomo e natura si compenetrano in un equilibrio di forze perfetto. Molti sono gli alberi che paiono animarsi, contorcersi, spezzarsi. Radici nude che paiono danzare.

A sinistra, Vincent van Gogh, Scarpe (1886), Amsterdam, Van Gogh Museum.

Accanto alle Scarpe, alla luce della lente d’ingrandimento, c’è una radice rotonda legata a un gesto, un gesto del corpo e della mente. Non appoggia da nessuna parte. È lì sulla tela che le fa da supporto come se la tela, d’improvviso, fosse un foglio da scrivere. Il risultato che ne deriva all’occhio dello spettatore è di un gesto rasserenante, un gesto poetico. Non c’è forza, non c’è dramma in quella forma. Un rapido colpo di pennello, l’essenza di un attimo: qualcosa che ben si accompagna allo sguardo dell’Autoritratto con stampa giapponese che Van Gogh dipinge poco prima di lasciare Parigi. I suoi occhi sono per la prima volta a mandorla, la Provenza è annunciata, un sogno orientale.

Vincent van Gogh, Autoritratto con stampa giapponese (1887), Basilea, Kunstmuseum; Keisai Eisen, Donna in piedi (1820-30)

In Provenza

A fine febbraio 1888 è ad Arles, in cerca di un sole più vivo, di una luce più forte. “Sono in Giappone qui”. Progetta dei piccoli album da 6 o 10 o 12 vedute, “come gli album dei disegni originali giapponesi”. Legge Madame Chrysanthème di Pierre Loti che cattura la sua fantasia anche per le bellissime illustrazioni, “l’hai letto?” scrive al fratello, “mi ha dato da pensare questo, che i veri giapponesi non hanno niente sui muri”. La semplicità dei giapponesi.

Intanto a Parigi Sigfried Bing inaugura nel Maggio 1888 Le Japon Artistique con le sue copertine iconiche; la nuova rivista mensile è ricca di lunghi articoli che raccontano vita costumi e artigianato giapponese. Le illustrazioni a colori di molte stampe e manga sono ora fedeli agli originali, tavole fuori testo realizzate in fotoincisione da Gillot. A Vincent non sfugge nulla: “Tra le riproduzioni di Bing trovo splendidi il disegno del filo d’erba, i garofani, e l’Hokusai”, scrive al fratello da Arles.

Anonimo, Studio di erbe; Bumpo, Garofani; Hokusai, Granchi, Personaggi sotto la pioggia, in Le Japon Artistique, Maggio e Giugno 1888.

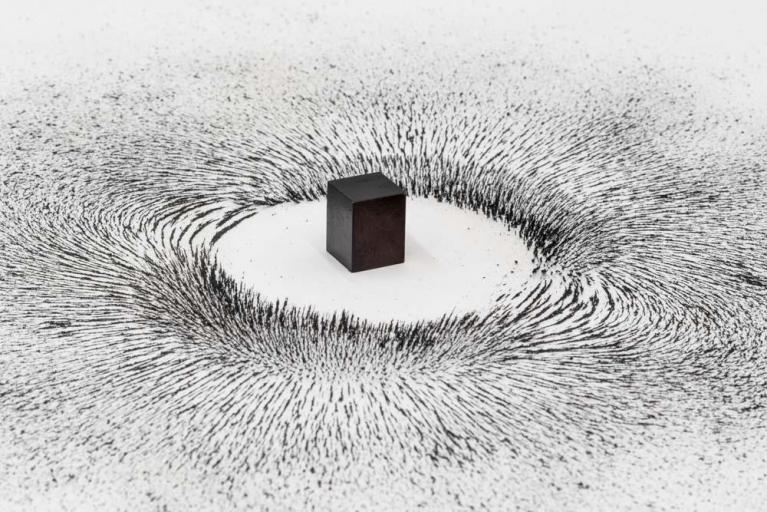

Hokusai occupa un posto d’onore per Van Gogh. Lo paragona a Delacroix, e alla Barca di Cristo tra le onde che aveva visto con Theo ai Champs Élysées. La forza del colore di quella piccola tela aveva colpito il critico Paul Manz: “non sapevo che si potesse arrivare ad essere così terribili con del blu e del verde”, aveva scritto nel suo articolo.

Beh, prosegue Van Gogh, “Hokousai ti fa lanciare lo stesso urlo – ma lui con le linee, con il disegno: quelle onde sono degli artigli, la barca è presa là dentro, lo si sente”, scrive a Theo l’8 settembre 1888.

![Eugène Delacroix, Cristo addormentato durante la tempesta (ca. 1853), New York, Metropolitan Museum; Katsushika Hokusai, La [grande] onda presso la costa di Taganawa (ca. 1830-32).](http://www.doppiozero.com//sites/default/files/styles/nodo767x/public/7-onda_del-hok.jpg?itok=cttkNVso)

Eugène Delacroix, Cristo addormentato durante la tempesta (ca. 1853), New York, Metropolitan Museum; Katsushika Hokusai, La [grande] onda presso la costa di Taganawa (ca. 1830-32).

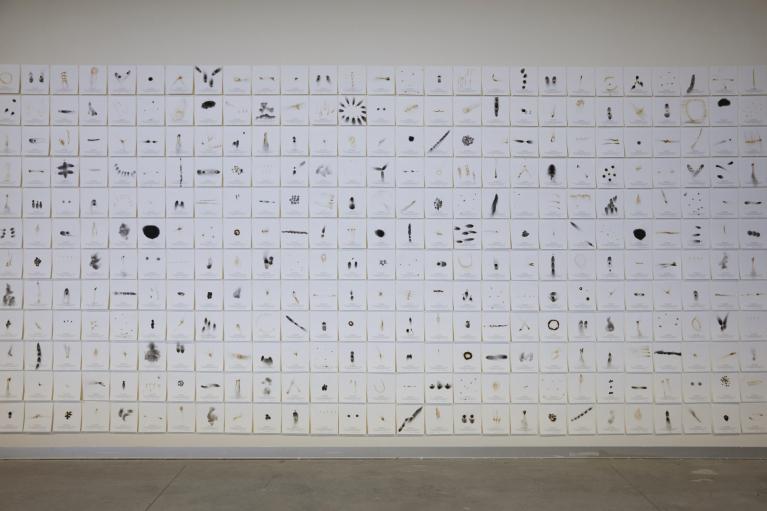

Dalla Provenza chiede al fratello di acquistare altri Hokusai da Bing, le “300 vedute della montagna sacra e le scene di genere”. In realtà Hokusai, dopo il successo della prima serie delle 36 vedute a colori, si mise a viaggiare e realizzò le famose Cento vedute del monte Fuji raccolte in tre album, considerate il suo capolavoro, di raffinata invenzione. Nel secondo possiamo ammirare la versione nei toni di grigio del Fuji sul mare con in primo piano una versione avvolgente della grande onda, insieme ad altre immagini di onde e di flutti che furono nelle mani di Vincent e ispirarono il suo pensiero, i suoi sfondi, la sua voglia di arrivare a disegnare veloce come un lampo. “Il giapponese disegna veloce, molto veloce, come un lampo, e questo perché i suoi nervi sono più fini, il suo sentimento più semplice”.

Katsushika Hokusai, Il Fuji sul mare; Il Fuji del drago ascendente (ca. 1834-1835), da: Le cento vedute del monte Fuji.

E così come Hokusai era per Van Gogh “uno dei più grandi maestri di schizzi dal vivo”, insuperabile per velocità e sintesi, Utagawa Kunisada (anche se nelle lettere non ne cita mai il nome), doveva essere tra i preferiti, per i suoi ritratti così immediati e dirompenti. Attori, cortigiane, guerrieri, nella sua collezione ve ne sono a centinaia, insieme a tanti lavori di altri artisti tra i quali Utagawa Kuniyoshi, Toyohara Kunichika, Keisai Eisen, oltre a molti trittici della vita nelle case, dei mestieri, delle stagioni, e poi fiori, insetti, uccelli e piccoli album.

Utagawa Kunisada, Attore kabuki, Immagini nello specchio (1860); Utagawa Kuniyoshi, La Principessa Izutsu (ca. 1842).

La Provenza, con la sua natura incontaminata, il sole più forte, era per Van Gogh il ‘suo’ Giappone. “Vorrei che tu passassi qui qualche tempo”, scrive a Teo nel giugno 1888, “dopo un poco ti accorgeresti che la vista cambia, si vede con un occhio più giapponese, si sente il colore in un altro modo”. La Casa Gialla di Arles è un sogno orientale, ma anche il suo progetto culturale, un luogo dove i pittori avrebbero potuto vivere come fa l’artista giapponese, immerso nella natura a studiare “un solo filo d’erba”. Un pezzetto di mondo “senza intrighi” lontano da Parigi, questo voleva Van Gogh, una comunità di pittori, semplice, essenziale: “a quanto pare sembra che anche i giapponesi guadagnino ben poco denaro e vivano come semplici operai”, scrive all’amico Bernard.

Operaio dell’arte sin dal 1882, ai tempi dell’Aia, Van Gogh sapeva immergersi nei boschi olandesi al punto di prendere “annotazioni stenografiche” e trascrivere sulla tela quello che la natura gli “aveva detto”. Era dunque naturalmente predisposto, più di altri, all’incontro con la poetica dei maestri del paesaggio, come Hiroshige e Hokusai, dove il mondo della natura, nei suoi diversi elementi, risponde a un’unica forza universale, a una concezione unitaria dell’essere. Uomo e natura, natura e uomo in fondo era questa, anche per Van Gogh, una lotta costante, una ricerca senza sosta: “cerco sempre la stessa cosa, un paesaggio un ritratto, un ritratto e un paesaggio […] l’arte è l’uomo aggiunto alla natura,” scrive da Arles alla sorella Willemien. È difficile immaginare, oggi, l’impatto delle stampe giapponesi nella Parigi di Van Gogh, in un momento in cui la tradizione occidentale dirigeva lo sguardo dello spettatore verso un punto di fuga, gli assegnava un posto, mentre la pittura giapponese arrivava a rifiutare un punto di vista fisso, lasciando allo spettatore la libertà di muoversi nell’immagine.

Una rivoluzione, dunque, non solo o tanto per i colori piatti, la costruzione dell’immagine, l’inquadratura, i pesi, ma una nuova finestra sul mondo, che Van Gogh accoglie in pieno e trasforma nel suo linguaggio. Lo scrive al fratello con la sua solita semplicità, ecco “quei due disegni della Crau e della riva del Rodano che non hanno l’aria giapponese e forse in realtà lo sono più di tanti altri”. All’amico Bernard racconta di più delle colline di Montmajour, dove torna in continuazione per respirare le sensazioni di quel paesaggio piatto sotto di lui. “Ho fatto due disegni di questo – questo paesaggio piatto dove non c’era nient’altro che . . . . . . . . . . l’infinito . . . l’eternità”.

Sospende il tempo all’amico che legge lasciando grandi spazi tra i puntini sulla lettera, tutta una riga di soli puntini e lì, in mezzo, l’infinito. Questo è il senso profondo del suo Giappone, e forse l’aspetto più autentico della civiltà giapponese: entrare nei ritmi del cosmo, e della sua forza spirituale.

Vincent van Gogh, La Crau vista da Montmajour (1888); Il Rodano visto da Montmajour (1888), Amsterdam, Van Gogh Museum.

Le vedute quasi aeree, gli orizzonti alti e senza cielo, i disegni a inchiostro, le onde, gli sfondi o i cieli eseguiti a cannuccia con la velocità dei giapponesi, e in uno stile sempre più personale, sono ormai una vera ‘scrittura’, la sua, sicura e inconfondibile.

La trasformazione è anche sul suo volto: nel settembre 1888 Van Gogh dipinge il ritratto di sé più stupefacente della sua vita, da monaco giapponese, “semplice adoratore del Buddha eterno”. È così che compie la sua rivoluzione nel ritratto moderno.

“Il tempo qui è ancora bello, e se fosse sempre così sarebbe meglio del paradiso dei pittori, sarebbe Giappone in pieno”. È il 29 settembre 1888.

Il Giappone di Van Gogh

Rocco Ronchi

Per il filosofo è quasi inevitabile confrontarsi con le Scarpe di Van Gogh. Almeno da quando il “filosofo” per eccellenza del Novecento, Martin Heidegger, le ha elette a esemplificazione dell’essenza dell'arte, dando origine ad un dibattitto che dura ancora oggi. Nella versione delle scarpe prediletta da Heidegger, Mariella Guzzoni ha rilevato però la presenza di un dettaglio finora mai notato e studiato, probabilmente perché, come scrive, “la frontalità delle Scarpe cattura lo spettatore, e quel dettaglio sfugge...”. In forma apparente di laccio, in basso a destra, c'è una specie di radicella tondeggiante: è un laccio che non potrà allacciare nessuna scarpa, forse, aggiunge Guzzoni, non rappresenta nemmeno qualcosa, ma è l'importazione sulla tela di una scrittura giapponese...

La scoperta di Mariella Guzzoni non è priva di conseguenze. Infatti, scombina le carte non solo della lettura heideggeriana, ma, più in generale, della lettura che la “linea maggiore” del pensiero novecentesco ha fatto dell'opera d'arte. Che siano d'accordo o meno sull'interpretazione heideggeriana delle Scarpe, i filosofi nel Novecento hanno condiviso un paradigma, dividendosi poi sulla sua applicazione: l'opera è una autentica opera d'arte se ciò che mette in opera è la Verità. Anche il post-modernismo, con la sua apologia dei simulacri, non fa eccezione: la “potenza del falso” non è altro che il rovescio speculare della Verità che ogni autentica opera mette in opera. Il patto stretto tra arte e Verità è indissolubile anche quando l'arte professa ironicamente la menzogna o la parodia del vero.

Vincent van Gogh, Scarpe (1886), Amsterdam, Van Gogh Museum

Vincent van Gogh, Scarpe (1886), Amsterdam, Van Gogh Museum

Scrivo Verità con la maiuscola a capolettera, perché la Verità in questione non è il semplice essere vero di una proposizione o di una immagine (la proposizione funziona infatti come immagine di qualcosa) che si misura dalla sua adeguazione o meno all'oggetto raffigurato. La filosofia novecentesca ha mostrato una sorta di aristocratica ripulsa per questa “volgare” concezione del vero come “corrispondenza”. Da almeno due secoli, niente è meno accetto nei salotti buoni dell’estetica e della teoria dell'arte quanto l'ingenuo naturalismo mimetico. La Verità messa in opera dall'opera d'arte è piuttosto la condizione di possibilità di ogni derivato essere-vero nel senso della corrispondenza. Heidegger è chiarissimo in proposito: le Scarpe di Van Gogh non sono un paio di scarpe. Non sono né un paio di scarpe (un particolare) né il paio di scarpe, vale a dire l'idea o l'essenza delle scarpe (un universale). Quelle scarpe sono piuttosto il “che c'è” delle scarpe e del contadino che le ha portate, come lo sono del mondo fatto di sudore e di fatale rassegnazione alla fatica che il contadino ha abitato e di cui la loro usura è testimonianza. Le scarpe sono l'evento (singolare) di un mondo, il suo “storicizzarsi”, il suo “accadere”. Le scarpe di Van Gogh sono il presentarsi del Senso nel quale ogni esistenza storica è “gettata”.

I filosofi hanno la fortuna di disporre di una stenografia concettuale che permette loro di sintetizzare efficacemente questioni straordinariamente complesse. Possono infatti scrivere che le scarpe di Van Gogh non sono un “ente” o la raffigurazione di un “ente” (particolare) o l'idea di un “ente” (universale); le scarpe di Van Gogh sono piuttosto l’“essere” dell’“ente” (singolare). Dell'ente determinato, le scarpe, appunto, mostrano il suo “che c'è”, il suo “darsi”, il suo “apparire”. Nell'opera d'arte è, dunque, messa in opera una Verità, che non è nient'altro che l'essere dell'ente. Questo è da intendersi nel suo senso più immediato: sulla tela di Van Gogh “ci sono” delle scarpe. Ora, tutta l'intelligenza del filosofo consiste nello spostare l'attenzione dalle scarpe raffigurate al loro “esserci” singolare. Ecco la Verità con la maiuscola a capolettera che, secondo il paradigma heideggeriano, è messa in opera dall'opera d'arte!

Ma sulla tela di Van Gogh, nota Guzzoni, c'è anche quel “rametto tondeggiante”, che scombina tutto... Esso funziona come dettaglio. I dettagli non sono particolari. Ingrandito da una lente, il “particolare” si rivela omogeneo al tutto che lo contiene, mirabile esempio dell’unità di intenti che governa un'opera riuscita (o un uomo ben vestito, il quale resta elegante perfino nei particolari impercettibili). Il dettaglio, invece, rivela qualcosa di eterogeneo che, per quanto sia parte empirica del tutto, è in eccesso rispetto all'insieme che lo contiene. Esso mina dall'interno la rappresentazione, come lo farebbe una piccolissima macchia d'unto nei pantaloni dell'uomo elegante. La radicella nelle scarpe di Van Gogh è un siffatto dettaglio. Essa porta fuori. Ma dove porta? Geograficamente e culturalmente porta in Giappone, speculativamente porta fuori dall'essere dell'ente, fuori dalla Verità come Evento e come Storia.

Vincent van Gogh, Scarpe (1886), e dettaglio, Amsterdam, Van Gogh Museum

Vincent van Gogh, Scarpe (1886), e dettaglio, Amsterdam, Van Gogh Museum

In realtà le due direzioni sono la stessa direzione: il Giappone di Van Gogh è la messa in questione dell'ontologia dell'opera d'arte. Quella radicella restituisce la tela di Van Gogh alla bidimensionalità della superficie sottraendola alle profondità ontologiche della storia alla quale era invece ricondotta dall'interpretazione filosofica. La radicella è un segno dalla natura sfuggente. È una scrittura giapponese, suggerisce Mariella Guzzoni. Ora, in una cultura alfabetizzata scrivere e dipingere sono attività differenti: la lettera scritta è la riproduzione della voce che parla e la pittura è raffigurazione del mondo muto là fuori. Ma che ne è di questa differenza di natura, dove, come in Giappone, la raffigurazione è parte integrante della scrittura? La differenza di natura diventa differenza di grado e implica il riferimento a un genere comune che comprende entrambe non essendo né ciò che noi chiamiamo scrittura né ciò che noi chiamiamo pittura, disegno ecc. Scrivere e dipingere sfumano l'uno nell'altro, come ben sanno i traduttori dei poeti orientali, che fanno sempre precedere alle loro traduzioni una raccomandazione. Bisogna tener presente, avvertono, che la scrittura in oriente non si cancella davanti al significato che veicola o alla musicalità che esprime. La scrittura nella sua qualità figurativa è parte integrante del testo. La stessa cosa è ripetuta poi in qualsiasi presentazione dell'opera “pittorica” di un maestro giapponese, la quale, come è noto, lascia largo spazio alla scrittura. Non c'è qui un testo di commento alla raffigurazione, come saremmo portati a credere, ma vi è continuità senza soluzione tra quanto noi, alfabetizzati, chiameremmo testo e quanto chiameremmo figura o disegno. Dove insomma il nostro occhio alfabetizzato scorge una combinazione di elementi eterogenei, c'è la semplicità di un terzo che li contiene entrambi (fatto che spiega il primato in Giappone della calligrafia tra le arti).

E qual è questo elemento che li tiene insieme? Il genere comune è ciò che lo psicoanalista Jacques Lacan, di ritorno nel 1971 da un viaggio in Giappone, ha chiamato la “lettera”. La lettera non è evidentemente ciò che si intende comunemente, il carattere alfabetico. La lettera è piuttosto il tratto del pennello che scivola su di una superficie con maggiore o minore intensità. È l'atto generatore della figura: figura che non è né l'espressione di un voler dire né la raffigurazione di un mondo esteriore, ma, per quanto la cosa possa apparirci strana, è un essere vivente. Questo tratto non è nulla e, al tempo stesso, è il tutto, o, meglio, è ciò che dà vita al tutto. Hokusai nel suo “Testamento” del 1834 doveva avere di mira la potenza generatrice della lettera quando scriveva beffardo: “A settantatré anni ho un po' intuito l'essenza della struttura di animali e uccelli, insetti e pesci, della vita di erbe e piante e perciò a ottantasei progredirò oltre; a novanta ne avrò approfondito ancora più il senso recondito e a cent'anni avrò forse veramente raggiunto la dimensione del divino e del meraviglioso. Quando ne avrò centodieci, anche solo un punto o una linea saranno dotati di vita propria”.

Le Scarpe di Van Gogh sono per Heidegger il luogo dell'incidenza della Verità. Di quale verità poi si trattasse (verità questa volta con la minuscola a capolettera), se fossero cioè le scarpe del contadino radicato nella Terra o l'autoritratto dell'artista deraciné che vaga in un mondo divenuto estraneo (l'ipotesi di Meyer Schapiro), di questo si poteva poi discutere infinitamente e, di fatto, si è discusso. Restava incrollabile la fiducia che l'opera d'arte dovesse mettere comunque in comunicazione con una Verità che è l'archistruttura di tutte le verità particolari. È la Verità che si presenta alla prima persona, nella sua singolarità, e che dice: io sono la Verità più vera di ogni verità semplicemente proposizionale (la verità homoiosis, la verità adaeguatio), perché della verità sono il fondamento di possibilità. Del significato, di ogni significato storicamente determinato, io sono l'Origine. Ma se ha ragione Mariella Guzzoni, non è più la Verità a “storicizzarsi” nell'opera. A nessun grande pittore giapponese sarebbe del resto mai venuta in mente un'idea del genere. Ed è, forse, venuto il tempo che anche le Scarpe di Van Gogh siano liberate dall'obbligo di funzionare come significanti del Vero, della Storia, del Mondo (e, in ultima analisi, dell'Uomo e dei suoi drammi) e siano restituite alla loro dimensione “letterale”. Si sarebbe così più fedeli a Van Gogh che nel Giappone sognava la natura e soltanto la natura.

Per saperne di più

La collezione delle stampe giapponesi del Van Gogh Museum (che comprende anche quella di Vincent e Theo) è consultabile online. Si veda inoltre Japanese prints. Catalogue of the Van Gogh’s Musuem Collection, a cura di Keiko van Bremen, Willem van Gulik, Tsukasa Kodera e Charlotte van Rappard-Boon (Van Gogh Museum, Waanders, 2006); Louis Van Tilborg Van Gogh and Japan (Van Gogh Museum, 2006); Hokusai, il vecchio pazzo per la pittura, a cura di Gian Carlo Calza (Electa, 2010); Ukiyoe. Il mondo fluttuante, a cura di Gian Carlo Calza (Electa, 2004). Il volume Le scarpe di Van Gogh, a cura di Elio Grazioli e Riccardo Panattoni (Riga 34, Marcos y Marcos, 2013) ripercorre e ricostruisce il dibattito filosofico inaugurato da Martin Heidegger intorno al dipinto Le scarpe (sopra illustrato). Si veda anche Massimo Recalcati, Melanconia e creazione in Vincent van Gogh (Bollati Boringheri, 2014). Si segnala inoltre che al Metropolitan Art Museum di Tokyo è in corso la mostra Van Gogh & Japan (24 ottobre 2017 - 8 gennaio 2018) che si sposterà a Kyoto, al National Museum of Modern Art per riaprire i battenti ad Amsterdam al Van Gogh Museum, dove è in programma a partire dal dal 23 marzo fino al 24 giugno 2018.

Van Gogh: il mio Giappone, Biblioteca Sormani, Milano, dal 7 al 25 novembre 2017.

![[Maurizio Cattelan (Padova 1960), «Turisti», 1997, piccioni imbalsamati, dimensioni variabili, foto Delfino Sisto Legnani].](http://www.doppiozero.com/sites/default/files/styles/nodo767x/public/cattelan_1_0.png?itok=AduH4MD4)

![[Luca Vitone (Genova 1964), «Panorama (Roma)», 2006, tre cannocchiali con diapositiva, pedana in legno; veduta dell’installazione a Frascati, Roma].](http://www.doppiozero.com/sites/default/files/styles/nodo767x/public/vitone.png?itok=UDZwe4Ug)

![[Luca Vitone (Genova 1964), «Panorama (Roma)», 2006, tre cannocchiali con diapositiva, pedana in legno; veduta dell’installazione a Frascati, Roma].](http://www.doppiozero.com//sites/default/files/styles/nodo767x/public/vitone.png?itok=UDZwe4Ug)

![[Maurizio Cattelan (Padova 1960), «Turisti», 1997, piccioni imbalsamati, dimensioni variabili, foto Delfino Sisto Legnani].](http://www.doppiozero.com//sites/default/files/styles/nodo767x/public/cattelan_1_0.png?itok=AduH4MD4)

![[Vedovamazzei (duo nato nel 1991 da Simeone Crispino e Stella Scala), «My Weakness», 2000, materassi, bicicletta, cristall & mill].](http://www.doppiozero.com//sites/default/files/styles/nodo767x/public/vedovamazzei.png?itok=lQvbxcz-)

![[Eugenio Tibaldi (Alba 1977), «Seconda chance», 2017].](http://www.doppiozero.com//sites/default/files/styles/nodo767x/public/tibaldi.png?itok=SSQGHiJd)

![[Mona Hatoum (Beirut 1962), «Undercurrent (Red)», 2008, cavo elettrico rivestito, lampadine, variatore d’intensità].](http://www.doppiozero.com//sites/default/files/styles/nodo767x/public/hatoum_1.jpg?itok=WrGywA7m)