Effetto onda

Poco dopo la mezzanotte di venerdì 4 novembre 1966, il fiume Arno cominciò a straripare colpendo Firenze, i comuni limitrofi e molte zone della Toscana, tra cui Pisa e Grosseto. Con la sua esondazione, un magma di acqua, fango e nafta si spanse per il centro città, senza tante distinzioni tra biblioteche e carceri, abitazioni private e palazzi comunali, negozi di orafi e chiese storiche, anziane suore da convento e prigionieri, macchine e mandrie di campagna, i depositi degli Uffizi e i manoscritti della Biblioteca Nazionale. Il livello dell’acqua salì fino a sei metri, l’elettricità, l’acqua corrente e il gas saltarono. I detenuti delle carceri furono messi in salvo per evitare la fine del topo, ospitati nelle case dei fiorentini.

Con 250 milioni di litri d’acqua limacciosa e 600.000 metri cubi di fango, la culla del Rinascimento si ritrovò nella mota, in una pozzanghera di liquami. Il Crocifisso di Cimabue nella Basilica di Santa Croce ne è, ancora oggi, il testimone muto.

Nota è la solidarietà internazionale dei cosiddetti “angeli del fango”, giovani di tutta Europa che accorsero a Firenze per salvare libri e opere d’arte. Noti i provvedimenti pubblici: dall’alzamento delle spallette dell’Arno a una approfondita ricognizione idraulica, dallo studio di tecniche per la difesa dalle alluvioni allo sviluppo della tutela del patrimonio artistico danneggiato. Firenze diventò così un cantiere sperimentale di tecniche di restauro e di conservazione. Dalla catastrofe risorge la civiltà.

![Alluvione di Firenze, 1966.]()

Alluvione di Firenze, 1966.

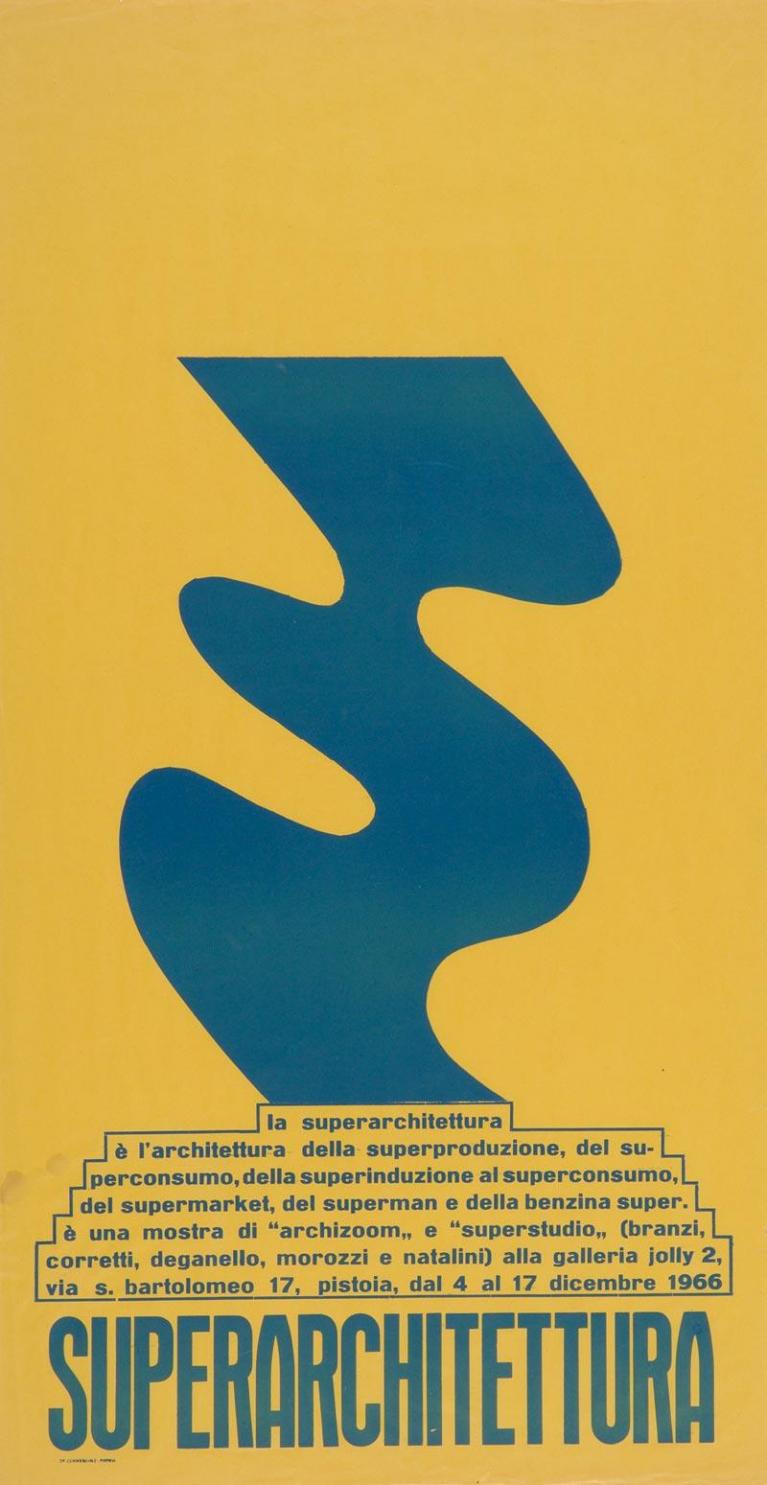

Ora, c’è un altro evento capitale, a volte tralasciato dalle cronache, che seguì l’alluvione: Superarchitettura, la mostra alla Galleria Jolly 2 di Pistoia dal 4 al 17 dicembre 1966, organizzata da Adolfo Natalini con la collaborazione di Archizoom Associati e Superstudio. Si trattava in realtà di due stanze sotterranee o, come ricorda Gilberto Corretti, “una specie di scantinato umido […] proprietà di Fernando Nerozzi che trattava pesce: ma tanto avevamo a disposizione” (cit. da Maria Cristina Didero in Utopie Radicali. Oltre l’architettura, Firenze 1966-1976, a cura di Pino Brugellis, Gianni Pettena, Alberto Salvadori, Quodlibet Habitat, 2017, p. 66; le citazioni provengono da qui, ove non specificamente indicato).

Nel poster-manifesto tutto diventa super: superproduzione, superconsumo, supermarket, ma anche benzina super e superman. In mostra si ricordano la lampada petalosa in plastica colorata Passiflora di Superstudio e il divano ondulato in poliuretano espanso Superonda di Archizoom, oltre a Supersonik, Per Aspera, La mucca, Superonda, esposti al ritmo della musica di Beatles, Rolling Stones e Jimi Hendrix.

Come la tredicesima Triennale di Milano (1964) dedicata al tempo libero, questi oggetti architettonici e di design costituivano un’evasione divertente e divertita dalla funzionalità. Attraverso un linguaggio pop, tendevano a una dimensione non alienata dalla logica del lavoro e dalla società di massa, a un’alternativa alla fabbrica, al parcheggio e al supermarket. Sono questi i grandi spazi della città neocapitalista messa a nudo nell’architettura senza qualità di Archizoom, su cui ha insistito Pier Vittorio Aureli in un libro militante, Il progetto dell’autonomia. Politica e architettura dentro e contro il capitalismo (Quodlibet 2016, ma uscito in inglese nel 2008), dove il conflitto diventa “anima della città moderna e del suo progetto”.

Chiusa la mostra di Pistoia, l’imbuto colorato posto all’ingresso fu adibito a pollaio, la galleria d’arte a pub e bisognerà aspettare il 2007 prima che il Centro Studi Poltronova ricostruisca pazientemente la mostra basandosi sugli esigui documenti rimastici.

Dieci giorni erano stati tuttavia sufficienti a immaginare una nuova visione del mondo. Quello di Pistoia non era infatti un divertissement da architetti freschi di laurea per esorcizzare i capricci dell’Arno: “Gli oggetti dovevano entrare nelle case addormentate della borghesia fiorentina e italiana come dei cavalli di Troia per stimolare lo stesso shock che in noi aveva provocato la visione dell’acqua all’interno dei monumenti fiorentini” (Cristiano Toraldo di Francia in Superstudio. La vita segreta del Monumento Continuo. Conversazioni con Gabriele Mastrigli, Quodlibet 2015, p. 97).

Non era altro che il primo passo di quel processo di “liquefazione […] sia delle tipologie degli interni domestici sia degli interni urbani”. L’alluvione “voleva anche dire ‘fine della razionalità’: l’irrazionale era entrato all’interno di questa città rigorosa, geometrica, perfetta, e l’aveva completamente sconvolta, sostituendo ai marmi e alle pietre un pavimento liquido, in cui i monumenti galleggiavano isolati” (Toraldo di Francia, p. 95).

![Superarchitettura, Galleria Jolly 2 di Pistoia, dicembre 1966.]()

Superarchitettura, Galleria Jolly 2 di Pistoia, dicembre 1966.

A liquefarsi era l’idea della casa come macchina per abitare di Le Corbusier, come aveva già intuito Ettore Sottsass, che al Primo congresso mondiale degli artisti liberi del 1956 ribadì come “l’uomo non è né un minerale né un prodotto chimico”. Il passo successivo è un condensato di antropologia sottsassiana: “l’uomo è un affare strano che affolla i campi sportivi e si scalmana, gli ospedali e urla, le chiese e si commisera, affolla i teatri e si commuove, affolla le spiagge e si lava; l’uomo è un affare strano con tumori e sesso, con pazzia e lacrime, e così via” (cit. da Elisabetta Trincherini in “Cronistoria”, p. 310).

Per la generazione degli architetti radicali Sottsass, con la sua attenzione alla partecipazione emotiva e alla sensualità degli oggetti, costituisce un “esempio sia operativo che comportamentale” (Gianni Pettena, p. 28). Lo dimostra, da ultimo, la bellissima mostra che, per una felice congiuntura, si tiene alla Triennale di Milano (Ettore Sottsass. There is a Planet, fino all’11 marzo) in occasione del centenario della nascita e dal decennale della scomparsa.

Progetto e utopia

L’esondazione dell’Arno coincide insomma col de profundis del Movimento Moderno, intonato, con festiva esultanza, dagli architetti radicali. Una vicenda che si può leggere come un debordante straripamento. È questo perlomeno quello che rimugino visitando Utopie Radicali. Oltre l’architettura, Firenze 1966-1976 con Archizoom, Remo Buti, 9999, Gianni Pettena, Superstudio, UFO, Zziggurat, la mostra curata da Pino Brugellis, Gianni Pettena e Alberto Salvadori, con la collaborazione di Elisabetta Trincherini a Palazzo Strozzi, con due propaggini nel cortile e al Mercato Centrale (fino al 21 gennaio e in seguito, ho sentito dire, al Canadian Centre for Architecture di Montréal).

Il gorilla con l’aureola che si batte il petto – copertina di “Casabella” del luglio 1972 dedicata alla mostra del MoMA di New York Italy. The New Domestic Landscape, a cura di Emilio Ambasz – più che accogliere lo spettatore, lo getta in media res o, se si preferisce, nel fango creativo, nel blob irriverente. Una guerrilla anti-establishment che si consumò nel giro di pochissimi anni.

Trecentoventi opere costituiscono un mosaico colorato di progetti e opere di quella che è stata giustamente considerata come l’ultima avanguardia italiana. Non manca nessuno all’appello. C’è Archizoom Associati col divano Superonda e Safari, i letti Dream Beds, la poltrona Mies, la No-Stop City, i gazebo ideati per “Pianeta Fresco”, rivista di Sottsass e Fernanda Pivano, con Allen Ginsberg nelle vesti di “direttore irresponsabile”.

![Affiche della mostra Utopie Radicali. Oltre l’architettura, Firenze 1966-1976, rielaborazione della copertina di "Casabella", luglio 1972.]()

Affiche della mostra Utopie Radicali. Oltre l’architettura, Firenze 1966-1976, rielaborazione della copertina di "Casabella", luglio 1972.

Ci sono gli Istogrammi d’architettura e il Monumento Continuo di Superstudio del 1969, “modello architettonico di urbanizzazione totale”, dove la Terra è attraversata da una griglia urbanistica che la ricopre senza discriminazione, anticipando quello che oggi chiamiamo antropocene. C’è Gianni Pettena con il Rumble Sofa, la trilogia politica Carabinieri, Milite Ignoto, Grazia & Giustizia, le Wearable Chairs: “diminutivo della casa, la sedia ricostituisce un modo nomade di abitare senza architettura” (Marie-Ange Brayer, pp. 53-54). C’è 9999 con l’happening di video-proiezioni su Ponte Vecchio nel 1968, l’environment audiovisivo del locale notturno fiorentino Space Electronic, la casa-orto. Ci sono gli UFO con gli Urboeffimeri, tubolari gonfiabili come Colgate con Vietcong, Potele agli Studenti, le versioni gonfiabili delle Case cantoniere ANAS, il progetto “fantaurbanistico” del Giro d’Italia. Ci sono i piatti di architettura, i gioielli in ceramica e la lampada Star’s dell’“archigiano” Remo Buti. C’è Zzigurat, dalle piazze fiorentine immerse nel verde al progetto Archeologia del futuro presentato alla Biennale di Venezia nel 1978.

Utopie radicali insiste sulle sinergie e le congiunture storiche ed estetiche piuttosto che sugli apporti specifici dei singoli gruppi, con le rivendicazioni autoriali e le inevitabili – e, col tempo, poco interessanti – litigiosità. Il decennio 1966-1976 è restituito nella sua irriducibile eterogeneità, un tessuto polifonico dove le idee circolavano come il vento o l’aria condizionata – “la qualità dell’aria condizionata è più importante della qualità dell’edificio” ricordava Cedric Price di Archigram –, e ognuno le traduceva, secondo le sue inclinazioni, in parole, testi, progetti e opere. “Nelle loro ricerche talvolta oggetto e città, natura e città, architettura e città coincidono, talaltra la città esiste senza l’architettura, l’architettura esiste senza la città, esistono oggetti senza architettura e senza città o esiste solo l’oggetto natura che si contrappone all’oggetto città” (Pino Brugellis, Manuel Orazi, p. 34). Solo in questo modo, mi sembra, l’architettura radicale è in grado di parlare al nostro presente e dispiegare il suo potenziale utopico.

![Superarchitettura, Galleria Jolly 2, Pistoia, dicembre 1966.]()

Superarchitettura, Galleria Jolly 2, Pistoia, dicembre 1966.

Travolgente come un fiume in piena era l’incunabolo dell’architettura radicale, la Facoltà di Architettura di Firenze, “una piattaforma per la sperimentazione e per la critica delle ideologie impostesi nel periodo postbellico” (Mirko Zardini, p. 14). Gli argini disciplinari dell’architettura straripano nella filosofia, nella sociologia, nella politica, in quelle che poi si chiameranno scienze della comunicazione. In cattedra si alternano i tre Leonardo – Savioli, Ricci, Benevolo –, Ludovico Quaroni, Adalberto Libera, Giovanni Klaus Koenig, Gillo Dorfles. Nei laboratori politici vicini all’Operaismo intervengono, sin dal 1962, Massimo Cacciari, Mario Tronti, Alberto Asor Rosa.

Decisivo è il magistero di Umberto Eco, che insegna semiologia delle comunicazioni visive. Parte delle sue lezioni confluiranno ne La struttura assente (1968), un titolo che, a conferma della corrispondenza tra architettura e strutturalismo, doveva stuzzicare la fantasia dei suoi studenti. Penso a No-Stop City di Archizoom: se “la gente ha usato la casa per mangiare e dormire. In essa tutto era già individuato da un’architettura consolatoria: restava solo da attaccare i quadretti alle pareti”, al modello borghese si contrappone l’idea di una architettura come “struttura aperta”, libera da modelli socio-culturali precostituiti, volta a “liberare l’uomo dall’architettura, come struttura formale” (“Domus”, marzo 1971).

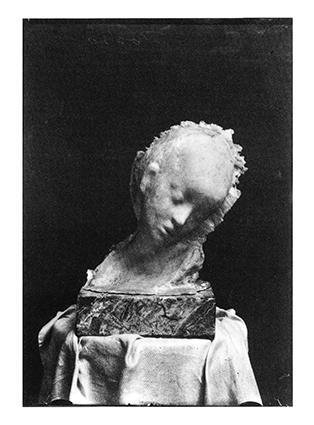

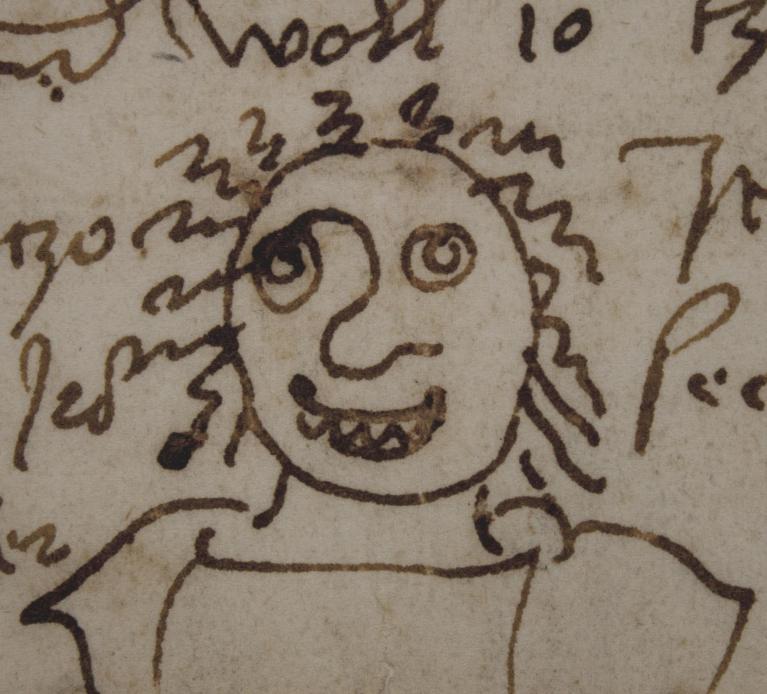

E lo stesso Eco è simpaticamente preso a forchettate e coltellate dagli UFO nel 1968: lo vediamo sul tavolo di un ristorante, a braccia conserte, le maniche di camicia arrotolate, la testa sulla tovaglia, tra un pezzo di pane e un bicchiere di vino. Consumata l’ultima cena, si mangerà il Professore a bocconi, come in un rito pagano ed antropofago secondo cui il sapere ha un suo sapore.

Centrale del resto è il ruolo del corpo: il vestito si fa architettura portatile, da indossare come in Vestirsi è facile, titolo di un progetto di Lucia e Dario Bartolini pubblicato su “Casabella” nel dicembre 1973, o nel Dressing Design di Archizoom (1973).

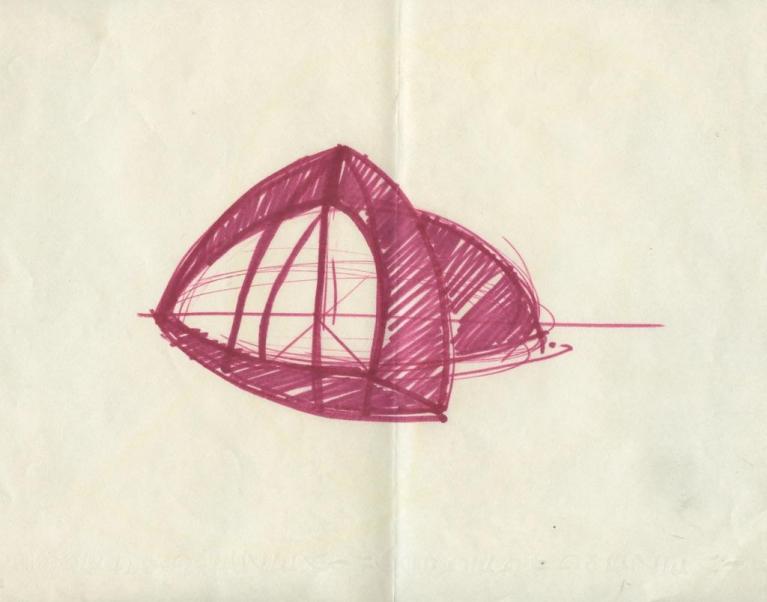

![Superarchitettura, Galleria Jolly 2, Pistoia, dicembre 1966.]()

Superarchitettura, Galleria Jolly 2, Pistoia, dicembre 1966.

A straripare sono anche i confini tra architettura e arti visive, da cui “la consapevole trasformazione dell’architettura in immagini e la volontaria demistificazione del progetto come strumento” (Gianni Pettena, p. 24). Un cambio di prospettiva decisivo, in cui i giovani architetti non guardano alla storia della propria disciplina ma all’attualità delle altre discipline. Uno spostamento dall’asse diacronico a quello sincronico, dallo storicismo a uno sperimentalismo attento alla contemporaneità, che genera una dinamica inedita nella cultura visuale italiana.

“Ormai il progetto architettonico può essere anche un semplice documento, un testo, un manifesto, un enunciato concettuale” (Marie-Ange Brayer, p. 47). Progetto e utopia non sono mai stati così vicini anzi, secondo Gianni Pettena, “Il ‘radicale’ è stato utopia”, un rifiuto costruttivo.

Humus creativo

Torniamo all’Arno. Sbarcato in compagnia di Cy Twombly a Palermo prima di stabilirsi a Roma nel 1952, l’artista americano Robert Rauschenberg lavora alle Scatole, ai Feticci personali e ad assemblage di oggetti raccolti in Marocco. Citazioni della storia dell’arte che affogano in una congerie di materiali e rielaborano l’esperienza dei box di Joseph Cornell quanto dei collage di Kurt Schwitters. Dopo esser stati esposti a Roma nella sua prima personale europea (Galleria dell’Obelisco, 3-10 marzo 1953), fanno tappa a Firenze. Un aneddoto leggendario vuole che, davanti allo scarso interesse suscitato dal pubblico e dalla critica, in una città impegnata a digerire i resti di Lacerba, e su suggerimento iperbolico di un poco benevolo giornalista, Rauschenberg gettò i suoi oggetti nell’Arno. Anche Richard Serra – che viveva a Piazzale Donatello a Firenze e vedeva Masaccio a colazione, Donatello a pranzo e Fra Angelico a cena – farà lo stesso con le sue prime opere. Come se nell’Arno affondasse il dialogo, pur fecondo, tra artisti italiani e americani.

![Superarchitettura, Galleria Jolly 2, Pistoia, dicembre 1966.]()

Superarchitettura, Galleria Jolly 2, Pistoia, dicembre 1966.

Custodite nell’alveo nel fiume, smosse dall’esondazione del 1966, le opere di Rauschenberg e Serra – in quanto simbolo dell’arte americana del dopoguerra – sono recuperate simbolicamente dai giovani architetti fiorentini. I loro riferimenti oscillano dalle sculture-monumento fuori scala di Claes Oldenburg (riprese e sviluppate da Zziggurat) alle griglie di Sol LeWitt, dagli happening di Allan Kaprow alle performance di Vito Acconci, dalla funk architecture alla Land art, fino alla carica visionaria di Buckminster Fuller.

![Umberto Eco in pasto agli UFO, 1968.]()

Umberto Eco in pasto agli UFO, 1968.

Nessuna subalternità tuttavia: le opere dell’architettura radicale influenzeranno a sua volta, Delirious New York di Rem Koolhaas che cita gli Istogrammi d’architettura di Superstudio, i disegni di Parc de la Villette di Bernard Tschumi vicini alla No-Stop City di Archizoom Associati, le pareti vegetali di Herzog de Meuron a Madrid e Bosco Verticale a Milano che evocano il Tumbleweeds Catcher di Pettena a Salt Lake City del 1972. Proprio l’Anarchitetto Pettena trascorrerà molto tempo negli Stati Uniti, insegnando alla University of Utah, dove il preside gli prega di ridurre le citazioni marxiste (lo ricorda Manfredo di Robilant, p. 96). Negli States Pettena ammira il paesaggio americano dal finestrino dell’automobile, dai villaggi hippie di Sausalito alle abitazioni dei Nativi Americani Acoma e Navajos in New Mexico; da Las Vegas all’antropizzazione del deserto, come già Reyner Banham in Deserti americani (tradotto da Einaudi nel 2006). Fino al viaggio a Salt Lake City con Robert Smithson nel 1972, documentato dall’intervista pubblicata su “Domus” nel novembre 1972. Un viaggio ricostruito ora in The Curious Mr. Pettena. Rambling Around the USA 1971-73 di Luca Cerizza, Elisabetta Trincherini e James Wines (Humboldt Books 2017).

![Superarchitettura, Galleria Jolly 2, Pistoia, dicembre 1966.]()

Superarchitettura, Galleria Jolly 2, Pistoia, dicembre 1966.

“Non ci sono catastrofi sufficienti per i vostri meriti”, disse il padre di Dario Bartolini al figlio (cit. da Maria Cristina Didero, p. 78). Tuttavia, secondo una protagonista dell’epoca come la critica Lara-Vinca Masini, “Firenze comunque rimase inerte; e in seguito fallirono anche i futuri progetti (richiesti comunque dalle Istituzioni) di Isozaki, di Nouvel, ad esempio” (p. 45). Per non citare l’occasione mancata del museo di arte contemporanea promosso da Carlo Ludovico Ragghianti.

Eppure quel magma mefitico dell’Arno seminò un humus creativo, coltivato e fiorito grazie all’architettura radicale e ad altre esperienze artistiche successive (cfr. Arte a Firenze 1970-2015. Una città in prospettiva, a cura di Alessandra Acocella e Caterina Toschi, Quodlibet Studio 2016). L’Italia resta il paese europeo a più alto tasso di catastrofi meteorologiche, geofisiche e tecnologiche. Se non vogliamo che altra arte contemporanea finisca nel letto dell’Arno, ripartire dalle utopie radicali mi sembra il miglior augurio che si possa fare.