Un tipico volume dell'enciclopedia Treccani, nel suo formato tradizionale: grande, pesante, rilegato in rosso, con oltre 800 pagine, di cui circa 340 di testo, 400 di tavole e 60 di indici. Questa è l'opera più recente di Gianfranco Baruchello, il grande outsider dell'arte italiana che, a 96 anni, è ancora capace di sorprendere e spiazzare, dopo una vita fuori dagli schemi.

Amico di Marcel Duchamp quando in Italia era ancora un alieno; tra gli italiani a fianco di Warhol & Co nella storica mostra The New Realists a New York nel '62; autore di Verifica incerta, il mitico film che entusiasmò John Cage, realizzato con Alberto Grifi montando 140 chilometri di spezzoni scartati da film hollywoodiani (25 anni prima di Blob); negli anni settanta, abbandonata la militanza politica, la sua opera principale diventa un'azienda agricola alle porte di Roma; opere e mostre importanti sempre da sperimentatore solitario; settant'anni d'intensa vita d'artista refrattario ai lustrini del sistema dell'arte. E oggi che viviamo tutti (più o meno intensamente) in simbiosi col grande ipertesto liquido del Web, Baruchello ci presenta un'enciclopedia d'artista nella sua forma più tradizionale e rigida: il grande libro in ordine alfabetico con quel nome che evoca un sapere “en kyklos”, un'istruzione completa e definitiva!

Che la cosa sia molto diversa da quel che sembra, però, lo si intuisce già dal titolo: Psicoenciclopedia possibile.“Psiche” e “possibile” sono due termini che stridono con la natura obiettiva e la presunzione sistematica di un'enciclopedia. E le “istruzioni per l'uso” che introducono l'opera lo confermano: «La Psicoenciclopedia possibile è un lavoro sul sapere considerato come fragile, incerto, in divenire, aperto al dubbio e all’interrogazione. In questa enciclopedia il sapere non si accumula. Rende problematica ogni precedente acquisizione».

Che tipo di sapere è dunque questo, che invece di accumularsi si fa incerto, dubbioso e problematico? Baruchello sembra scoprire subito le sue carte: quest'opera «risponde al progetto più volte tentato di riunire tutti i materiali di lavoro, le idee, gli appunti, le lettere, gli scritti (editi e inediti), le trascrizioni dei sogni, le poesie, le sinossi di film, le note in forma di esercizi per pensare o fare pratica di un’idea». Sembrerebbe insomma un archivio d'artista organizzato come un grande glossario. Ma non è neanche questo, perché l'autore dice di voler tentare «un lessico del pensabile» in grado di «moltiplicare le possibili relazioni» tra voci e immagini. Tutt'altro che uno statico oggetto di consultazione, dunque. Ad animarlo è infatti una fitta rete di nessi interni: ogni voce rimanda a più voci e più immagini, e ogni immagine si relaziona a più immagini e rimanda a più voci. «Tutti i materiali si intrecciano e si stratificano nella forma temporale della discontinuità o dell’anacronismo», attraverso un metodo di lavoro basato sulla «simultaneità, la giustapposizione e il montaggio di voci e immagini». In questo modo l'ordine alfabetico può essere continuamente destrutturato in un grande ipertesto nel quale il lettore è invitato a viaggiare e a trovare i propri percorsi. Insomma il Libro diventa una Rete «ma sulla carta». E così esso «mostra il metodo stesso che produce il “sapere”: il movimento dinamico delle connessioni infinite». Non solo: rompendo «ogni genere di connessione, sia tematica che cronologica», questa disseminazione di temi e immagini «simula la complessità dei processi associativi della mente». Insomma, i rimandi della Psicoenciclopedia come i link che ci fanno surfare nel Web o come le sinapsi che ci fanno lampeggiare le idee nel cervello. Con una differenza importante: al posto della velocità, c'è la lentezza; al posto del surfing istantaneo, l'attraversamento avventuroso e lento, coi suoi inopinati effetti di serendipity.

Avventure e sorprese, come vedremo, sono senz'altro merito dei materiali elaborati dall'artista e dal modo in cui la loro (non)organizzazione riesce ad attivare i lampi analogici della creatività. Ma il sistema su cui si basa tutto ciò non è una “magia” d'artista, è l'applicazione di un principio che la semiotica conosce bene: il significato di un segno (testo o immagine) è un altro segno (testo o immagine) che interpreta il primo da un certo punto di vista, che lo traduce e ne allarga la comprensione, e così via in un movimento continuo e indefinitamente iterabile di segni che interpretano altri segni. Dunque, il sapere è da sempre organizzato in “rete” e la cultura funziona attraverso sequenze di segni, percorsi illimitati di connessioni e interpretazioni: è la dinamica della semiosi illimitata teorizzata da Umberto Eco sulla scorta di Charles S. Peirce. La forma-libro, grazie anche alla grafica di Edoardo Visalli, della Psicoenciclopedia può trasformarsi nella forma-rete perché nel suo universo di 800 pagine cerca di riprodurre il funzionamento della semiosi che Eco ha sintetizzato proprio col concetto di enciclopedia (il postulato della «libreria delle librerie»), per contrapporlo a quello insufficiente di dizionario, cioè di un codice che accoppia rigidamente parole a significati, secondo categorie ordinate gerarchicamente ad albero (“gatto” = animale, mammifero, felino, domestico, ecc.).

Questa sorprendente convergenza teorica tra un artista anarchicamente ambiguo e un semiotico sistematicamente disambiguante è dovuta al fatto che il modello più efficace per descrivere l'enciclopedia semiotica, alla fine Eco lo ha trovato in un filosofo molto lontano da lui e molto vicino a Baruchello: Gilles Deleuze. Quel modello è infatti il rizoma, teorizzato da Deleuze e Guattari nella celebre introduzione a Millepiani, che Eco sintetizza così: «ogni punto del rizoma può essere connesso e deve esserlo con qualsiasi altro punto, e in effetti nel rizoma non vi sono punti o posizioni ma solo linee di connessione; un rizoma può essere spezzato in un punto qualsiasi e riprendere seguendo la propria linea; è smontabile, rovesciabile; […] il rizoma non ha centro».

Ma se il “sapere” e il pensiero sull'arte che si manifestano nella Psicoenciclopedia sono rizomatici, lo sono anche, e forse soprattutto, per un aspetto del rizoma che manca nella sintesi fatta da Eco: la sua affinità elettiva col desiderio. «È sempre per rizoma che il desiderio si muove e produce», si legge nell'introduzione a Millepiani. Non a caso per spiegare il prefisso “psiche” del titolo Baruchello scrive: «Il desiderio di sapere o il piacere di pensare costituiscono insieme la premessa e l’obiettivo di questa enciclopedia». Questo sapere-desiderio con-fonde soggettività e obiettività, sogni ed esperienze, come si legge alla voce →Rizoma: «Decentrare il sapere: interessarsi alle periferie del senso. Spostare il centro e disperderlo nelle discontinuità temporali. Sospendere la causa e ogni suo effetto. Il sogno si connette con la ragione: strano miscuglio che genera l’ipotesi».

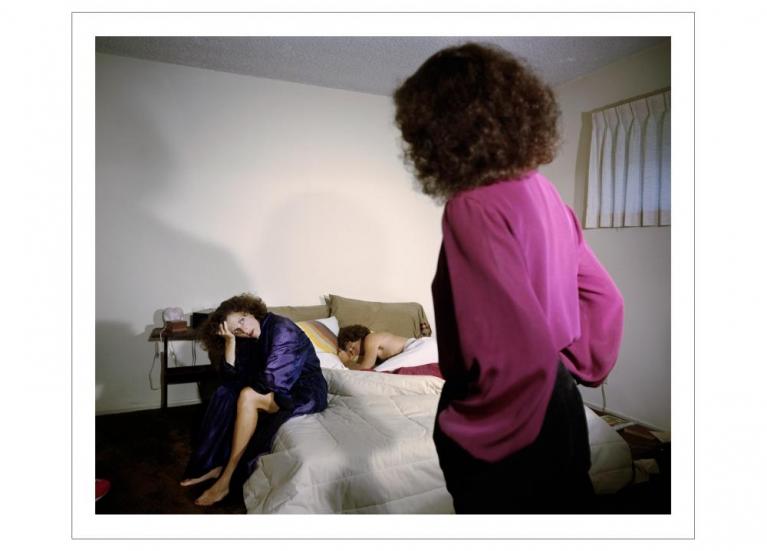

Il sapere che ci offre la Psicoenciclopediaè dunque quello dell'artista: alogico, analogico, acategoriale, affettivo, arbitrario, contradditorio, frammentato, incerto (tutti aggettivi ricavati da voci). In questo senso, più che una “baruchellogia” portatile, è uno straordinario e generoso tentativo di farci accedere alla mente stessa di Baruchello, alla sua memoria, ai sogni, ai desideri e ai modi di lavoro della sua creatività. Ma senza le sue opere. Per realizzare la parte visuale sono state usate solo immagini “già fatte”, «fotografie di fotografie», montate secondo nessi associativi e ritmi visivi. Non c'è alcuna riproduzione di disegni, dipinti, oggetti o immagini da filmati realizzati dall'artista.

Questa scelta mi ha colpito e la collisione ha fatto spuntare una metafora: se immaginiamo l'insieme delle sue opere come un grande arazzo, la Psicoenciclopedia potrebbe essere il rovescio di quell'arazzo, il rovescio dell'ouvre di Baruchello. O meglio un possibile rovescio, visto che anche questo sistema è «sempre in bilico e mai assoluto», in equilibrio instabile e pertanto continuamente in movimento, come un acrobata, cioè come un artista (→Acrobata). Possiamo insomma considerare quest'opera come un tentativo di ricostruire l'artista e il suo laboratorio mentale, attraverso le tracce di lavoro e di passione, le idee e i residui fisici e mentali (→Leftover) che si sono accumulati attorno alle sue opere.

Tuttavia, per quanto interattivo e incerto, questo non è un ritratto dell'artista da vecchio, né tanto meno una specie di monumento ipertestuale a quel pensatore che fa da alter ego dell'artista. È piuttosto uno strumento per “far pratica” delle sue idee, per tenerle in movimento e continuare a farle vivere. L'idea e la pratica degli esercizi creativi sono una costante nel lavoro di Baruchello: viaggiando tra le pagine della Psicoenciclopedia se ne trovano continuamente, molti raccolti sotto la lunga voce omonima (→Esercizi), ma tanti altri nascosti dentro lemmi insospettabili.

Il libro può così diventare un affascinante gioco in scatola, una scatola di montaggio con migliaia di frammenti e centinaia di attrezzi da usare.

E anche questo rispecchia un aspetto della personalità dell'artista che mi ha sempre affascinato: Baruchello sprigiona possibilità, come il suo mentore Duchamp: «Il Grande Vetro e le parole del Marchand du sel sono state alla fine degli anni Cinquanta le due porte da aprire e varcare prima di iniziare il viaggio in solitario nel territorio dell’arte-come-possibile» (→Possibile). E il contatto con questa fonte continua di possibilità crea un contagioso fermento interiore, soprattutto in chi tende a rispecchiarsi in quella mancanza di solidità esistenziale che rende sempre indefinita e sfuggente l'identità di un artista. È come se si risvegliassero le facoltà creative latenti o assopite, come se l'inerzia angusta della routine si mettesse in moto e il sangue dell'immaginazione cominciasse a circolare.

Confesso che, spinto dalle mie inclinazioni teoriche, ho cominciato subito a viaggiare con entusiasmo dentro la parte testuale, costruendo perfino dei grafici dei miei percorsi, affascinato dalla sua ricchezza e dalle sorprese che scaturiscono spesso dai nessi. E mi sono perso.

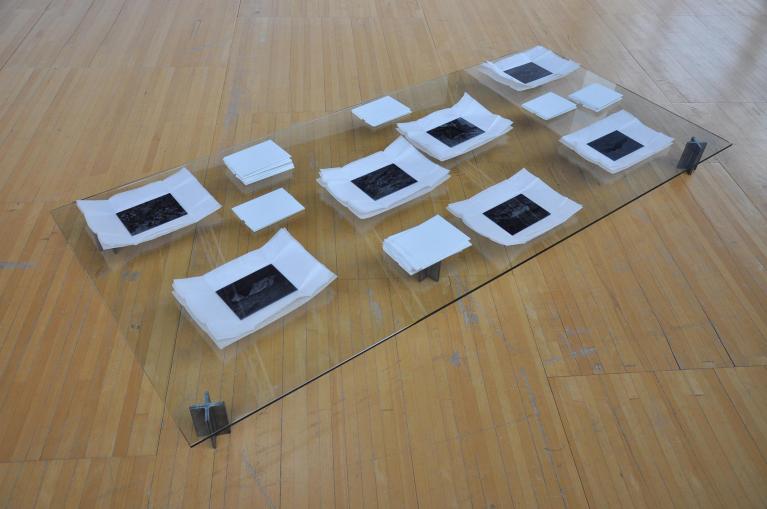

Seguendo i link che sembravano più pertinenti finivo spesso in vicoli ciechi (in →Arte si legge soltanto la definizione duchampiana: «Arte è quello che tu dici sia arte»); mentre passeggiando a caso mi imbattevo in voci del tutto incongrue, in cui ci sono riflessioni molto più pertinenti (→Tricheco parla di arte). Senza contare che quando, seguendo i rimandi, passavo alle tavole, mi ritrovavo sospeso nel vuoto. Ogni tavola dispone, sullo spazio bianco di due pagine contigue, una composizione di fotografie “readymade” senza didascalie (sostituite dai rimandi alle voci) basata su «un “ritmo” visivo fatto di pieni, vuoti, diverse grandezze». Tra le immagini si intuiscono talvolta rapporti analogici o ironici, più spesso surreali; ma quando alle immagini si accostano i frammenti di senso importati dalle voci, ci si ritrova quasi sempre del tutto inermi di fronte all'incongruo.

Dopo un momento di frustrazione, ho capito che il mio smacco era un passaggio inevitabile, forse addirittura un esito previsto, perché viene naturale entrare in questo archivio-labirinto con l'automatica fiducia nella sua organizzazione burocratica, che invece è soltanto un effetto di superficie, come si legge alla voce Archivio: «Occorre che, nei fatti, l’archivio non appaia come una sottospecie del caos: l’apparenza dell’impianto dovrebbe essere nitida, burocratica, “sanitaria”».

Il fatto è che sulla Psicoenciclopedia (e probabilmente su tutta l'opera di Baruchello) soffia lo spirito del maestro del nonsense Lewis Carrol e del suo tricheco che dichiara venuto il tempo «di parlar di navi, scarpe e ceralacca / di cavoli e di re». L'archivio-rizoma è un paradosso: lo si usa non per trovare, ma per perdersi. «È possibile parlare di una struttura paradossale nascosta del nonsense nell’arte?». Sì, se intende il nonsense non «come opposto a senso, ma come elemento che provoca la dispersione del senso dato e rimette tutto in movimento alla ricerca di significati dei quali fare esperienza» (→Nonsense). E a rimettere tutto in movimento, come ho constatato personalmente, è soprattutto l'immagine: «l’immagine senza confini, prelevata dal sogno, il tramite surreale [...] per convogliare, cifrare, nascondere quanto la parola invece esplicita, l’immagine come strumento del “tutto-è-possibile”, come libertà dalla logica e dal senso, come strumento più liberatorio e più ambiguo» (→Immagine).

Insomma, non bisogna entrare in quest'opera con uno spirito da filosofo, perché l'artista è in realtà una controfigura del filosofo, «un acrobata clandestino, uno stuntman che fa le parti pericolose e difficili rifiutate dai filosofi», un cascatore che si muove «in ogni direzione come un rizoma» (→Acrobata) e «deve sacrificarsi al ridicolo che i filosofi temono» aggirandosi in «un pericoloso, anche se attraente, spazio del logico/illogico, dell’ironico/tragico, dell’inverificabile, non rassicurante, ipotetico incerto» (→Cascatore). Solo così non ci si perde di fronte alla →confusione, «maestra di idee», e si può rimanere in bilico sui confini della →contraddizione, «sempre mescolando, sovrapponendo per vedere cosa succede al discorso che si sta costruendo». E solo così, soprattutto, si evita l'errore (in cui sono caduto inizialmente anch'io) di privilegiare le parole, abbagliati dai riflessi di senso che luccicano tra i mille frammenti testuali frullati dentro le voci della Psicoenciclopedia. Perché così si finisce per perder di vista la vera potenza metaforica nascosta dentro quest'opera: l'esplorazione del grande enigma che abita il rapporto tra parola e immagine.

Un aiuto prezioso per evitare questo pericolo è il saggio allegato alla Psicoenciclopedia nel cofanetto Treccani, Note a margine. L'arte come esperimento del sapere, scritto da Carla Subrizi, docente di Storia dell'arte contemporanea a Roma, compagna di Gianfranco Baruchello e uno dei massimi esperti della sua opera. Fondamentale è ad esempio la ricostruzione dell'Artworld dell'artista (per dirla con Arthur Danto), cioè la densissima atmosfera di teoria e storia dell'arte che si ritrova incarnata nella Psicoenciclopedia, dimostrando così, sia la sua coerenza all'interno dell'itinerario dell'artista, sia la profondità inedita della nuova opera.

Ma oltre all'approfondimento storico-critico, Subrizi propone anche degli utilissimi «criteri di lettura». Chiarisce innanzitutto che la Psicoenciclopediaè un archivio soltanto se lo si intende non come esito, ma come «metodo di lavoro» e «punto di partenza»: essa infatti intende «sottrarre parole e immagini dai contesti di appartenenza per riproporle, una volta azzerate le concatenazioni che determinavano il loro senso, a un montaggio in grado di stabilire nuovi nessi e forme del senso». La «forma-enciclopedia» mira quindi non a raccogliere, ma a «disperdere», a distribuire «la complessità del reale, del pensiero e dell’immaginazione nell’orizzontalità di un flusso ininterrotto: i testi e le tavole». La netta separazione dei primi dalle seconde nel volume è infatti solo «un espediente per eliminare la possibilità di pensare le immagini come illustrazioni di una voce».

E se le immagini non illustrano le voci, nemmeno le voci descrivono le immagini, dato che anch'esse, in un certo senso, funzionano come immagini. Questo si vede soprattutto nella parola che dà nome alla singola voce, che va intesa, suggerisce Subrizi, «come quella che Baruchello altrove ha chiamato “parola-guida”, ovvero una parola considerata come il punto da cui parte la linea e il disegno»: quel «punto di un’articolazione ancora inesistente e che pian piano andrà formandosi nel corso della lettura della voce, attraverso i rimandi interni al volume e i riferimenti alle immagini».

Insomma, le parole e immagini non si illustrano a vicenda, ma vivono intrecciate in quel “tra” che costituisce il territorio pericoloso ma affascinante dell'arte-come-possibile (sul quale aleggia il profumo indefinibile dell'infrasottile duchampiano). Ed è proprio «il gioco dei rimandi tra le immagini e le voci», costruito attraverso il «sistema aperto e combinatorio dell’opera» a costituire il vero «motore» della Psicoenciclopedia.

Illuminante, a questo proposito il confronto con i «grandi quadri bianchi con tante piccole cose che bisogna guardare da vicino» (come Duchamp descriveva i dipinti di Baruchello): «Come dinanzi a un’opera di Baruchello il lettore avverte la necessità di avvicinarsi e poi allontanarsi per vedere prima il dettaglio e poi la totalità in cui è compreso», scrive Subrizi, «nella Psicoenciclopedia l’andamento in avanti e indietro all’interno del testo (con la lettura) e tra le immagini (nelle tavole), saltando anche tra le pagine, senza continuità, produce nel lettore la sensazione di una ricerca interminabile, che quando arriva a qualcosa subito dopo se ne distacca». E ancora «per ricongiungere i frammenti di cui sono fatte le tavole e le voci non serve o non basta un colpo d’occhio che le rimetta tutte insieme; è necessario un esercizio dello sguardo che sappia cogliere il particolare lasciandolo tale. È necessario, inoltre, che lo sguardo diventi affettivo, per poter condividere quelle storie, per sentire e vedere e, mentre si osserva, capire che qualcosa del nostro sapere sta cambiando».

Ciò significa che per entrare nel gioco profondo della Psicoenciclopedia«visione d’insieme e visione ravvicinata sono entrambe necessarie» e devono prendere «la forma di una circolarità infinita tra voci, sottovoci, rinvii, immagini». Ma attenzione! Questa circolarità infinita non è una confusione mistica in cui tutte le vacche sono nere, è la «confusione benefica che sollecita l'immaginazione»; quella confusione a cui si riferisce la citazione lapidaria di Paul Valéry che – guarda caso – Baruchello mette nella voce →Psicoenciclopedia e Subrizi, all'inizio del suo saggio: «Conoscere è confondere».

Anche la confusione nella mia esperienza con questo libro sfuggente a affascinante alla fine è stata benefica, perché mi ha portato a una piccola, “confusa” epifania, che riguarda il motivo per cui sono stato attratto dall'idea di una “psicoenciclopedia” d'artista e che ha scatenato la mia passione ermeneutica: l'idea che l'artista non solo secerna le proprie opere come le api il miele (metafora amata da Baruchello: →Miele della pittura), ma che secerna anche la propria aura come le api la cera; e che quest'opera dell'estrema maturità possa essere una ricostruzione del grande favo in cui è stato prodotto e da cui è stato prelevato il miele di una vita: cioè la sua aura, complemento e rovescio dell'oeuvre di cui parlavo all'inizio. Questa non è l'aura com'è spesso intesa nel mondo dell'arte contemporaneo, cioè brillante packaging che avvolge l'autore e di riflesso le sue opere; ma l'aura critico-ermeneutica, ovvero, per dirla in termini un po' sbrigativi: lo spessore del frammento di semiosi che è andato a condensarsi, come un meraviglioso groviglio, attorno alla sua vita e al suo lavoro. Credo che la Psicoenciclopedia possa essere interpretata (anche) come un modo straordinariamente efficace di incarnare in un'opera l'aura-favo di Baruchello.

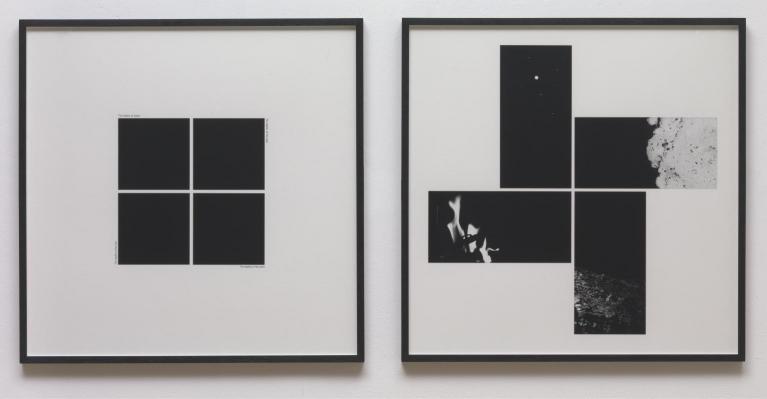

Dunque, mentre esploravo il rizoma con questa idea in mente, mi è venuta la curiosità di vedere come fosse l'ultima tavola e mi sono trovato di fronte a quattro immagini, due grandi e due piccole, che si incrociano in un chiasma visivo. Nella grande foto a sinistra, la testa di uno scheletro androide sembra il focus del gruppo di fotoreporter assiepati dietro un tavolo, che si vede nella grande foto a destra. Le due foto piccole si attraggono tra di loro contrapponendosi alle grandi: a sinistra, un cervello sezionato; a destra, una lince.

Cercando le voci a cui rimandano queste due immagini si intuiscono nessi curiosi e interessanti, da pensare e rielaborare. Ma quelle più sorprendenti sono due voci collegate alla lince, →Arte e →Psicoenciclopedia, che coincidono paradossalmente col tutto di cui sono parte. La prima, brevissima, termina con un riferimento bibliografico a dir poco anomalo: «la vita vissuta alla ricerca di un linguaggio». La seconda concentra in un poetico elenco di poche righe le ottocento pagine di questo lavoro e inizia con la citazione di Valéry citata prima: «Conoscere è confondere».

Alla fine (altra voce collegata alla lince, nella quale si scopre che l'archivio in realtà non può essere finito) si ritrovano l'arte e la Psicoenciclopedia, riunite e condensate in quest'ultima immagine: una piccola lince, scontornata e inserita all'interno di un un testo che la circonda di parole. È vista da dietro, ma la testa è girata verso di noi e ci punta gli occhi addosso, acuminati come le orecchie, in gesto di sfida.

Non ho potuto fare a meno di vedere Gianfranco Baruchello in quell'animale libero, solitario e sfuggente. La sua lunga vita d'artista →outsider→acrobata→cascatore→saltimbanco, iniziata come poeta e vissuta alla ricerca di un linguaggio visivo nel quale la parola si faccia immagine e l'immagine, parola. Il linguaggio dell'arte, nel quale conoscere è confondere. Come una lince che si allontana in un bosco di parole, lanciando un'indomita occhiata da →Sfinge.