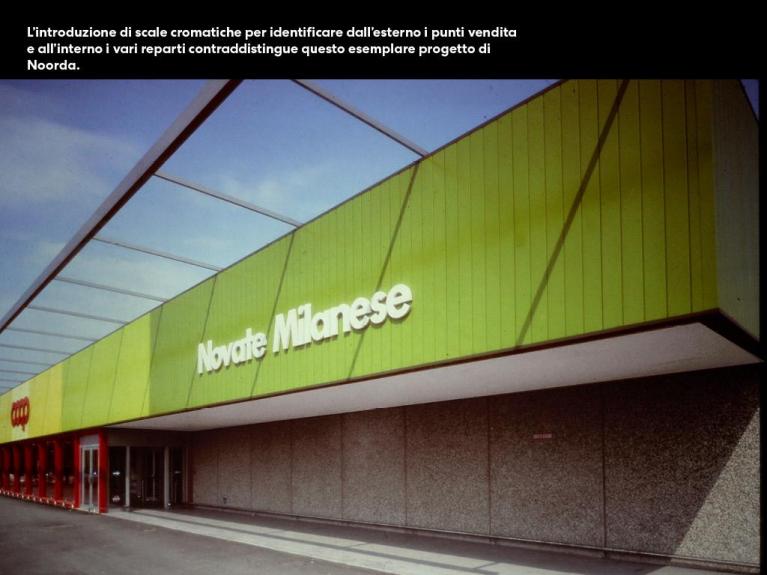

Nelle sale della Strozzina campeggia un curioso macchinario dall’aspetto antidiluviano: è The Cleaner, un vetusto modello di lavatrice acquistato dai genitori di una Marina Abramović ancora bambina, quando ben poche famiglie potevano permetterselo. Spinta dalla curiosità, la bambina mise una mano nella macchina, schiacciandosi prima un dito e poi l’intero braccio, in una prolessi che anticipò il suo futuro, costante sfidare i limiti fisici per comprendere le cose. L’oggetto si intitola The Cleaner, titolo della retrospettiva che Palazzo Strozzi dedica alla “nonna della performance” (come si è autodefinita Abramović) e che attesta la necessità di fare un bilancio di mezzo secolo di produzione, mettendo da parte ciò che non è più utile per fare spazio al nuovo. Un repulisti che si colloca tra il buonsenso della massaia e l’essenzialità buddista, in quell’equilibrio tra vocazione popolare e tensione trascendente che caratterizza tutto il suo lavoro.

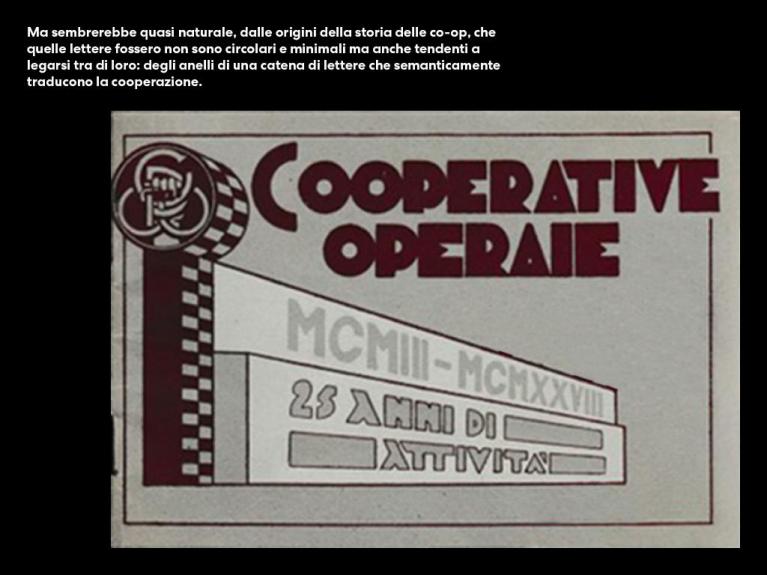

Marina Abramović è la prima donna a cui viene dedicata una retrospettiva a Palazzo Strozzi. L’istituzione punta ai grandi numeri con una mostra blockbuster da oltre cento opere, curata da Arturo Galansino e Lena Essling, con la collaborazione attiva dell’artista. Si tratta di una mostra divulgativa, con un classico percorso espositivo ordinato cronologicamente, che ripercorre tutta la carriera dagli esordi come pittrice figurativa a Belgrado fino ai progetti più recenti, cercando di restituire al pubblico, attraverso una formula immersiva, l’avventura artistica per certi versi eccezionale della più celebre performer contemporanea. Una mostra interessante ma con evidenti limiti legati proprio a quello che dovrebbe essere il suo punto di forza, ossia le re-performance.

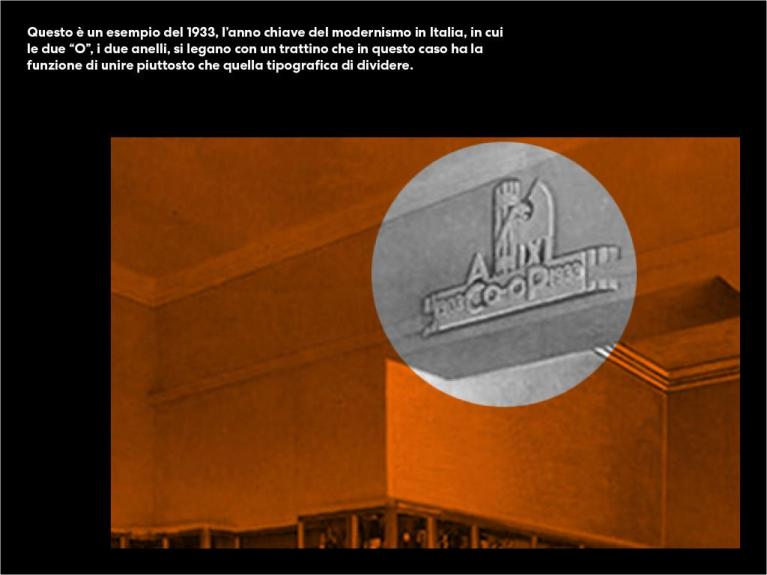

![]()

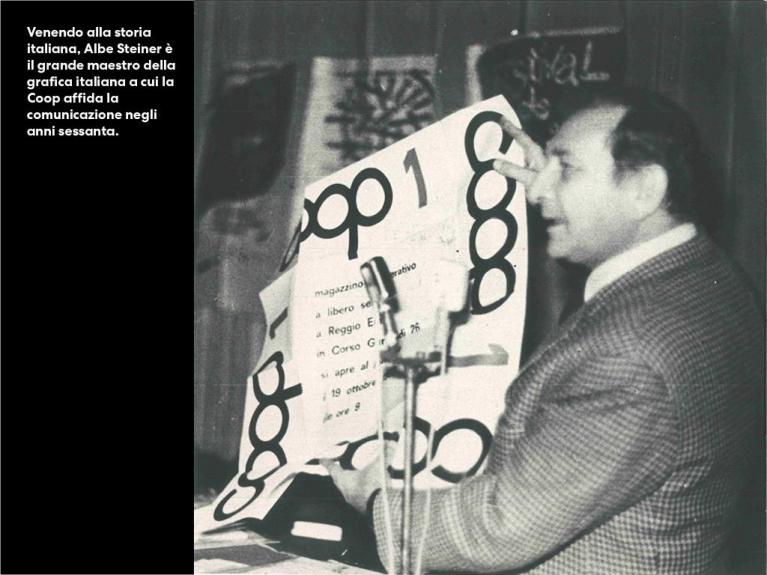

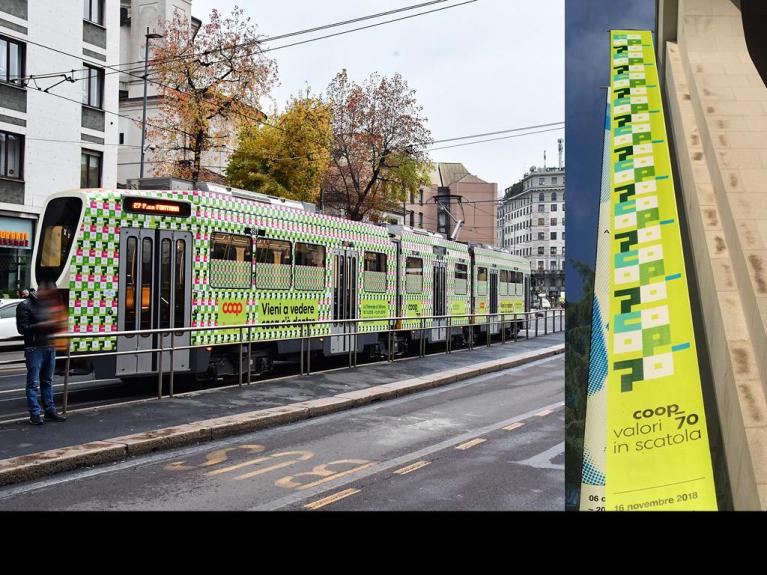

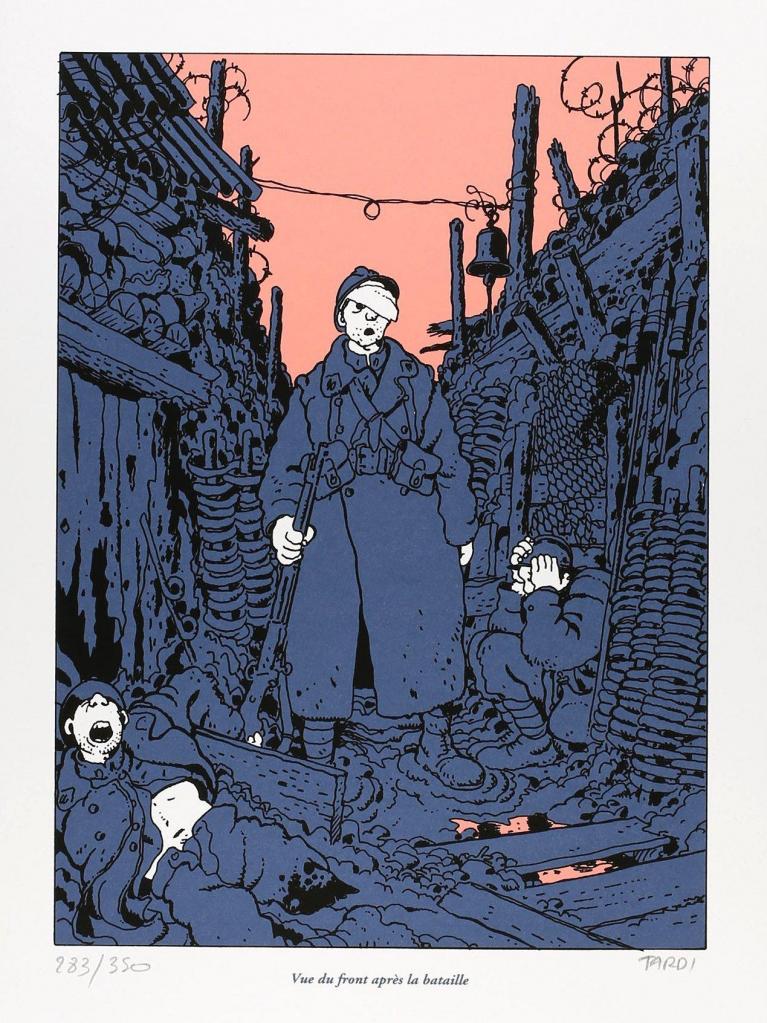

Abramović da sempre polarizza il pubblico, diviso tra fan devoti e detrattori feroci, come una vera diva. Anche nel caso della mostra di Firenze non sono mancate polemiche e colpi di scena: il 24 settembre Vaclav Pisvejc, un sedicente artista, è riuscito ad avvicinarla nel cortile di Palazzo Strozzi e le ha spaccato un quadro sulla testa, giustificando il gesto con improbabili motivazioni artistiche. Alcune settimane prima, Abramović era già stata al centro dell’attenzione per le polemiche scaturite dalla presentazione del manifesto realizzato per la Barcolana di Trieste, la storica regata velica. Riprendendo il tema del soldato-eroe, ha creato un poster che la raffigura nell’atto di sorreggere un vessillo che riporta la frase “We are all in the same boat”. Una grafica dal sapore suprematista e un messaggio ecumenico sono stati sufficienti per scatenare la censura del vicesindaco leghista di Trieste, che lo ha definito “un orrore” e oggetto per una “propaganda immorale”, nonché di altre voci che si sono levate accusando l’artista di avere un atteggiamento gauche caviar.

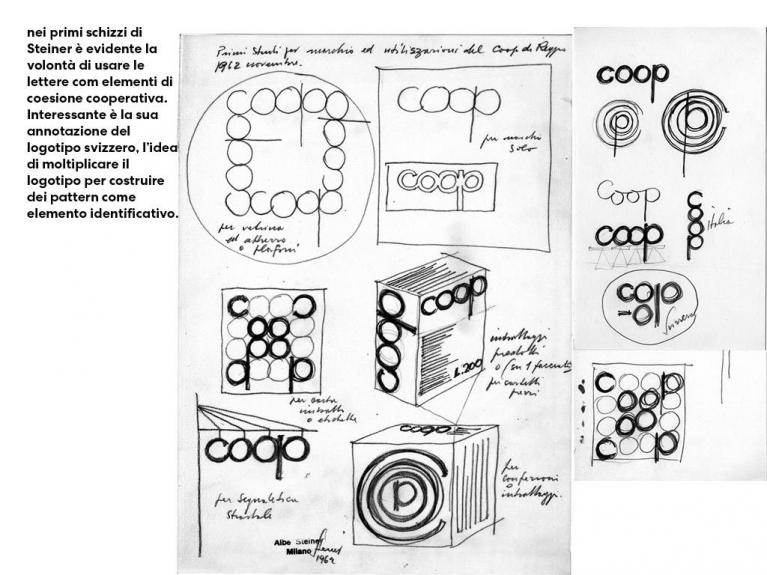

Da artista smaliziata qual è, Abramović ha imparato a cavalcare le querelle volgendo a proprio favore il chiacchiericcio mediatico e, anche in questo caso, le polemiche hanno solo accresciuto l’interesse verso la sua figura.

![]()

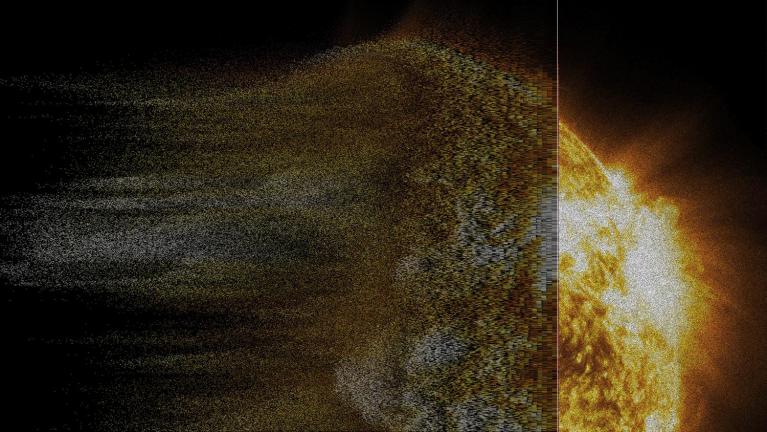

La mostra di Firenze intende fare il punto su cinquant’anni di attività, un lasso di tempo che abbraccia quasi tutta la storia della performing art, al centro della quale brilla la parabola incandescente di una “sciamana” che ha saputo incarnare molteplici archetipi del femminile (la santa, la puttana, la madre, la vittima sacrificale, la mentore, in un una vertigine psicanalitica in cui il pubblico si è felicemente proiettato), vivendo in piena consapevolezza tutte le contraddizioni che questo percorso ha comportato, anzi trasformandole in un combustibile per alimentare la fama e la mitologia che l’hanno accompagnata, trasformandola in una star planetaria.

Impressiona pensare che Abramović abbia iniziato a sperimentare quando le arti performative avevano da poco trovato dei numi tutelari – pensiamo a Yves Klein e Joseph Beuys –, rimanendo in piena attività fino a oggi; con il suo lavoro ha contribuito a donare piena titolarità al linguaggio performativo, rendendolo popolare anche presso il grande pubblico. Se oggi la performance ha ampliato il proprio spazio d’azione fino ad abbracciare territori come l’economia e la sociologia (pensiamo ad esempio agli esperimenti del collettivo Norma Jean, ai Public Movement e alle “constructed situations” di Tino Sehgal), il mondo digitale (Alva Noto, Eva e Franco Mattes), l’ambiente (Hamish Fulton, Zheng Bo) è anche grazie al lavoro dell’artista serba che ha demolito con furia iconoclasta i confini di ciò che era lecito, ciò che era considerato praticabile all’interno di un’indagine artistica. Non è stata la sola, certo: accanto a lei hanno operato figure del calibro di Vito Acconci, Allan Kaprow, Valie Export, Chris Burden, Joan Jonas, Fluxus, Carolee Schneemann, Gina Pane, Otto Mühl, ma ciò che è riuscito solo ad Abramović è sfondare il perimetro dell’arte contemporanea per entrare a pieno titolo nella cultura popolare, come dimostra la profilerazione di meme a lei ispirati che hanno invaso la rete e le parodie nei programmi del prime time televisivo.

![]()

Seguendo il criterio cronologico che ordina il percorso, il pubblico fa conoscenza di un’Abramović pittrice, studentessa delle Belle Arti di Belgrado, figlia agiata di un militare e di una funzionaria statale della cultura, entrambi ex eroi della guerra partigiana. Le tele inedite esposte raffigurano nuvole e incidenti, due tòpoi ricorrenti della produzione degli esordi, pezzi che presentano un valore documentale più che un significativo spessore artistico, completate da numerose carte. Bambina timida e educata alla cultura da una madre severa e anaffettiva, risale ai suoi quattordici anni l’epifania che le aprirà la strada della performance, grazie a Filo Filipović, ex partigiano e pittore informale, incaricato dal padre di insegnarle i rudimenti della pittura. Vicende raccontate nella fondamentale biografia Quando Marina Abramovic morirà, scritta da James Westcott, giornalista e assistente dell’artista, che ricostruisce la genesi dei lavori partendo dai ricordi d’infanzia e attraversando le memorie personali di tutta una vita.

Tornando agli anni della formazione, la dimensione della pittura risulta limitante per una giovane Abramović, alla ricerca di uno strumento che possa permetterle di esprimere compiutamente la sua tensione creativa. Una nocciolina le apre letteralmente la via all’impiego di oggetti in pittura, ma non basta. Sperimenta finchè sceglie l’azzardo, il salto dalla tela alla vita; si tratta di attraversare un crepaccio, di andare contro la famiglia e contro il Partito, tentare una scommessa inedita: utilizzare il corpo come esclusivo mezzo di indagine e strumento, fino alle estreme conseguenze.

![]()

La seconda sala della Strozzina illustra l’approdo di Abramović al mondo performativo. Allestita con interessante materiale documentale, raccoglie alcune delle azioni più memorabili degli inizi degli anni ‘70, dove la posta in gioco appare subito alta. La serie Rhytm, che mantiene ancora oggi intatta la potenza originale, segna un punto nodale nella produzione. In Rhytm 2 (1974-1994), l’artista sperimenta sul proprio corpo l’effetto di alcuni farmaci utilizzati per trattare pazienti catatonici e schizofrenici, mentre in Rhytm 10 (1973-2017) cerca di far convivere passato e presente esplorando la dimensione del suono, eseguendo il famoso “gioco del coltello” e ferendosi ripetutamente le mani. Rischia la vita per la prima volta in Rhytm 5 (1974-2011), sdraiandosi all’interno di una stella di legno a cinque punte a cui dà fuoco (simbolo che ritornerà spesso nel lavoro di Abramović, sia come elemento iconografico della bandiera jugoslava, sia come simbolo esoterico, rappresentazione dell’accesso a un sapere frutto di iniziazione), con buona pace di Joseph Beuys che le sconsiglia di eseguire la performance. L’esperienza più sconvolgente che l’attende è però Rhytm 0 (1974-2011), che chiude il ciclo della serie. Durante le sei ore della performance, l’artista si mette letteralmente nelle mani del pubblico dello Studio Morra di Napoli, che ha a disposizione settantadue oggetti che può usare liberamente sul suo corpo. La cronaca dell’azione è nota: la performance inizia con gli spettatori che interagiscono timidamente e si sviluppa in un crescendo di violenza e umiliazioni, fino a quando un uomo le mette in mano la pistola carica e gliela punta alla gola. Abramović porterà a termine la performance ma ne uscirà scioccata e Rythm 0 passerà alla storia, rappresentando una sorta di catarsi e un punto di non ritorno per l’artista. Da lì, si può solo uscire di scena o procedere, spostando ancora più in là il limite del lecito: Abramović, naturalmente, sceglie la seconda ipotesi. Come ripete più volte, non c’è mai stata la possibilità di fare altro nella vita, l’arte è l’unico orizzonte possibile. Dal punto di vista della violenza percepita, Rythm 0 troverà un metro di comparazione solo in Role Exchange (1975-2015), azione nella quale l’artista mette in atto uno scambio di ruolo con una prostituta e che, per sua stessa ammissione, rappresenterà una delle esperienze più umilianti mai provate.

Durante il decennio dei ‘70, Abramović conduce una sorta di doppia vita, continuando a esporre opere pittoriche in contesti istituzionali, a cui affianca l’elaborazione di azioni scioccanti, al limite dell’autolesionismo, come Art Must Be Beautiful (1975) e The Freeing Series (Memory, Voice, Body, 1975, proposta nel programma delle re-performance in mostra), inserendosi a pieno titolo nella ricerca della Body Art. Nella performance, Abramović trova la transustanziazione dello spirito concettuale, l’idea che diventa carne e sangue, e assume finalmente una immanenza che inchioda il pubblico a una verità incontrovertibile: il dono dell’artista allo spettatore, il suo farsi opera d’arte attraverso un metodo rigoroso che comporta anche il sacrificio di sé. Una strada influenzata dal concetto artaudiano di un teatro della crudeltà, un teatro “alchemico”, in grado di portare a galla forze profonde che sottendono alla realtà, superando la dimensione morale, attraverso lo shock, la paura, il dolore. Una strada che verrà battuta da tutti gli artisti della Body Art fino a giungere agli estremi dell’Orgien Mysterien Theater di Hermann Nitsch, per poi prendere la via delle sperimentazioni corporee e identitarie del post-human degli anni ‘80 e ‘90.

![]()

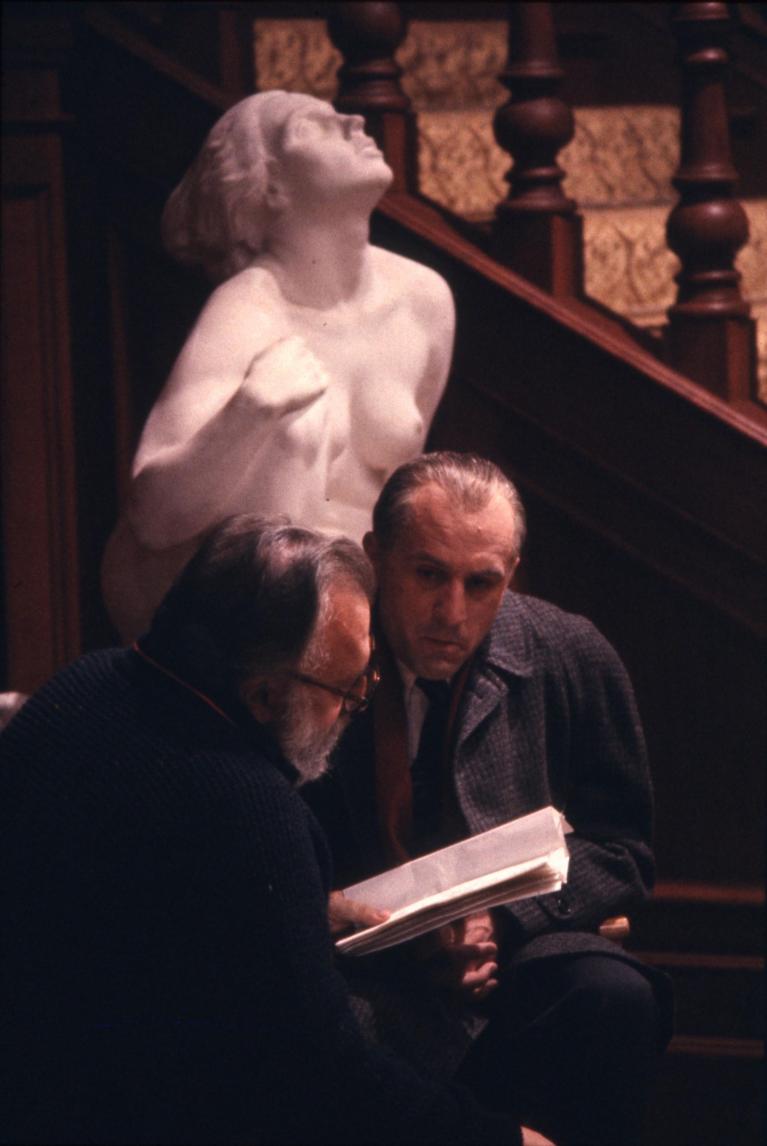

Nel cortile del palazzo staziona un furgone Citroën nero, che introduce gli spettatori alla seconda fase della vita artistica di Abramović, quella del sodalizio con Ulay (al secolo Frank Uwe Laysiepen): tedesco della Renania, Ulay è un giovane ancora incerto della propria carriera artista, bellissimo e con tendenze autodistruttive, specializzato nella fotografia Polaroid. Con lui condividerà vita e pratica artistica per tredici anni, anni di amore folle e di scontri quotidiani.

I due si incontrano nel 1975 ad Amsterdam (scoprendo di essere nati lo stesso giorno, il 30 novembre), si innamorano, vanno a vivere insieme – anche se Marina è sposata con un artista di Belgrado, Neša Paripović – per poi scegliere un’esistenza nomade a bordo di un furgone senza riscaldamento. Risale a quel periodo la redazione del manifesto Art Vital, tre anni in cui i due attraversano l’Europa per presentare il loro lavoro al pubblico, vivendo praticamente di niente. Dalla loro relazione, talmente conflittuale da sfociare nella reciproca ossessione, nascono alcuni lavori celebri come la serie Nightsea Crossing (1982-1986), una performance definita “un calvario” che mette a dura prova la tenuta fisica e mentale dei due artisti. Impossibile condensare in poche sale la mole di lavoro prodotto in oltre un decennio di relazione e restituire la densità del rapporto che unisce i due artisti, un rapporto di potere, segnato dall’agonismo, talvolta crudele ma anche uno spericolato tentativo di completarsi reciprocamente attraverso un percorso di esplorazione che passa attraverso la pratica dell’arte. Tra le opere visibili in video ci sono Relation in Space (1976), nella quale i due percorrono nudi lo spazio della sala della galleria fino a scontrarsi, AAA-AAA (1978), dove si urlano addosso fino a perdere la voce, Rest Energy (1980), dove Abramović regge un arco mentre Ulay tende la corda e trattiene per quattro minuti una freccia puntata verso il cuore della donna: un lavoro palpitante, definitivo sui temi della fiducia e della vulnerabilità .

Nessun posto fisso in cui vivere.

Movimento perenne.

Contatto diretto.

Rapporti locali.

Autoselezione.

Superare i limiti.

Rischiare.

Energia mobile.

Niente prove.

Nessuna fine prevedibile.

Niente ripetizioni.

Vulnerabilità estesa.

Apertura al caso.

Reazioni primarie.

Manifesto Art Vital, 1977

![]()

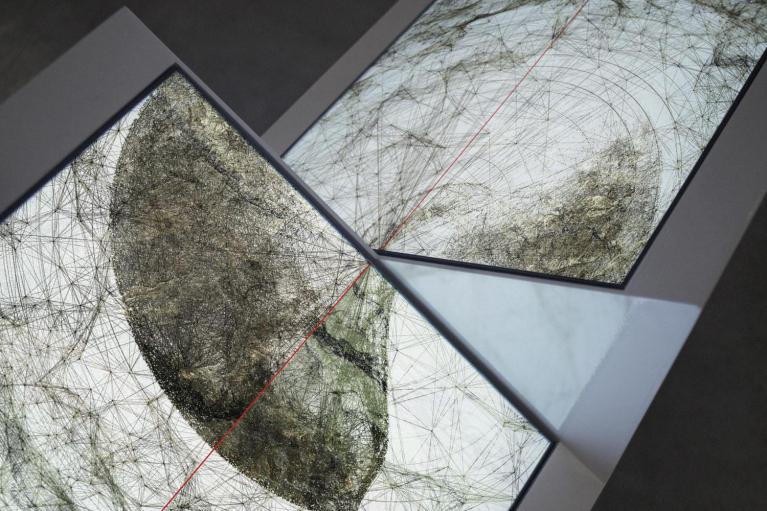

Affacciandosi al Piano Nobile di Palazzo Strozzi, il regime della mostra si concentra sulle re-performance ed è qui che appaiono più evidenti i limiti intrinseci al progetto. Culminata nel 2005 con Seven Easy Pieces presso il Guggenheim Museum di New York, durante la retrospettiva The Artist is Present, la pratica di rimettere in scena le azioni rappresenta per Abramović lo spostamento del focus d’indagine dal corpo al processo (intervistata, dichiara che “il processo è più importante del risultato”), la verifica della possibilità di superare l’effimerità che connota gli atti performativi. Un’idea in sé stimolante e problematica, che cerca di verificare l’ipotesi di ridare vita a un evento altrimenti cristallizzato negli apparati documentali, ma che si ferma di fronte alla proposta della mostra, dove le performance – selezionate con un criterio tutt’altro che limpido – appaiono come neutralizzate.

Si prenda il caso di Imponderabilia: i due interpreti dell’azione sono collocati su una soglia all’interno di un allestimento che lascia la possibilità agli spettatori di evitare il passaggio forzato tra i due corpi. Evitando la sgradevolezza del contatto. Quindi, in definitiva, cosa rimane? Una re-performance che tradisce il senso originale dell’opera e la trasforma in una scena fittizia.

Non è secondario inoltre il peso dell’assenza in scena di Abramovic e Ulay: ciò che ancora oggi non è possibile riprodurre, malgrado la presenza pervasiva di intelligenze artificiali e simulacri digitali, che costituiscono una nuova nuova forma di realtà dove la vita biologica e la vita digitale sono ormai fuse, è l’unicità che la presenza di un essere umano restituisce allo spettatore in termini di relazione. Abramović, ancor più di Ulay, possiede un corpo tutt’altro che neutro, e la sua assenza dalla scena determina una perdita di quid. L’aura – se possiamo permetterci di traslare con una certa disinvoltura il concetto benjaminiano – che forse ancora per poco apparterrà al nostro essere individui irripetibili, organicamente e biologicamente determinati, è elevata all’ennesima potenza nel corpo performativo, un corpo sacralizzato. Nel caso specifico di Abramović, che ha soggettivizzato le sue azioni fino al limite, ciò appare ancora più imprescindibile e si ravvisa in tutte le re-performance in mostra, culminando in The Artist is Present: inutile dire che il teatrino proposto a Firenze sia superfluo, con le riprese fatte al Moma e il tavolo con le due sedie vuote. Vedere gli spettatori che si siedono uno di fronte all’altro e si guardano spaesati, alla ricerca di qualcosa che non c’è, fa quasi tenerezza.

![]()

“La materia è vicinanza e crisi. È il flusso molecolare dell’accadere del senso. Non è una massa omogenea, né una funzione logico-dialettica: è una linea, una traiettoria lungo le latitudini degli affetti. È una ininterrotta frontiera mobile che mette in comunicazione i corpi. Più membrana che barriera, è una variazione affettiva che si trasmette per travaso di contatto in contatto.” (Gilles Deleuze, Cosa può un corpo. Lezioni su Spinoza, 2013, pag. 28)

Proseguendo nel percorso, dai video emerge come la ricerca del duo si evolva nel tempo, spingendosi verso il tentativo di sondare i limiti della mente. In mostra sono visibili le ventidue sessioni di Nightsea Crossing, nate dopo un soggiorno nel Gran Deserto Victoria, in Australia, presso la tribù aborigena dei Pintupi. Le performances, della durata di sette ore ciascuna, tenutesi in varie città del mondo, racchiudono i prodromi di ciò che poi sarà The Artist is present (2010), svoltasi presso il Moma di New York e durata 736 ore. Le sessioni mettono a dura prova sia Ulay che Abramović, ma mentre il primo si vede costretto più volte a interrompere le performance, minato nel fisico e nelle mente dalle ore di immobilità forzata, Abramović affina la sua straordinaria capacità di autocontrollo e di concentrazione, che continuerà a sviluppare negli anni a venire, accrescendo un carisma già evidente: un’attitudine che origina nell’educazione ferrea ricevuta in famiglia e nell’ambiente in cui cresce, una Jugoslavia schiacciata dal soffocante regime di Tito.

Le prove a cui si sottopongono sono logoranti, la disparità evidente tra i due artisti acuisce conflitti latenti e la coppia vive una crisi che culminerà nella rottura del rapporto (con conseguenti, lunghe battaglie legali). Il sodalizio con Ulay si conclude nel 1988 con una delle performance più celebri di tutti i tempi, Great Wall Walk, che viene documentata in un film intitolato The Lovers: una performance nata nella mente di Abramović anni prima e che, nell’idea originale, doveva culminare con il loro matrimonio, nella realtà si trasforma nel rito funebre della loro relazione. I due artisti percorrono la Muraglia Cinese – luogo scelto per la valenza spirituale ed “energetica”, un aspetto primario nella ricerca soprattutto di Abramović –, camminando uno verso l’altro per tre mesi, fino a incontrarsi. Si danno l’addio tra le lacrime in un’impresa struggente, ammantata di spettacolarità, per poi riprendere da soli i rispettivi cammini. Ora sono di nuovo due artisti solisti.

![]()

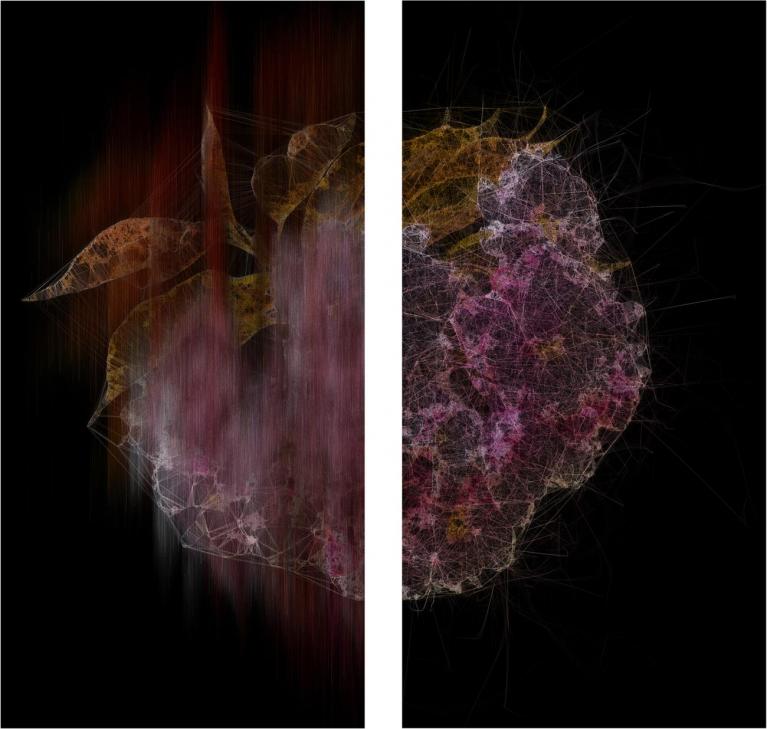

Alla dolorosa rottura con Ulay fa seguito una produzione più cupa, legata alle riflessioni sulla morte, sulle origini e sulle vicende delle guerre balcaniche, nonché il ritorno al lavoro in solitaria. Impossibile restituire la violenza e l’impatto sconvolgente di Balkan Baroque, presentata alla Biennale d’Arte di Venezia del 1997 e che le vale il Leone d’Oro. Balkan Baroqueè concepita come un’azione che rappresenta un tentativo di purificazione a seguito degli orrori della guerra nell’ex Jugoslavia. Durante sei giorni consecutivi, Abramović rimane all’interno di una sala in cui vengono proiettati su tre pareti video che raffigurano la madre e il padre, eroi di guerra, e lei stessa. Al centro della sala sono posti due lavandini e una vasca di rame, riempiti d’acqua, e mille ossa di bovino fresche che l’artista sfrega con delle spazzole, nel tentativo impossibile di pulirle dal sangue, cantando canzoni serbe, assumendo il ruolo della narikača, la prefica tradizionalmente incaricata di piangere i morti. Via via che giorni passano, le ossa cominciano a imputridire, emanando un fetore insopportabile: l’artista porta avanti l’azione per quattro giorni finché, esausta per il lavoro stremante e per le condizioni terribili in cui versa la sala, rinuncia. La sottile traccia olfattiva presente nelle sale di Palazzo Strozzi, dove è presente un mucchio di ossa pulite, evoca la possanza del lavoro originale ma senza poterne restituire la forza dirompente. Nell’impossibilità di riproporre l’azione, si è optato per Cleaning The Mirror (1995/2018), azione nella quale la performer cerca di spazzolare le ossa di uno scheletro umano che tiene in braccio.

Balkan Baroque è probabilmente l’opera più importante della produzione che Abramović dedicata alla relazione con la propria terra e con la memoria, un rapporto conflittuale da cui emergono le ferite private scaturite da una complessa storia familiare, sempre romanzata, e il rapporto con la propria cultura d’origine, da cui emergono gli spettri del regime e l’orrore per le recenti guerre balcaniche. Per Abramović si tratta di un rapporto dialettico che prende la forma di un melodramma, come in Count on Us (2004), Balkan Erotic Epic (2006) o nello spettacolo teatrale Biography, e che troverà una risoluzione solo con la perdita dei genitori Vojo e Danica, avvenuti quando l’artista avrà già raggiunto la maturità.

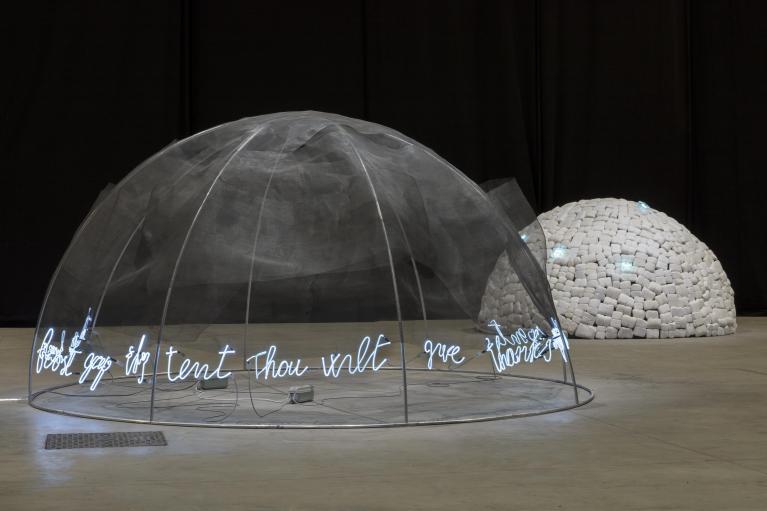

![]()

Superata la parte “balcanica”, si approda alla sezione conclusiva della mostra, dove sono stati ricostruiti gli ambienti sopraelevati di The House with the Ocean View (2002/2017), performance andata in scena presso la Sean Kelly di New York e riproposta a Palazzo Strozzi, durante la quale l’artista vive senza mangiare né parlare per dodici giorni consecutivi nelle piattaforme presenti in galleria, instaurando un dialogo silenzioso con gli spettatori che assistono con religioso rispetto alla prova di resistenza. In questa sezione sono visibili alcuni dei Transitory Objects (1995-2015), manufatti prodotti con quarzo e altri minerali con cui il pubblico può interagire e che, nella recente visione “new age” di Abramović, sono funzionali alla canalizzazione dell’energia. Opinabili nella forma e nel contenuto, possono essere considerati il cascame della produzione degli anni Novanta/Duemila, un tentativo non riuscito di offrire al pubblico degli strumenti per sperimentare quell’energia che tanto interessa all’artista, ma che sembra avere più a che fare con il suo carisma che con ipotetiche forze intellegibili. In questa ultima fase della ricerca è ancora più evidente il tentativo di raggiungere “lo spirituale dell’arte”, per richiamare l’insegnamento di Kandinsky, sia attraverso i lavori che riflettono espressamente su figure sacre – come la fotografia della Anima Mundi (Pietà, 1983-2002) e il The Kitchen V. Holding the Milk (2009), omaggio alla mistica Santa Teresa d’Avila, entrambe esposte al Museo dell’Opera del Duomo – sia attraverso il tentativo di farsi da parte, diventare una sorta di specchio, fornendo agli spettatore gli strumenti per raggiungere autonomamente una maggiore consapevolezza spirituale, come in Counting the Rice (2015).

Il coinvolgimento crescente del pubblico, la condivisione di tecniche di meditazione e di autoconsapevolezza, il tentativo di attivare energie attraverso l’utilizzo di esercizi specifici e materiali come i cristalli, che caratterizza i lavori più recenti, ha fatto storcere il naso a molti. Questo approccio non ironico alla spiritualità, come segnala David Zubner nel catalogo della mostra, ha sollevato dubbi da parte del pubblico e della critica sulla limpidità delle intenzioni di Abramović, accusata di voler vestire i panni della guru o di proporre una versione edulcorata della religione in salsa performativa. In realtà si tratta di una dialettica di forze da sempre riscontrabile nel sue opere, che da un lato spinge il lavoro dell’Abramović verso l’alto, verso una smaterializzazione a favore di una pura dimensione relazionale, e dall’altro lo àncora a un livello di immanenza, gravato dal peso di un narcisismo ipertrofico. Un’attitudine che accomuna le pratiche di molti artisti performativi e che, nel caso di Abramović, come osserva Lea Vergine, inficia talvolta la qualità formale del lavoro.

![]()

La vicenda artistica condensata nelle sale di Palazzo Strozzi restituisce l’immagine di un’artista che negli anni ha saputo camminare sul crinale che separa sincerità e manipolazione, provocazione e ingenuità, banalità e capolavoro. Abramović parte da una condizione di outsider per diventare una pop star, la sua pratica artistica ricalca il ruolo arcaico della sciamana, che nella versione contemporanea e massmediatica si diluisce per incarnarsi nel corpo pubblico delle star dell’entertainment. Proprio come gli sciamani, “abreagisce” (Claude Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, pag 395, Il Saggiatore, 2015) nel tentativo di sanare ritualmente le proprie ferite, e per traslazione, quelle del pubblico, che è condizione essenziale del suo teatro. In quest’ottica si inserisce anche il percorso pedagogico formalizzato nel “metodo”, frutto di anni di esercizi e di lavoro con gli spettatori, oggi alla base del MAI (Marina Abramović Institute).

Al contrario di una figura come Gina Pane che, pur lavorando sul corpo e sul sacro, scelse un percorso di rarefazione e di separazione dallo spettatore, caratterizzando le azioni con una progettualità molto forte, Abramović ha abbattuto la distanza nei confronti del pubblico e ha rifiutato, per una parte consistente della propria carriera, l’idea di strutturare le azioni, provarle, assimilarle alla prassi al teatro. Il suo lavoro inoltre non è mai intellettuale: non è interessata alla storia dell’arte, fonda lei stessa la propria mitologia attingendo dal folklore balcanico, dalle filosofie orientali, dall’esoterismo e dall’antropologia, sperimentando esercizi spirituali che richiamano la pratica di Ignazio di Loyola ma anche il vipassana indiano o la meditazione trascendentale, come è documentato in Private Archaelogogy (1997-2015), installazione composta da quattro cassettiere con cinquantanove collage che raccolgono fonti di ispirazione e temi d’interesse. La sua è una forza che deriva dalla nudità, intesa come ostensione dell’io più profondo: le sue opere parlano di paura, di dolore, dei limiti del corpo, dei fantasmi familiari, della ricerca di pace e del desiderio incessante di sondare le soglie dell’Io. “Tutte queste azioni o performance, comunque le si voglia chiamare, non erano espressioni di una performer, ma di una superba creatrice di segni. Che usasse coltelli, una stufa elettrica o un blocco di ghiaccio, in realtà non faceva altro che produrre splendidi segni visivi.”, dichiarò Richard Demarco, mecenate dell’arte performativa, a proposito dei suoi gesti, dotati di una capacità indiscutibile di penetrare l’immaginario collettivo (Quando Marina Abramovich morirà, Johan & Levi, 2014, pag 93). Lavori come Freeing the Voice (1975), l’angosciante Thomas Lips (1975), The Onion (1995) sono un tentativo di desoggettivazione attraverso il sé, un’aporia che non troverà mai soluzione, ma percorsi da una elettricità, una forza destabilizzante che nasce da un’urgenza personale in grado di farsi grido universale. Abramović è un’artista che ha saputo distillare la sua personale narrativa del corpo, arrivando all’assolutezza di The Artist is present, opera per certi versi scioccante nella sua capacità di far deflagrare tutta la forza del reale, riducendo ai minimi termini le componenti della messa in scena.

Ingombrante, talvolta eccessiva, ambiziosa, ma anche candida, carismatica e profondamente umana, Abramović è la propria opera d’arte, l’evoluzione contemporanea della soggettività egotica ottocentesca. Se dovessimo indicare un ingrediente solo in tutta questa lunga parabola, un elemento in cui racchiudere il segreto del suo successo, forse potremmo cercarlo nello spazio vuoto tra una supplica d’amore, una richiesta incessante inviata allo spettatore, reiterata in ogni performance – guardami, perché soloattraverso il tuo sguardo io esisto– e il candore temerario di chi non ha paura di giocarsi tutto, anche la vita, per quello sguardo. In fondo, una storia molto romantica, che non ha bisogno di essere rimessa in scena. Vive già nella nostra memoria.

Dal Manifesto della vita dell’artista:

L’artista non dovrebbe mentire

a se stesso

o ad altri

L’artista non dovrebbe rubare

idee altrui

L’artista non dovrebbe scendere

a compromessi

con se stesso o

per il mercato dell’arte

L’artista non dovrebbe uccidere

un altro uomo

L’artista non dovrebbe fare

di se stesso un idolo

L’artista non dovrebbe fare

di se stesso un idolo

L’artista non dovrebbe fare

di se stesso un idolo

![]()

Per saperne di più:

Peggy Phelan, Unmarked: The Politics of Performance, Routledge, 1993

Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Piccola Biblioteca Einaudi, 2000

Lea Vergine, Body Art e storie simili. Il corpo come linguaggio, Skira, 2000

Tracy Warr, Amelia Jones, The Artist’s Body, Phaidon, 2000

Jean-Luc Nancy, Indizi sul corpo, Ananke, 2009

RoseLee Goldberg, Performance Art: From Futurism to the present, 2011, Thames & Hudson

![Ryoichi Kurokawa, dalla serie “renature::bc-class” renature::insecta #1 [prototype], (2015). Scultura (Sinterizzazione laser, poliammide, rivestimento metallico) 174 x 170 x 166 mm, © L’artista. Courtesy Espacio Fundación Telefónica Lima.](http://www.doppiozero.com/sites/default/files/styles/nodo767x/public/18_ryoichi_kurokawa_renature_insecta_1_prototype_2015.jpg?itok=bwxTrOOm)

![Ryoichi Kurokawa, dalla serie “renature::bc-class” renature::insecta #1 [prototype], (2015). Scultura (Sinterizzazione laser, poliammide, rivestimento metallico) 174 x 170 x 166 mm, © L’artista. Courtesy Espacio Fundación Telefónica Lima.](http://www.doppiozero.com//sites/default/files/styles/nodo767x/public/18_ryoichi_kurokawa_renature_insecta_1_prototype_2015.jpg?itok=bwxTrOOm)