Di che cosa hanno bisogno gli artisti oggi? Cosa abbiamo bisogno di costruire noi tutti, come individui e come società? Per provare a rispondere a queste domande possiamo rintracciare alcuni indizi raccolti nella mostra La vita materiale. Otto stanze, otto storie, in corso presso le sale di Palazzo Leone da Mosto, prezioso edificio quattrocentesco nel centro di Reggio Emilia.

È da un dialogo ideale con Jean Dubuffet. L'arte in gioco. Materia e spirito, 1943-1985, ospitata presso Palazzo Magnani di Reggio Emilia che prende il via l’esposizione a cura di Marina Dacci. Per l’occasione, le artiste Chiara Camoni, Alice Cattaneo, Elena El Asmar, Serena Fineschi, Ludovica Gioscia, Loredana Longo, Claudia Losi e Sabrina Mezzaqui sono state chiamate a realizzare degli “habitat” nei quali mettere a nudo la relazione tra arte e vita personale, focalizzando l’indagine sul sé attraverso proposte formali che esibiscono il proprio processo costitutivo.

Otto stanze ma soprattutto otto habitat, perché il punto di partenza è ricreare – prendendo a prestito una definizione della biologia – le condizioni ambientali in cui un essere vivente trova una condizione favorevole al proprio sviluppo. Non siamo al cospetto di una collettiva consueta: non c’è un contenitore da riempire, né una tesi programmatica da illustrare; qui la piattaforma è altra, è un tavolo sgombro attorno al quale si sono sedute artiste differenti per storia, linguaggi, provenienza, poetica, che hanno preso parte a un’operazione nella quale si è data cittadinanza a ogni singola identità, ognuna delle quali ha concorso alla realizzazione di un edificio labirintico, in cui riannodare il filo di un fare artistico che si dispiega come pratica unitaria tra la dimensione privata del vivere e il riflesso che questa proietta sulla vita pubblica, in quella dimensione collettiva in cui si trova ad agire l’opera d’arte, una volta generata.

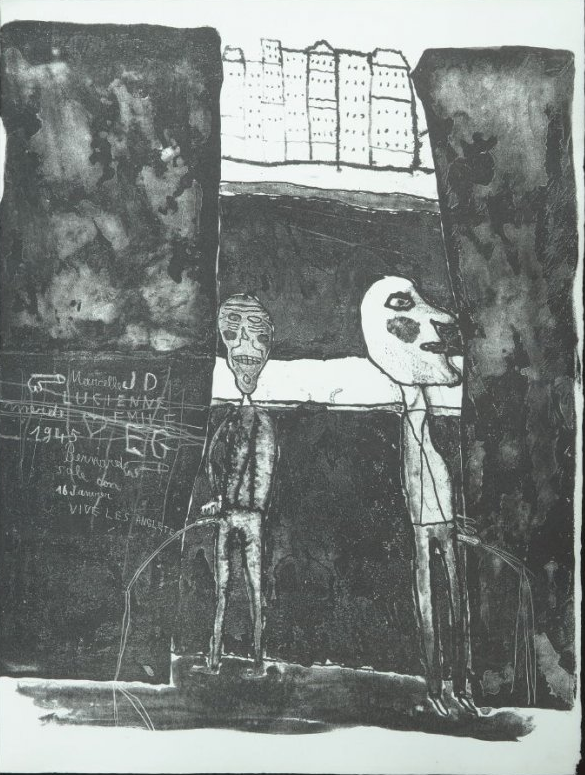

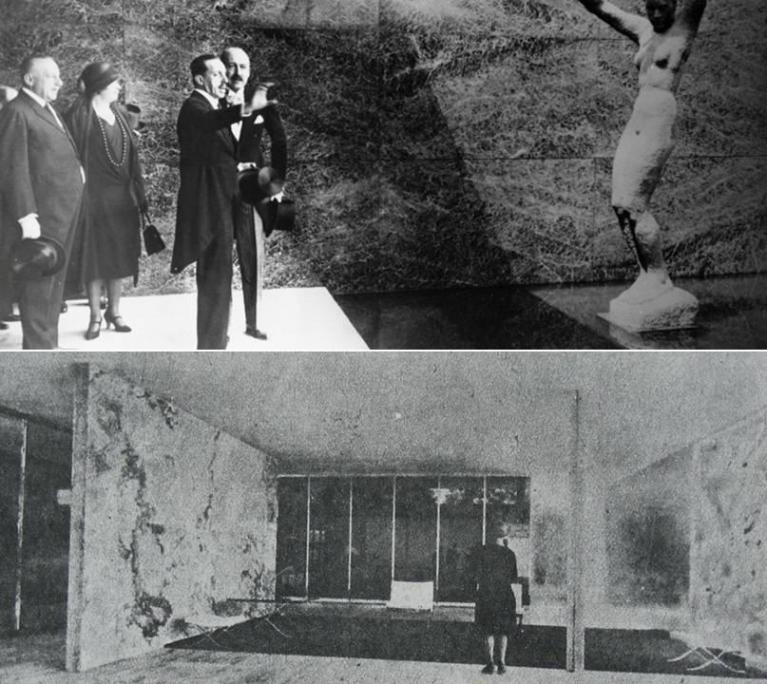

Ph Claudia Losi.

Via via che ci si addentra nel percorso espositivo, la dissonanza iniziale che coglie lo spettatore, che si confronta con mondi apparentemente privi di continuità, lascia spazio alla rivelazione di legami imprevedibili e più solidi. Ogni stanza apre a un territorio più vasto, nel tentativo di fotografare il macrocosmo dell’artista, e ogni stanza “sconfina” nell’altra, in un dialogo ininterrotto che stratifica la mostra; non si tratta di semplici installazioni, quanto piuttosto della condensazione di modus operandi, una via per approcciare la complessità della ricerca al di là della singola opera. Dacci, refrattaria alle logiche curatoriali precostituite, sceglie un approccio laterale, muovendo dall’assunto di pratiche che trovano un terreno comune nel ruolo dell’homo faber, nel ricorso a tecniche apparentate al mondo dell’artigianato, nell’impiego di materiali per lo più di recupero, o comunque di provenienza umile, marginale, sempre residuale. Il cardine della mostra è quindi la verifica di senso di un’operazione, una proposta più che un’asserzione, l’invito ad abbracciare una prospettiva dove il basso e l’orizzontale si sostituiscono all’elevato, al fine di riportare gli oggetti nel mondo, utilizzando il registro del declassamento per permettere alla forma di ricostruirsi e risignificarsi partendo da sé. Un processo che avviene in parallelo anche nell’io dell’artista, che si configura a partire dalla demolizione di una identità data, socialmente determinata e precostituita, e si ricostruisce in un individuo che agisce perseguendo una logica alternativa, in continuo divenire.

In questo territorio trova giustificazione il ricorso a registri linguistici e generi narrativi come l’ironico, il giocoso, il fantastico, il diario, lo stream of consciousness, che tendono a non essere mai dimostrativi (evitando quell’“alto”, cui si accennava prima), ma portatori di un grado di difetto, contaminati dalla presenza di germi di vita materiale che, come batteri, abitano il corpo delle opere. Proprio come avviene in molte pratiche craft, dall’arte della tessitura dei tappeti a certi tipi di ceramica, il difetto costituisce un segno che impreziosisce il manufatto, donandogli unicità e collocandolo in una dimensione temporale differente: l’imperfezione denota un accidente, un evento accaduto e che si ripete ogni qual volta il segno si presenta dinanzi agli occhi dello spettatore; grazie alla sua evidenza agisce come un memorandum, un taccuino in forma di segno, l’infinitesima porzione di una storia più grande. L’accettazione dell’errore diventa allora uno snodo cruciale: la smagliatura, lo sbavo, la cosa che si spezza, l’accidente, il non finito propongono un alfabeto nuovo per i tempi correnti, una confutazione delle logiche prestazionali a favore di un’esperienza che apra uno “spazio di immaginazione” (rimando qui a un approfondimento sul tema della compassione di Anna Stefi), che ci conduca verso l’incontro con l’altro.

Nell’antologia di tecniche differenti che si dispiegano in mostra – il ritaglio, la tessitura, il disegno, la scultura del metallo, la modellazione, la pittura, la stampa, il collage, il tachisme (si potrebbe continuare a lungo, seguendo il piacere della vertigine tassonomica), l’esercizio dell’attenzione investe le singole pratiche della artiste, ne illumina il fare e le avvicina. Esiste una forma di comprensione che si attua solo attraverso il lavoro manuale, un apprendimento in divenire guidato dalle mani, come indicano le opere che compongono il complesso espositivo, e che riafferma l’idea di “tecnica considerata non come procedimento svincolato dal pensiero, bensì come questione culturale” (Richard Sennett, L’uomo artigiano, Feltrinelli, 2008). La cosiddetta “embodied knowledge” o “abilità, quella capacità pratica ottenuta con l'esercizio” (ibidem) qui riafferma la propria centralità all’interno della costruzione di un pensiero che si apra al mondo, un agire investito da un “rivolgere l’animo a”, per recuperarne la radice etimologica del lemma. Attenzione intesa come permeabilità del soggetto stesso all’oggetto, qualcosa di paragonabile a una forma di meditazione, a uno svuotamento di sé per ritornare a sé, recuperando le riflessioni di Simone Weil. Benché al di fuori di un orizzonte spirituale, il sé trova legittimazione in qualità di strumento di indagine, si fa soglia da attraversare, per un movimento oscillante, di andata e ritorno, per portare alla luce una verità non assoluta, non metafisica, ma calata nella finitezza del mondo.

Tornando alle domande iniziali, tra le risposte possibili ce n’è una che sembra emergere dalle ricerche raccolte nella mostra, ed è la necessità di tornare a fare comunità. Il sistema dell’arte soffre, come altri macrosistemi sociali, di un solipsismo che molti segnali sembrano voler confutare. L’affermazione di forme relazionali, il desiderio di sviluppare realtà collaborative e format aperti, la crescita del terzo settore sono sintomi di un bisogno evidente di ricostruire un tessuto sociale sfilacciato che riverbera nell’attività degli artisti. In questa prospettiva, il rientro sulla scena pubblica e politica dei movimenti delle donne segna un passaggio storico importante, portando in primo piano un patrimonio di sapere e di posture che a lungo è stato considerato irrilevante rispetto alla costruzione di un orizzonte sociale. Oggi questo patrimonio si offre come possibile alternativa a scenari consunti, offrendo strumenti di intervento sul reale in grado di offrire un concreto cambio di paradigma rispetto alle strutture consolidate delle società del cosiddetto realismo capitalista. Se l’arte ha la capacità di anticipare e riverberare ciò che accade nel mondo, l’invito che le artiste rivolgono allo spettatore è quello di stare nelle “cose basse” e da esso partire alla scoperta di un potenziale totalmente trascurato ma gravido di opportunità. Per fare ciò, si impone la necessità di uno sforzo visivo e l’acquisizione di un approccio fattuale: bisogna organizzare il tavolo di lavoro, scegliere con cura i materiali, sottoporre il progetto a costante verifica nel suo farsi, annotare gli errori, proseguire. Poi, ricominciare. Si tratta di abbracciare un metodo e la mostra ha il pregio di offrire allo spettatore non solo un prodotto formale quanto la messa in luce di un processo che ha valore in sé. Ecco quindi perché la rinuncia al testo critico per realizzare un non-catalogo, un diario edito da Gli Ori nel quale ogni artista ha trovato lo spazio per consegnare le proprie riflessioni libere sul tema arte-vita.

Se vogliamo infine rinvenire un’intenzione nella mostra, è quella di confutare un approccio distratto allo sguardo, il rifiuto di una sciatteria nella relazione tra spettatore e artista, il desiderio di mettere in atto una strategia finalizzata a un’ecologia dell’attenzione. Dove solitamente allo spettatore viene somministrata una proposta predefinita, dominata da una lettura univoca, qui esso viene incoraggiato a perdersi, a rinvenire percorsi, tracce, passaggi segreti e consonanze, a farsi sorprendere da idiomi differenti che trovano il modo di comunicare tra loro.

Attraverso la messa in evidenza di tutte quelle pratiche che, recuperando una dimensione tecnica attinente alla materia e alla cultura manuale, la investono oggi di un nuovo senso, superando sia il fine esclusivamente produttivo del lavoro meccanico (quello dell’animal laborans), sia la dimensione essenzialmente funzionale dell’artigianato nell’unicità dell’operazione artistica, assistiamo alla costruzione di un pensiero relazionale guidato dalla mano, da quella mano che è “finestra della mente”, come indicato da Kant, che ci consente di applicare uno “sguardo aptico” sulle cose.

Qui di seguito, otto brevi note relative alle stanze in mostra, in ordine sparso e non gerarchico.

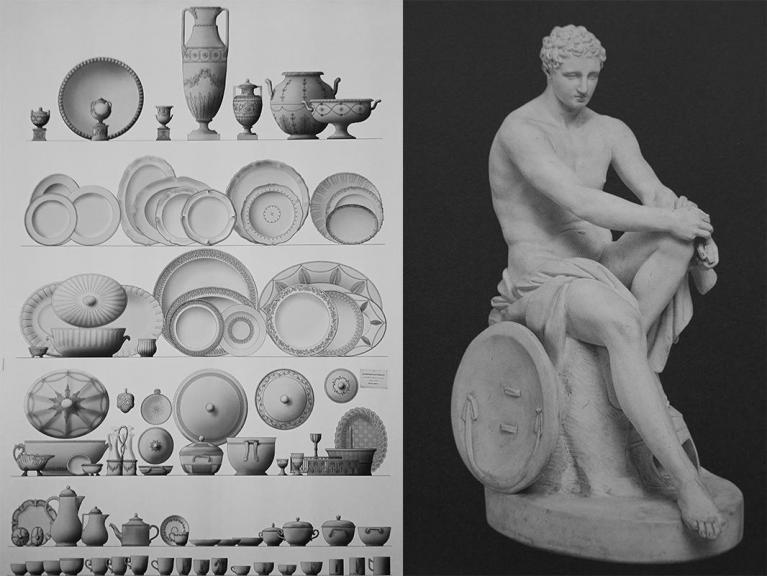

Ph Sabrina Mezzaqui.

Sabrina Mezzaqui | disciplina dell’attenzione

Al centro della stanza si staglia un albero da cui pendono centinaia di fiori realizzati a mano: sono cinquecento disegni, ognuno ritagliato e intelaiato, accompagnati da un video senza sonoro. L’opera si intitola Fare fiori (2017) ed è stata realizzata da Mezzaqui raccogliendo i disegni prodotti dalla madre e dandogli una seconda vita. I fiori appesi ai rami dell’albero si muovono al passaggio degli spettatori, si dischiudono a una vita delicata e tenace che si manifesta attraverso il segno ripetuto della mano che reitera un modello, parlano di relazioni umane e di sentimenti potenti, come le memorie comuni, la caducità del tempo, i legami familiari. Una mano che è anche quella di Mezzaqui, che copia come un’amanuense su un quaderno ricamato i passi di Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf (Nella stanza [V.W.], 2012) e ritaglia le parole nivee, sospese, di Simone Weil (Disciplina dell’attenzione [S.W.], 2016), e poi sparge petali di carta rossa che sembrano essere stati soffiati dal vento fuori dalle pagine di uno dei suoi quaderni (Appunti per piccola autobiografia del rosso, 2018). Le parole, nel lavoro di Mezzaqui, radicano, germogliano nella vita quotidiana, si fanno trama vegetale, si innalzano come alberi, si dischiudono come fiori e si protendono come foglie, escono ed entrano dalle pagine di carta, costruiscono una fitta relazione tra letteratura e pratica quotidiana, tra lavoro manuale e intellettuale, tra mondo interiore e esteriore. Il libro, elemento simbolico attorno al quale ruota tutta la sua ricerca, è oggetto doppiamente prezioso, nel suo essere contenitore e strumento attraverso il quale acquisire il sapere, sia come manufatto frutto di specifica sapienza artigianale.

Ph Chiara Camoni.

Chiara Camoni | gli immediati dintorni

Come di fronte a delle rovine, come uno scavo, le fondamenta dell’edificio immaginato da Chiara Camoni segnano una planimetria di un non-abitare, dove materiali di scarto dell’industria marmifera, recuperati dal letto di un fiume che scorre in Versilia, tornano ad avere un ruolo. Pietre lavorate dall’uomo, poi gettate, poi di nuovo lavorate dal fiume, che le leviga e le restituisce come nuove forme re-naturalizzate. Sulle pareti, sete impalpabili appese che si animano al passaggio dei visitatori: sono i Senza titolo – Untitled (Winter e Autumn, 2017), stampe vegetali su seta, sorta di sindoni su cui rimane impressa la traccia di fantasmi, spiriti della natura impressi attraverso un processo altamente casuale di stampa attraverso foglie morte e residui vegetali recuperati nel giardino della casa dell’artista. L’evento effimero e non pienamente controllabile si sposa con la relazione con il paesaggio naturale e con l’altro, in una forma di reciproco riconoscimento: lo sguardo diventa empatico e l’atto diviene forma della scoperta. Coltivare la prensione, la capacità della mano di afferrare, un fenomeno che comporta la formulazione del pensiero prima che il tatto comunichi al cervello l’acquisizione dei dati sensoriali; affidarsi alle dita per giungere alle soluzioni; prendersi cura di ogni singolo elemento scultoreo e collocarlo in una dimensione temporale che scaturisce dal paesaggio che l’opera e l’ambiente definiscono, stare nel flusso della vita materiale, del quotidiano, lasciando che il momento della creazione si manifesti e assecondarlo, seguendo il corso della necessità e il ritmo antico, misterioso di ciò che è.

Ph Loredana Longo.

Loredana Longo | float like a butterfly, sting like a bee

Nella sua elegia della distruzione, Longo costruisce un teatro-palestra, dove feticizza l’estetica militare per poi irriderla e demolirla, contemplandone il crollo. Un sacco da boxe, realizzato in ceramica, campeggia al centro della scena: nel video della perfomance Golden Heel (2018), Longo lo utilizza come un sacco da allenamento vero, prendendolo a pugni per poi trafiggerlo con una scarpa da donna dorata, con il tacco a stiletto. Sul fondo della stanza, un drappo nero in lurex – lo stesso materiale degli accappatoio dei boxeur – copre le finestre e inquadra una quinta: su di esso è ricamato il celebre motto di Muhammad Ali Float like a butterfly sting like a bee, che dà il titolo alla stanza; sulla sinistra campeggia Fist (2017), un’infilata di pugni di ceramica dolce inseriti su una rastrelliera, modellati sulla mano dell’artista e poi fatti esplodere; sul lato opposto Tirapugni&champagne (2017) un gioiello su cui sono incastonate le schegge di vetro di una bottiglia di champagne infilato in un blocco di cemento.

La fascinazione per la distruzione si sposa nell’habitat di Longo con l’evocazione di un immaginario virile, tutto orientato alla forza e al controllo. I parafernalia tipici dei regimi dittatoriali e l’immaginario muscolare della palestra si fondono per essere poi demoliti: Longo non ha un fine vendicativo, non cerca una catarsi femminista quanto la celebrazione dell’energia che si libera nel momento del collasso, quando la materia tracolla attraverso un’azione dirompente. C’è una sorta di follia controllata nella volontà di utilizzare la violenza e disinnescarne il potenziale negativo appropriandosi della sua energia, un desiderio demiurgico di rifondazione del mondo che rimanda agli archetipi del caos appartenenti al mito e insegue la possibilità di una trasmutazione continua della materia, delle cose e del pensiero, anche quando questo implica la perdita o la sparizione dell’opera d’arte, a favore di un lascito immateriale, un’idea potente, più forte della materia.

Ph Alice Cattaneo.

Alice Cattaneo | unico raccogliersi dell’ombra nella valle

Nell’universo di Alice Cattaneo il caos è strettamente sorvegliato. Cattaneo entra nello spazio e ragiona sui vuoti, calcola il ritmo della stanza affrescata, apprende gli interstizi e porta alla presenza le sue composizioni scultoree. Annota dettagli apparentemente irrilevanti, instaura relazioni di ascolto profondo dell’ambiente, crea nuovi spazi dentro gli spazi (Il lavoro tra i lavori, 2018). A Palazzo da Mosto la stanza affrescata riverbera negli elementi realizzati in vetro pieno di Murano, un solido che ha una consistenza allo sguardo di scioglievolezza, si riflette nei metalli e nelle ceramiche, si tende sui fili di cotone degli Untitled (2017). Le antinomie trovano un equilibrio momentaneo, e sempre il lavoro di Cattaneo sembra a un passo dal fallimento. La sua ricerca segnata dalla contraddizione la conduce su un crinale, in una continua battaglia contro la scultura: forzarne i limiti, accostare materiali non affini, tradire il rigore geometrico e l’esattezza della composizione sono tappe di un processo di verifica della tenuta del linguaggio che non permette sconti, eppure si concede una sottile ironia, indugia nell’effimero e si cimenta nell’edificazione di strutture “inutili”. La semplicità dei materiali viene sublimata in composizioni ritmiche, che si collocano in uno stato di transitorietà, in una perenne tensione tra la condizione della materia e un possibile accadimento che trasforma gli assemblaggi in monumenti all’incertezza.

Ph Serena Fineschi.

Serena Fineschi | del sublime difetto

Tutto è pittura. In questa stanza, dove non c’è neanche un dipinto in senso stretto, tutto parla di pittura. Il primo indizio è rappresentato dai due volumi posati a terra, dedicati a Duccio di Boninsegna e Ambrogio Lorenzetti, due numi tutelari per l’artista, e un cioccolatino poggiato sopra, una “nota” che richiama un lavoro in cui Fineschi omaggia la grande pittura senese realizzando tele dal sapore suprematista. Un appunto che rimanda alle origini, all’orizzonte visivo della sua formazione e alla sua attuale ricerca.

C’è qualcosa di sorprendente nella capacità di controllo di Fineschi, artista in grado di maltrattare i materiali e ottenere in cambio delle opere di grande equilibrio formale, nelle quali la dimensione lirica e l’utilizzo spregiudicato di materiali residuali convivono in un miracoloso equilibrio dinamico. Ne sono un esempio la carta abrasa e violentata di Landscape (L'Empire des Lumières, 2013-2018), maltrattata eppure così composta, con le trasparenze dovute all’usura che quasi sembrano velature di grafite o macchie di colore; il dittico Storm, 1, 2, (The Final Match), Trash Series, (2018), realizzato prendendo letteralmente a pallonate la tela fino a ottenere, quasi per una beffa, una sorta di cielo nebuloso, o in Sotto il cielo di Seurat (Gli Amanti), Trash Series, sempre del 2018, dove una “stellata” di chewing gum appiccicati al soffitto – che rimanda il pointillisme del maestro francese – sovrasta una vecchia coperta di lana, oggetto legato alla storia familiare dell’artista, sui cui è sparpagliata una manciata di caramelle leccate. Frammenti di vissuto personale, istanti inafferrabili, oggetti comuni concorrono a una messa in discussione dello stato delle cose, alimentando l’ansia di rivelare ciò che sta dietro al velo delle apparenze, la sostanza inafferrabile del tempo che scorre e del nostro abitarlo.

Il chewing gum di About Decadence – approximate taxonomy –, Trash Series, 2018, metafora di un’esperienza di consumo senza assimilazione, paradigma consumistico, diventa un orizzonte, si fa paesaggio della memoria (una memoria in continua mutazione come la materia, condannata all’impermanenza) riempiendo la stanza di un profumo che riporta subito all’infanzia. Ed è alla dimensione dell’infanzia che fanno capo la rabbia e la poesia che abitano i lavori di Fineschi, che si accanisce sfinendo i materiali, che le restituiscono una bellezza quasi insensata, come a dimostrare una saggezza superiore, un sapere delle cose che si manifesta quasi come consolazione, come una grazia che – se gli dei non fossero morti molto tempo fa – potremmo dire divina.

Ph Claudia Losi.

Claudia Losi | quel che dice la mia forma

Il mondo di Claudia Losi è multidisciplinare e affetto da una curiosità enciclopedica. Il suo sguardo è rivolto a territori come le scienze naturali, la biologia, l’antropologia, il suo agire essenzialmente un atto di tessitura, volto a riunire frammenti da cui far scaturire storie collegate l’una all’altra, che si dispiegano come onde nel corso degli anni (si pensi al Balena Project, opera proteiforme sviluppatasi nell’arco di oltre un decennio). Il rapporto con il cucire, pratica ancestrale del femminile, è nel suo lavoro sia reale che simbolico: tessere e raccontare sono saldamente unite, le mitologie che giungono prima della storia, le favole e i testi sacri ce ne rammentano il magistero. Il tessuto e la parola si uniscono per esempio nel maestoso What my Shape Says – Cosa dice la mia forma (2016) che accoglie i visitatori sopra lo scalone di ingresso: una struttura dove strisce di tela dai diversi toni dell’incarnato riportano i messaggi scritti da centinaia di donne sul tema del corpo, così da comporre una enorme “medusa”, in grado di proteggere e accogliere lo spettatore.

Sui tavoli da lavoro presenti nella stanza, trovano collocazione disegni figurativi (inusuali per Losi) sul tema della conchiglia, rappresentata nella sua cruda evidenza organico-genitale (Shells, 2018), lastre di marmo con incise delle farfalle e Beating Wings_Making Words, 2014-2017, video installazione anch’essa dedicata alle farfalle. Specularmente, sono disposti i disegni realizzati da dieci madri con i loro bambini, coinvolte in un progetto di assistenza sociale dedicato a famiglie fragili, nato come prosecuzione di What my Shape Says – Cosa dice la mia forma chiamate a rappresentare i loro corpi: disegni quasi elementari, la cui essenzialità appare sotto una veste dolorosamente nuova alla luce della relazione di un’assistente sociale di cui viene riportato uno stralcio. Forme di case, forme di corpi quasi sempre socialmente inadeguati, mentre la natura essere più assennata; gusci, zavorre, protezioni, armature, bozzoli, conchiglie, la morfologia del femminile e il tentativo di comprendere la ratio profonda inscritta nella forma.

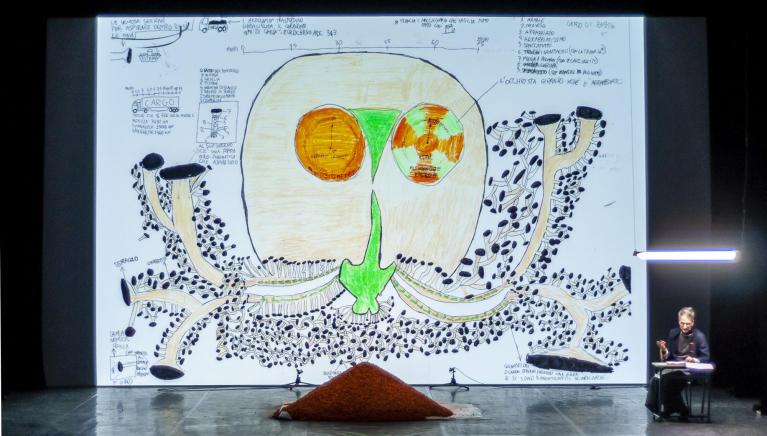

Ph Ludovica Gioscia.

Ludovica Gioscia | psychic residue

La psichedelia di Gioscia travolge lo spettatore e lo proietta in uno spazio che segue regole proprie, dai molteplici piani temporali e dalle infinite stratificazioni. Lavorando sulle superfici, Gioscia accumula, sovrappone e fa coesistere elementi disparati, creando un multiverso in cui gli elementi coesistono e sono in costante trasformazione.

La stanza si apre sulla riproduzione del “muro magico” appartenente al suo studio (Magic Wall, 2018), sorta di notebook gigante su cui dipingere e annotare, in cui sono inseriti altri pezzi (come Temporal Tablet 4 e Trafamaldore Dust) e vera e propria opera aperta; appesi a binari scorrevoli ci sono due serie di lavori: i “portali” (The Portals), membrane di tessuto attraverso cui varcare le dimensioni spazio temporali e i camici da scienziato pazzo (Mad Lab Coats), lavori indossabili che si ricollegano alla storia familiare dell’artista e all’interesse verso la fisica intesa come scienza immaginifica, sperimentale e giocosa, eredità familiare rielaborata all’interno della sua ricerca; in fondo alla stanza è collocata Telepathic Landscape (2018), una pedana composta da strati di oggetti e materiali difformi, che spaziano tra i nastri analogici delle sedute spiritiche di famiglia e forme di cartapesta, ritagli di giornale, cosmetici, avanzi, tessuti, oggetti d’affezione che concorrono a comporre una “mappa telepatica”. L’apparente anarchia che governa il mondo lisergico di Gioscia sottende un approccio colto e analitico alla fenomenologia degli oggetti, nonché le loro implicazioni sociologiche. È una ostensione di residui psichici quella messa in scena, la presa d’atto di un flusso di coscienza che lascia l’intimità dell’io per abitare il mondo, anzi per infestarlo come presenza pervasiva, le cui tracce non possono essere cancellate ma solo accumulate, una sull’altra, affastellando il nostro spazio mentale, saturato di memorie private ed estranee, amplificate attraverso i media digitali. Un mondo dove la consequenza temporale è saltata e passato, presente e futuro si influenzano e si modificano reciprocamente, dove ci ritroviamo inchiodati all’impossibilità di dimenticare come tanti Ireneo Funes borgesiani, soffocati dail’infinità di dati che il favoloso mondo industriale prima e digitale poi ha raccolto e ci rovescia addosso, oggi e per ogni giorno a venire.

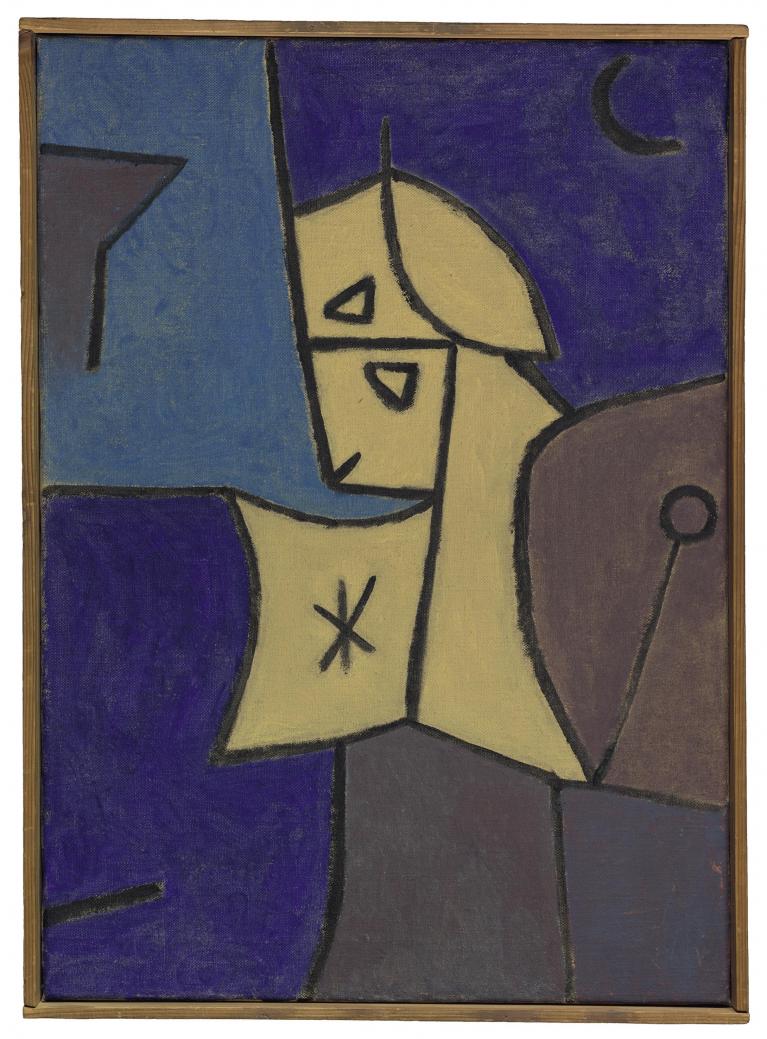

Elena El Asmar | l’esercizio del lontano

Per una strana associazione di idee, il lavoro di Elena El Asmar riporta alla mente le visioni filmiche di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi. Lavori lontanissimi, eppure una specifica qualità di nostalgia come movimento di deriva emerge sia dalle archeologie cinematografiche del duo, sia nei miraggi di El Asmar. Deriva da intendersi come letterale trascinamento di un corpo immerso in un liquido, visioni che illudono, che si appalesano, poi si rivelano sempre dalla doppia natura, instabili. Uno slancio verticale le anima e le spinge verso l’alto, come se l’intento dell’artista fosse essenzialmente architettonico: edificare un palazzo mentale dove trovare dimora, ammirare una città immaginaria che si staglia in un orizzonte domestico e tende verso un altrove mitico (che trova origine nei ricordi di una duplice appartenenza culturale in L’esercizio del lontano, 2010-2018), trasformare in un talismano personale la sagoma di un palazzo mediorientale ricavato da qualcosa di minimo come gli adesivi per la nail art e applicarlo su una vetrata per giocare con i piani di realtà (Vedute d’insieme, 2012-2018); comporre un velario con migliaia di palette di plastica per il caffè, una cosa fatta di niente eppure così formalmente ineccepibile da imporsi e risuonare con l’architettura del palazzo (Vespertine, 2006-2018, visibile sopra uno dei due ingressi della mostra). Poetica del piccolo, di ciò che resta, cartografie di un altrove che si rivela inconoscibile eppure familiare, come in Arioso Operoso (2018), dipinto su raso di cotone nero, opera pittorica dove il nascondimento della materia originale attraverso una lavorazione che rimanda quasi alla scrittura automatica conduce alla rivelazione di un paesaggio misterioso, una rêverie in cui gli oggetti perdono parte di sé per acquisire nuove narrazioni, identità ibride, stati temporali e geografici indeterminabili.