I quasi duecento dipinti che ci ha lasciato Tetsuya Ishida, pittore giapponese morto nel 2005 a soli 31 anni, ritraggono persone che hanno in comune lo stesso identico volto. Il modello originario e di gran lunga più ricorrente è un giovane uomo o ragazzo dai capelli corti, l’espressione malinconica e lo sguardo trasognato, ma i soggetti raffigurati includono anche altri uomini, donne, anziani e bambini che condividono le medesime caratteristiche. «All’inizio era un autoritratto» annotava nel 1999 Ishida sul suo taccuino. «Volevo provare a fare di me stesso – del mio sé debole, patetico e ansioso – qualcosa di buffo, di cui si potesse ridere. […] Allargai poi la prospettiva ai consumatori, agli abitanti della città, ai lavoratori e a tutti i giapponesi.»

Come indica il nome Komon, il protagonista di un racconto di Kōbō Abe intitolato “Dendrocacalia” (1950) è l’uomo comune, o in altre parole un personaggio privo di una reale individualità, nel quale si riflettono i problemi e le contraddizioni di un intero corpo sociale. È esattamente come il sasso sul ciglio della strada che lui stesso calcia all’inizio della storia – «un sasso qualsiasi, insignificante» –, sperimentando poi la prima premonizione degli avvenimenti successivi: «Un comportamento del tutto naturale gli parve, d’un tratto, bizzarro». Il dettaglio chiarifica un modo di procedere tipico dell’opera di Abe, ed è presente in una delle storie che meglio denotano il suo talento nella descrizione iper-realistica di situazioni surreali, a cominciare dalla memorabile trasformazione in pianta in cui culmina la vicenda del protagonista.

Diversi tubi strisciavano lungo la serra dividendola in comparti. Komon venne condotto in un angolo; il direttore e il giardiniere lo presero di peso da entrambi i lati e lo piantarono in un grande vaso. Non aveva più la forza di opporre resistenza. Intanto iniziava ad albeggiare. L’umidità si accumulava pesante sui vetri, il vapore colava gocciolando come cera. Dietro di lui stava prostrata una rara pianta tropicale che frusciava come un ventilatore ad ogni suo movimento.

«È pronto signor Dendrocacalia?»

Komon annuì con un debole cenno del capo.

Chiuse gli occhi e alzò le mani, acquietato, verso il sole non ancora sorto.

Poi scomparve e al suo posto rimase un albero non bello, con le foglie simili ai petali di un crisantemo.

«Me la aspettavo più bella, non è un granché!», pensò il nuovo giardiniere.

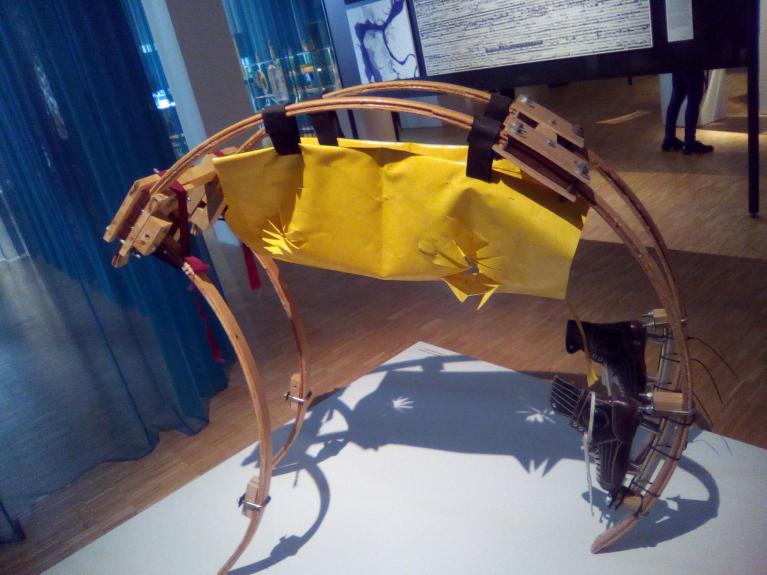

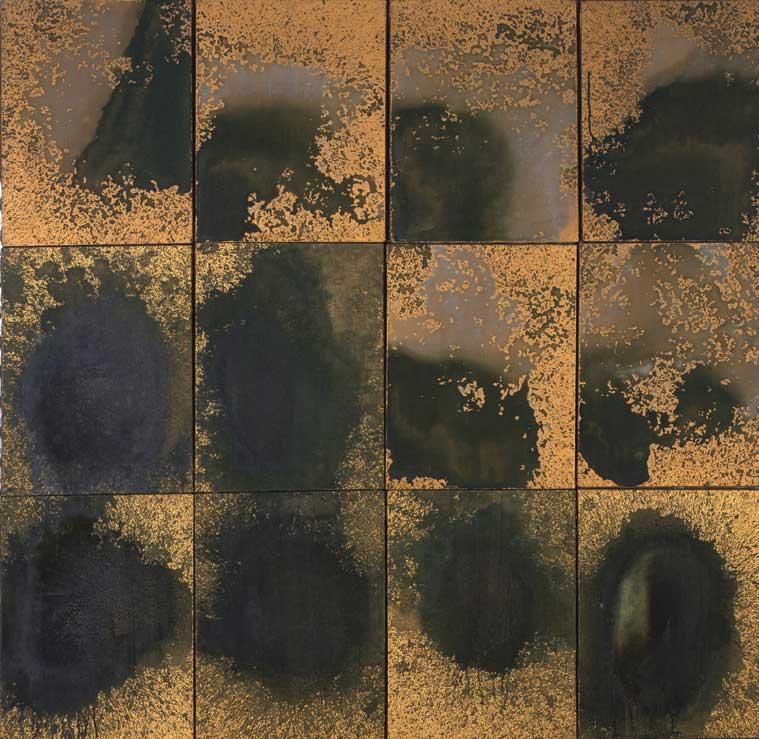

Can’t Fly Anymore (1996).

Il tema della metamorfosi inquietante, di primaria importanza sia nella narrativa di Kōbō Abe che nei dipinti di Tetsuya Ishida, si sviluppa in entrambi i casi a partire da una riflessione sulle alienanti condizioni di vita contemporanee. L’uomo-macchina che compare in molti dipinti di Ishida è l’individuo isolato come milioni di altri suoi simili all’interno di città sempre più grandi e spersonalizzanti, o il comune impiegato oppresso dalla burocrazia e dall’inarrestabile processo di automazione del lavoro, ed è soggetto a una reificazione più o meno invasiva che l’ha tramutato in uno strano ibrido meccanico dotato di un volto. È quasi sempre immobile e costretto in spazi angusti come un prigioniero, e nelle rare situazioni che implicano un tentativo di fuga la sua impotenza emerge con accenti addirittura patetici, come quando in un dipinto lo vediamo correre sul rullo di una catena di montaggio, o in un altro, dal titolo Can’t Fly Anymore (1996), mentre mima il volo all’interno di un modellino di aereo che ha tutta l’aria di essere l’attrazione di un vecchio e anacronistico parco a tema.

Rispetto all’imprescindibile modello kafkiano, le numerose metamorfosi presenti nei racconti giovanili di Abe colpiscono soprattutto per la netta predominanza del regno inorganico su quello animale. Un uomo in preda alla disperazione per l’impossibilità di trovare una casa si trasforma in un bozzolo (Il bozzolo rosso, 1950); una donna risucchiata dagli ingranaggi dell’arcolaio viene ridotta a un filo di lana (La vita di un poeta, 1951); un padre diventa un bastone (Il bastone, 1955); e così via. In un bel saggio di Gianluca Coci queste metamorfosi sono ricondotte al tema della standardizzazione dell’individuo nel mondo industrializzato, accostate a un’osservazione di Marx che risulta illuminante: «L’operaio ripone la sua vita nell’oggetto, d’ora in poi la sua vita non appartiene più a lui, ma all’oggetto». Nel racconto L’inondazione (1950), del resto, Abe aveva immaginato perfino una surreale allegoria della rivoluzione proletaria, descrivendo la metamorfosi collettiva degli operai che di colpo cominciano a liquefarsi e a provocare una serie di catastrofiche conseguenze.

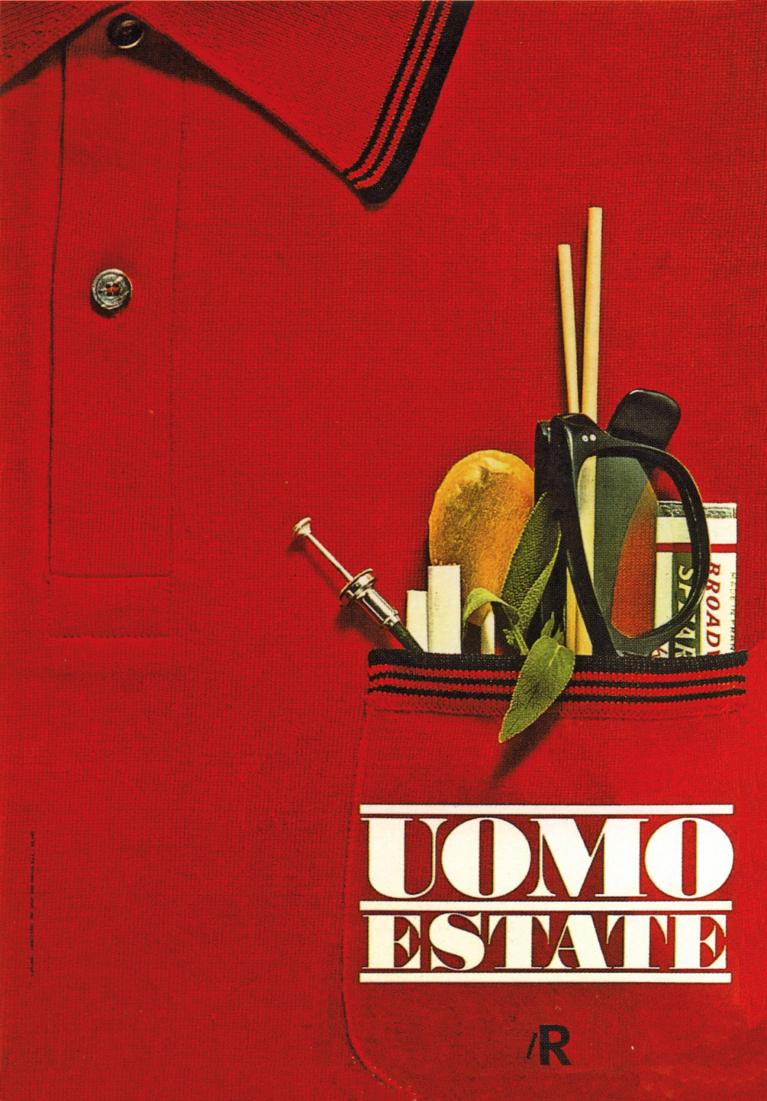

Recalled (1998).

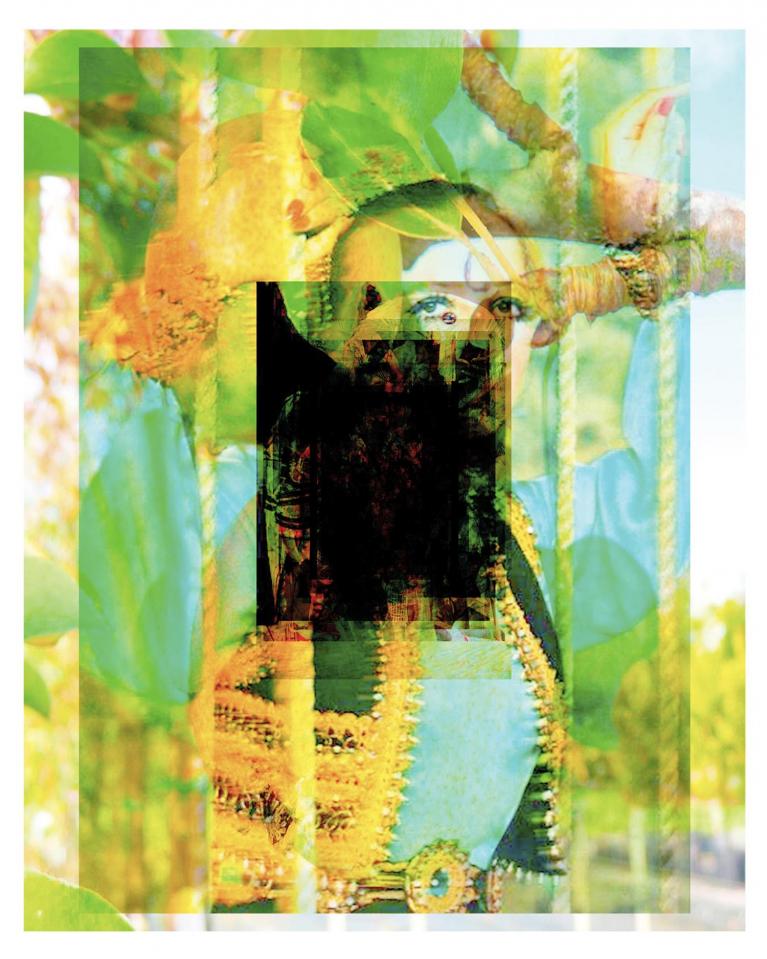

La lettura sociale corrisponde al livello di fruizione più immediato dei dipinti di Ishida, ma è spesso inadeguata per descrivere la loro singolare bellezza. In soli dieci anni di attività, dal 1995 al 2004, Ishida non si limitò ad affinare una tecnica stilistica già stupefacente, ma continuò a rielaborare un repertorio di motivi che pur mantenendo una grande coerenza interna divenne via via più ampio e complesso. Le figure della metamorfosi includevano fin dagli esordi alcune varianti peculiari, che vanno dalle differenti incarnazioni dell’uomo-oggetto a quelle dell’uomo-animale (insetto, ragno, crostaceo…); di anno in anno, però, nonostante il perfezionamento dello stile iper-realistico, alla concretezza delle trasformazioni iniziali subentrò una maggiore enfasi simbolica, accompagnata da una ridefinizione delle figure umane e degli ambienti che vide il progressivo emergere di scene collettive, di spazi aperti e della natura, nelle due forme dell’erba e dell’acqua. «Da un paio d’anni ho smesso di concentrarmi sul significato» osservò l’artista nel 2001, «e ho cominciato a dipingere con le immagini».

Anche in Abe il tema della metamorfosi è soggetto a mutamenti, e soprattutto a partire dai romanzi esistenzialisti degli anni ‘60 si arricchisce di valori che travalicano l’orizzonte allegorico. Il nucleo simbolico del capolavoro La donna di sabbia (1962), una casa edificata tra le dune sul fondo di una buca, è un luogo ambiguo dove il protagonista viene accolto da una donna e fatto prigioniero, ma dove impara anche a conoscere una libertà interiore nei confronti del mondo esterno: «Benché si trovasse tuttora in fondo alla buca, l’uomo si sentiva ormai come in cima a una torre altissima. […] La trasformazione della sabbia significava la sua trasformazione. Aveva estratto dalla sabbia, insieme all’acqua, un nuovo se stesso». In L’uomo-scatola (1973) la metamorfosi riguarda invece il diverso punto di vista di un uomo che decide di spiare il mondo da una finestrella ricavata in una scatola di cartone, nella consapevolezza però di una conturbante reversibilità dei ruoli: «se chi viene guardato restituisce lo sguardo, la persona che stava guardando a sua volta finisce col trovarsi dalla parte di chi viene guardato».

Prisoner (1999); Rescue (2003).

L’uomo dai capelli corti dei dipinti di Ishida ha uno sguardo perso nel vuoto che a un esame più accurato, spesso, somiglia allo sguardo di una persona in attesa di qualcosa. Anche se i suoi occhi non sono rivolti in modo diretto allo spettatore, l’impressione è che l’uomo si predisponga a essere osservato, in una sorta di appello silenzioso che può far pensare a una richiesta di aiuto. In alcuni dipinti la dinamica di questa osservazione reciproca è tradotta in figura, con l’uomo che guarda e che diviene oggetto dell’altrui sguardo. In Prisoner (1999) è un gigante che osserva i bambini nel cortile di una scuola, e per il quale l’edificio in cui è intrappolato – come in altri dipinti un numero incalcolabile di oggetti e animali – sembrerebbe una specie di guscio protettivo. In Rescue (2003) una donna accompagnata da un bambino tende le mani verso una persona non mostrata, che si suppone essere l’uomo dai capelli corti o una sua incarnazione infantile: il punto di vista di quest’ultima, per via dell’ennesimo capovolgimento, coincide con quello dello spettatore.

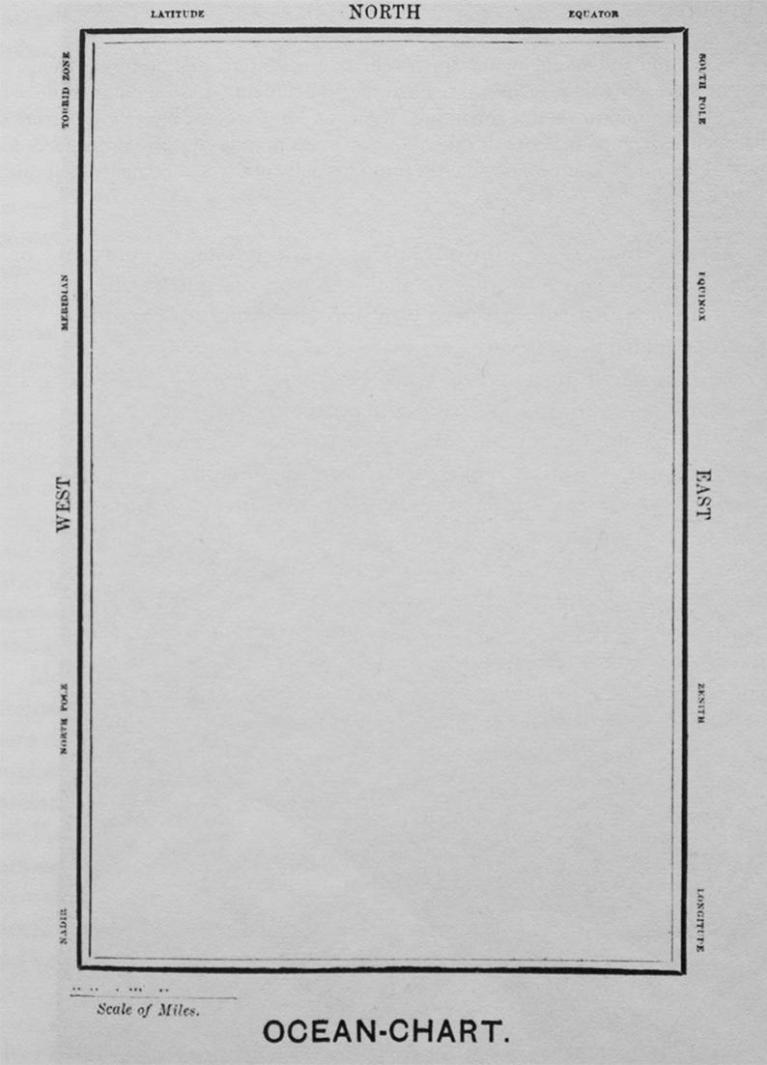

Abe scrisse che la sua passione per le cose irreali era dettata esclusivamente «dalla volontà di guardare sempre in faccia la realtà», andando oltre il muro di stereotipi che compone la nostra vita quotidiana. Il suo modello ideale di romanzo rifiutava anche a livello strutturale le convenzioni del genere, era privo di una trama definita e si componeva mediante associazioni ispirate alla logica onirica: «Mi piace mettere insieme frammenti di svariate immagini, uno accanto all’altro, intelligibili se presi singolarmente ma non nell’insieme. All’inizio sono allineati orizzontalmente, ma di colpo possono spostarsi verticalmente, come una specie di labirinto in movimento». L’esperienza dell’Abe Kōbō Studio, una compagnia teatrale fondata nel 1973 e attiva per sette anni, consentì all’autore di esplorare possibilità espressive che non fossero basate soltanto sulla parola, e che orientarono anche la sua attività di romanziere verso una sperimentazione sempre più radicale. Abe era particolarmente interessato a mettere in scena e a tradurre in narrazione il linguaggio dell’inconscio, e aveva preso l’abitudine di tenere un piccolo registratore sul comodino accanto al proprio letto, così da poter registrare nel modo più fedele possibile i suoi sogni.

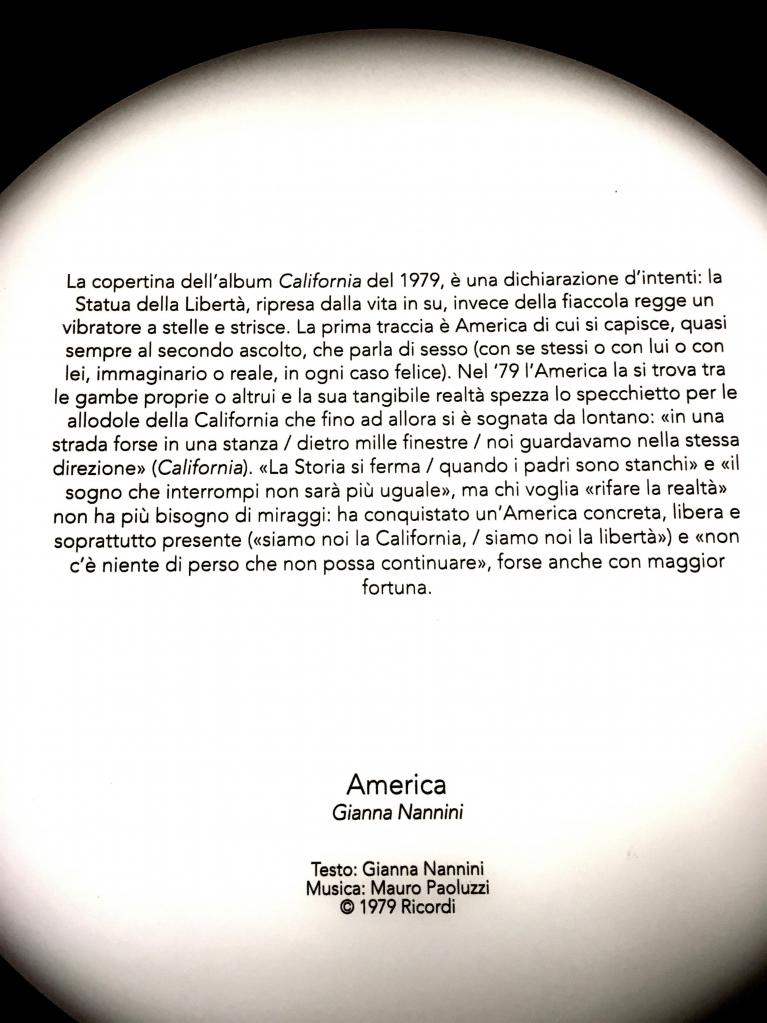

Untitled (2001).

Diversi dipinti di Ishida, come testimoniano le migliaia di schizzi trovati nei suoi taccuini, nacquero da visioni oniriche. Negli ultimi anni di attività questo metodo diede origine a opere particolarmente complesse, dove emergono contrapposizioni e sovrapposizioni di figure e ambienti che paiono appartenere a vari livelli di realtà. Uno dei motivi cruciali di questi lavori è la dialettica tra spazio interno ed esterno, resa per mezzo di nuove soluzioni espressive date dalla contaminazione dei due piani e dal loro rovesciamento. In un dipinto che è stato interpretato come una sinistra profezia della sua morte, Untitled (2001), l’interno della camera si è trasformato in un giardino, mentre l’unica cosa che si distingue nel panorama bianco e spettrale dell’esterno è la sagoma di un treno. Nella stanza un ragazzo è seduto sul proprio letto di pietra, sotto il quale si intravede il cadavere del suo doppio, e sembra attendere a una commemorazione funebre. Per una volta, come in pochissimi altri dipinti, il suo volto non è mostrato e sembra sottrarsi alla vista altrui.

Nell’ultimo romanzo pubblicato da Abe, Il quaderno canguro (1991), il topos dell’uomo-vegetale si carica di suggestioni legate a una simbologia di morte e rinascita, perché rimanda all’ambito della sepoltura e della crescita di nuove piante dal suolo. Il romanzo si apre con la comparsa di alcuni germogli di daikon, o ravanello giapponese, sulle gambe di un uomo, e narra poi della sua visita in ospedale e del suo assurdo viaggio in un limbo sotterraneo al confine tra la vita e la morte. L’idea del “quaderno canguro” vagheggiata dal protagonista – ovvero di un quaderno dotato di una tasca in cui inserire un altro quaderno dotato di una tasca… e così via – riflette al tempo stesso un’immagine ideale della letteratura “labirintica” cara all’autore e un suggestivo esempio di vertigine onirica, confrontabile con quella che nel finale del romanzo riprende e amplifica le riflessioni sullo sguardo sviluppate in L’uomo-scatola:

La scatola non è di normale cartone. È solida e resistente, come plastica dura.

Sul davanti c’è una piccola apertura. Una fessura simile a quella delle buche delle lettere.

Provo a guardare fuori. Vedo me stesso da dietro. E l’altro me stesso sta guardando anche lui attraverso un buco.

Sembra terrorizzato.

E io sono terrorizzato almeno quanto lui.

Ishida venne investito da un treno presso un passaggio a livello. La dinamica dei fatti lascia pensare a un suicidio, ma non è comunque possibile escludere che si sia trattato di un incidente. I dollari americani trovati nelle sue tasche e un presunto progetto di trasferirsi in America, per alcuni, sarebbero dettagli sufficienti per avallare questa seconda ipotesi. Diverse figure che attraversano le sue ultime opere, del resto, colpiscono come espressioni ossessive di un disagio interiore che mai prima di allora si era manifestato in forma altrettanto acuta. Nei dipinti in cui l’uomo dai capelli corti è ritratto nudo, l’assenza della barriera protettiva che anche la più alienante metamorfosi gli concedeva si accompagna all’impressione di una vulnerabilità ancora più estrema. In alcuni dipinti compaiono sul suo corpo le linee di una mappa, e in altri, come in Metastasis (2004), il volto ripetuto di una ragazza, che è forse la stessa che lo sta tenendo per mano. Talvolta sono gli elementi del paesaggio esterno a invadere l’intimità di una camera senza pareti, mentre minuscole figure di bambini adombrano il tema della perdita e del lutto. In questo scenario desolato, privo di coordinate e dove ogni confine è stato abbattuto, l’immagine ricorrente di uno zaino dalle numerose tasche sembra evocata dall’artista come una forma di talismano: l’involucro protettivo, qui, non coincide più con l’oggetto responsabile di una dolorosa immobilità, ma è un simbolo di passaggio e transizione che l’uomo porta con sé per raggiungere nuove mete. Il guscio e la gabbia, in altre parole, non sono più la stessa cosa. Ora l’uomo-macchina ha abbandonato la sua mostruosa metamorfosi, ha lo sguardo rivolto davanti a sé, ed è un viaggiatore.

Lost Child (2004); Metastasis (2004).

Note di lettura

Le opere di Kōbō Abe tradotte in italiano sono: La donna di sabbia (Longanesi 1962; Guanda 1990); L’arca ciliegio (Spirali 1989); L’uomo-scatola (Einaudi 1992); Tre metamorfosi (Marsilio 1996; contiene i racconti “Dendrocacalia”, “L’invenzione di R62” e “L’appendice”); L’incontro segreto (Manni 2005); Il quaderno canguro (Atmosphere 2016). Altri suoi racconti tradotti in italiano si possono leggere in Novelle e saggi giapponesi (a cura di Takata Hideki, Istituto Giapponese di Cultura 1985; contiene “Il bozzolo rosso” e “Il bastone”), in Cent’anni di racconti dal Giappone (a cura di Cristiana Ceci, Mondadori 1992; contiene “Il gesso magico” e “L’uovo di piombo”) e in La leggenda della nave di carta. Racconti di fantascienza giapponese (Fanucci 2002; contiene “Il diluvio”). Quest’ultimo racconto era stato già pubblicato col titolo “L’inondazione” su «Linea d’ombra», nel numero di ottobre 1989. Per la saggistica in italiano si segnalano in particolare un saggio di Gianluca Coci, Abe Kōbō e il labirinto dell’esistenza, «Il Giappone», 39, 1999, e una recente monografia dello stesso Coci, Utopia, sperimentalismo e rivoluzione nell’opera di Abe Kōbō, Atmosphere 2016.

Il volume più esauriente sull’opera di Ishida è Tetsuya Ishida – Complete (Kyuryudo 2010), che oltre alle riproduzioni di tutti i suoi dipinti contiene testi in giapponese e in inglese. Un’alternativa più economica è il volume Tetsuya Ishida Posthumous Works (Kyuryudo 2006), che include una selezione di dipinti e contiene solo testi in giapponese. La stessa casa editrice ha pubblicato nel 2013 un volume che riproduce molti schizzi ritrovati sui taccuini dell’artista, accostandoli ai dipinti corrispondenti e a un apparato di note in giapponese. Alcuni dipinti di Ishida furono esposti nel 2015 alla Biennale di Venezia. La prima mostra europea interamente dedicata all’artista sarà ospitata a Madrid, nel Palacio de Velázquez, dal 12 aprile all'8 settembre 2019.