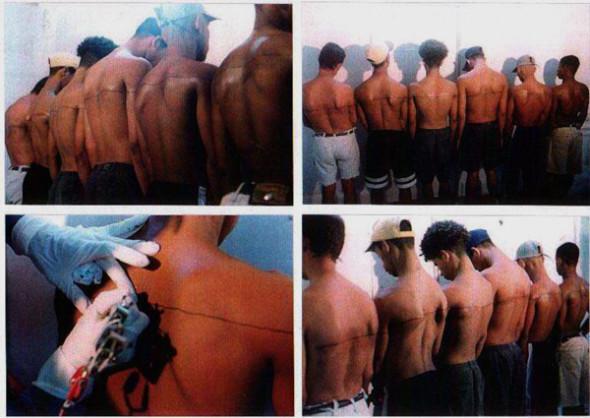

Dopo l’autopsia, nel corpo del compagno Lenin (Vladimir Il'ič Ul'janov) furono iniettati attraverso l’aorta sei litri di formolo, alcool e glicerina, ma gran parte dei liquidi fuoriuscirono e sui tessuti apparvero evidenti segni di necrosi. Si tentò inutilmente il congelamento finché, a due mesi di distanza dalla morte dello statista, il suo corpo venne immerso in una soluzione a base di glicerina e acetato di potassio, che dette gli esiti sperati. Le tecniche messe a punto dagli anatomopatologi sovietici sono ancora oggi utilizzate nel laboratorio allestito per la conservazione della salma di Lenin, al quale la società Ritual Service Moscow commissiona dei servizi. Creata dopo la caduta dell’URSS dall’ex sindaco di Mosca Jurij Michajlovič Lužkov per sopperire al taglio drastico dei finanziamenti riservati alla cura del corpo di Lenin, la società si occupa anche di preparare le salme dei “nuovi ricchi”, inclusi i mafiosi russi morti ammazzati nei conflitti fra cosche criminali: “dai 1500 dollari nel caso di una testa che non sia stata colpita da pallottole ai 10mila per ricomporre le parti di un corpo dilaniato da una bomba”, racconta Il’ja Zbarskij, figlio del medico e biochimico Boris Il’ič Zbarskij che, insieme al docente di anatomia Kharkov Vladimir Vorobiov, completò l’imbalsamazione del corpo dello statista (Il’ja Zbarskij, All’ombra del mausoleo, Bompiani, 1999).

Su ordine di Stalin (Iosif Vissarionovič Džugašvili) la salma di Lenin divenne oggetto di culto di una nuova fede, quella nel socialismo reale. Ancora oggi l’apparizione del suo viso e delle sue mani illuminate nella penombra del mausoleo è impressionante. Una visione preparata dall’assoluto divieto di fotografare e dall’altrettanto assoluto divieto di parlare e sostare: il brevissimo tempo di un mezzo giro intorno al sarcofago e la visione si trasforma in un’esperienza simile a quella dei pellegrini al cospetto delle immagini sante visibili in un solo luogo e in un solo tempo. John Berger analizza questo tipo di esperienza nel primo episodio della serie Ways of Seeing trasmesso dalla BBC nel 1972, riferendola al potere che le immagini avevano prima della loro riproducibilità attraverso i media. La visione del corpo imbalsamato di Lenin che può avere luogo solo lì e non può essere replicata, se non attendendo di nuovo in coda per un’altra ora o anche due, s’imprime nella memoria come immagine dotata di un “corpo”. La visita al mausoleo educa a uno sguardo diverso da quello prodotto dalla perversa relazione che l’immagine intrattiene con il suo referente nell’età dei new media. Il rituale di visita, con lo smartphone spento, svolge una funzione pedagogica: educa a uno sguardo critico che coglie l’inattualità o l’intempestività di un’immagine, sollevando “una memoria nell’attualità”, come spiega Georges Didi-Huberman nella conversazione con Frédéric Lambert e François Niney pubblicata in La forza delle immagini (Franco Angeli, Milano 2015), riferendosi al lavoro dello storico delle immagini.

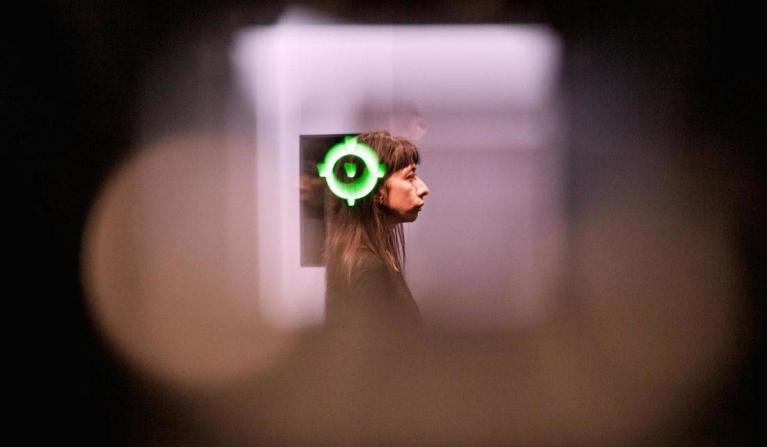

Cambio della guardia al Mausoleo di Lenin.

Questa singolare pedagogia del visuale la dobbiamo a Stalin, che ordinò la conservazione e l’esposizione del corpo di Lenin, e ai mafiosi russi che indirettamente ne finanziarono la cura.

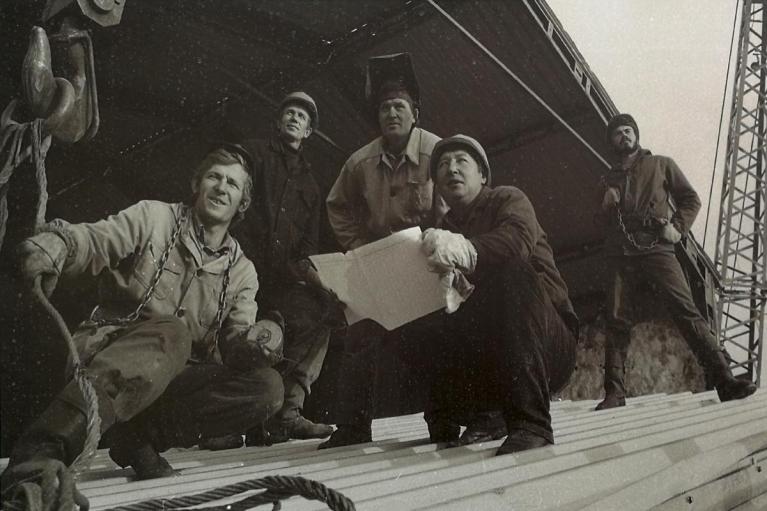

A Stalin si deve anche lo sviluppo di un marxismo-leninismo che non giungerà agli esiti sperati da Lenin. Il miglioramento delle condizioni sociali e culturali dei lavoratori avrebbe dovuto rendere inutili le forme di costrizione statale, pur necessarie nella fase iniziale del bolscevismo, ma nel periodo stalinista la dittatura del proletariato urbano e rurale si cristallizzò, diventando uno strumento oppressivo che oscurò l’utopia di una società libera da costrizioni, teorizzata da Karl Marx e da Friedrich Engels nel Manifesto del Partito Comunista: “Quando nel corso dell’evoluzione le differenze di classe saranno sparite e tutta la produzione sarà concentrata nelle mani degli individui associati, il potere pubblico perderà il suo carattere politico [e] subentrerà un’associazione nella quale il libero sviluppo di ciascuno [sarà] la condizione per il libero sviluppo di tutti”. L’utopia del “libero sviluppo” brilla negli occhi di alcuni operai ferroviari impegnati nella costruzione di un binario di scambio, alla vista di ciò che è in là, ancora da venire e che mai verrà, perché l’utopia in quanto tale non è suscettibile di realizzazione. L’utopia è "l'ottimo luogo [che non è] in alcun luogo", scrive Thomas More nel suo libro.

Fotografia dell’incontro storico degli operai ferroviari avvenuto il 29 settembre 1984 nel tratto Cuanda-Ciara, luogo in cui verrà costruito il binario di scambio Balbukhta al 1602esimo chilometro della ferrovia principale di Bajkal-Amur.

Il corpo di Lenin riposa ancora nel suo mausoleo, nonostante il fallito tentativo di Boris Yeltsin di sfrattarlo dopo la dissoluzione del Soviet Supremo della Russia nella Federazione Russa. Vi fu tuttavia un periodo in cui dovette cambiare residenza. Il Politburo del Comitato centrale del PCUS decise di trasferirlo a Tjumen in Siberia, a est della catena degli Urali, quando il 22 giugno 1941 le truppe tedesche oltrepassarono il confine sovietico.

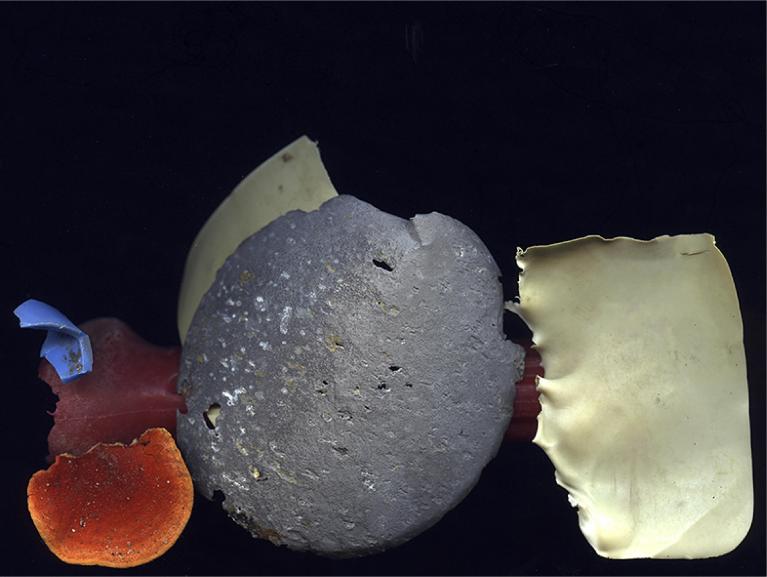

In Siberia furono spediti anche i tesori dell’Hermitage (Ėrmitaž) prima che Leningrado (la vecchia San Pietroburgo di Pietro il Grande, rinominata Pietrogrado nel 1914 e poi Leningrado nel 1924) venisse assediata. Una parte importante della collezione fu trasferita a Sverdlovsk lasciando le cornici vuote nelle sale per facilitare la ricollocazione delle opere, nel caso di un loro ritorno. Durante l’assedio, i lavoratori del museo organizzarono delle visite guidate nelle stanze vuote descrivendo le opere che mancavano. Così, imprevedibilmente, rifiorì l’arte dell’ekphrasis nella città sotto assedio. Sparse qua e là nelle sale dell’Hermitage si trovano oggi alcune opere dell’artista contemporaneo Yasumasa Morimura tratte dalla serie The Hermitage. 1941-2014. L’artista interpreta la vicenda sovrapponendo in post-produzione fotografica le sale del presente visitate dai turisti a quelle del passato con le cornici vuote. Con un approccio anacronistico alle immagini d’archivio, che porta “un’attualità nella storia”, l’opera di Morimura richiama l’attenzione sulla dispersione dei beni artistici e culturali, di cui anche l’Hermitage si è reso colpevole.

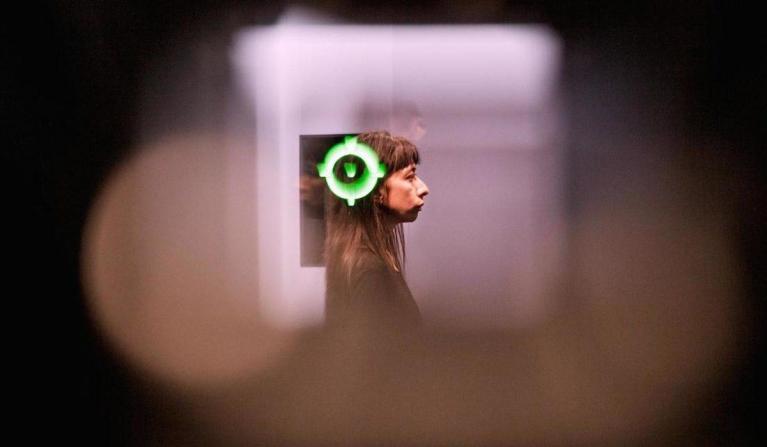

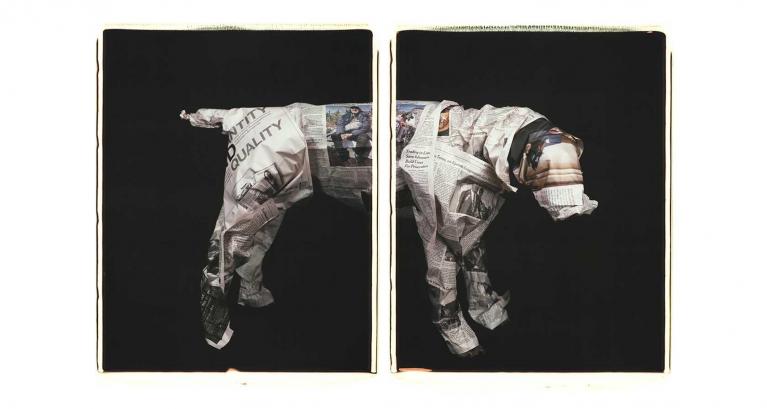

Yasumasa Morimura, The Hermitage. 1941 -2014, 2014, stampa digitale su carta.

La collezione dell’Hermitage comprende un importante gruppo di opere provenienti dalla raccolta Campana, alla quale il museo di San Pietroburgo dedica la mostra A Dream of Italy. The Marquis Campana Collection (fino al 20 ottobre 2019), organizzata in collaborazione con il Louvre, partner del progetto. Il marchese Giovanni Pietro Campana raccolse e catalogò numerose opere tentando un’enciclopedia dell’arte italiana dai tempi antichi al Neoclassicismo. Nel 1858 pubblicò i cataloghi, otto di arte antica e quattro di pittura e scultura dal Rinascimento al Neoclassicismo, divisi per classi. Ogni classe era suddivisa in sezioni tematiche e cronologiche.

A Dream of Italy. The Marquis Campana Collection, vedute della mostra.

Uno degli scopi del marchese era mostrare la ricchezza del patrimonio culturale italiano, caratterizzato dall’antico che risorge in età rinascimentale e neoclassica. Al risorgere neoclassico dell’arte antica italiana, non disgiunto da un sentire romantico, come si può desumere dalla descrizione dell’Apollo del Belvedere di Johann Joachim Winckelmann in cui la bellezza è frutto di armonia e proporzione tra “unità e semplicità” dalle quali “procede il sublime” (Storia dell’arte nell’antichità pubblicato a Dresda nel 1764), corrisponde un risorgere politico, che trova nella coscienza del patrimonio artistico e culturale una solida base d’appoggio. Il termine Risorgimento infatti compare nell’opera del gesuita Saverio Bettinelli Del Risorgimento d’Italia negli studi, nelle Arti e ne’ costumi dopo il Mille, pubblicato nel 1775, riferito a un risorgere culturale che non ha ancora una connotazione politica, come avverrà in seguito. Il Museo Campana costituiva quindi un’importante parte del nostro patrimonio artistico e culturale, ma in seguito ad alcune peripezie, fra le quali l’arresto del marchese, accusato di essersi illegalmente appropriato dei fondi del Monte di Pietà dello Stato Pontificio di cui era direttore, nel 1861 la collezione fu messa in vendita. L’Hermitage e il Louvre acquistarono il grosso, il resto andò al Victoria and Albert Museum e ad alcuni collezionisti (a Roma rimasero solo le monete), suscitando l’indignazione di coloro che tentavano di difendere il patrimonio artistico e culturale italiano.

A Dream of Italy. The Marquis Campana Collection, frammento dell’Ara Pacis, I secolo a.C. acquistata dal Louvre.

Con queste acquisizioni gli stati nazionali intendevano rafforzare la loro autorità, non solo utilizzando l’arte come strumento di propaganda per la costruzione di una coscienza coloniale nazionale, ma anche appropriandosi dei simboli dell’altrui potere politico con scorribande cronologiche oltre che geografiche. La statua di Giove Celimontano della collezione Campana acquistata dall’Hermitage, già intesa in epoca romana come simbolo del potere statale, svolge in questo senso un ruolo significativo.

Edicola di Giove Celimontano (fine del I secolo d.C.) a Villa Campana in una foto del 1851, ora al Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo.

D’altra parte anche l’Esposizione delle realizzazioni dell’economia nazionale (VDNKh), inaugurata a Mosca nel 1939 (esempio notevole di architettura sovietica stalinista), testimonia la preferenza del potere politico autoritario per la citazione dell’antico, nel caso della VDNKh rivisitato in senso trionfalistico ed eclettico, a dispetto delle rivoluzionarie sperimentazioni suprematiste e costruttiviste dell’Avanguardia Russa, che avrebbero dovuto fornire i caratteri estetici della trasformazione sociale e politica in atto.

Edifici sovietici dell’Esposizione delle realizzazioni dell’economia nazionale (VDNKh), inaugurata a Mosca nel 1939 e successivamente ampliata.

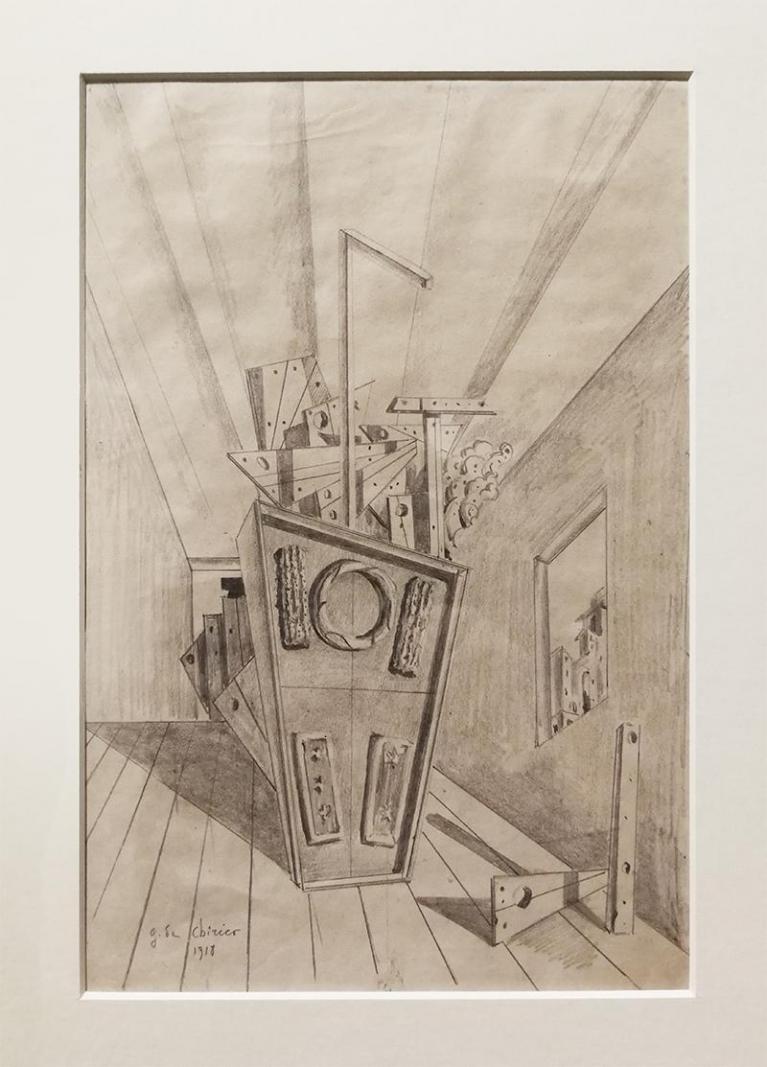

Che seguito hanno avuto, nell’arte e nell’architettura sovietica le espressioni dirette di un’utopia sociale: l’ambiente per il dopolavoro operaio progettato da Aleksandr Michajlovič Rodčenko per l’esposizione universale di Parigi del 1925, la mostra della Società dei Giovani Artisti (OBMOKhV) organizzata nel 1921 a Mosca (pietra miliare del Costruttivismo) e la casa-studio moscovita, progettata da Konstantin Stepanovič Mel'nikov?

Aleksandr Michajlovič Rodčenko, ambiente per il dopolavoro operaio progettato per l’esposizione universale di Parigi del 1925. Dettaglio della ricostruzione esposta alla Nuova Tret’jakov, Mosca.

Mostra della Società dei Giovani Artisti (OBMOKhU) organizzata nel 1921 a Mosca. Ricostruzione esposta alla Nuova Tret’jakov, Mosca.

Le utopie non si realizzano, i sogni talvolta sì. Caterina II aveva “un sogno dell’Italia” che realizzò convocando a corte architetti e urbanisti italiani per dare a Pietrogrado una forma neoclassica, integrata a tipologie russe e sovrapposta a quella Rococò di Pietro il Grande. Lenin aveva invece un’utopia che in quanto tale non poteva essere realizzata.

L’utopia di Lenin e Il sogno “dell’Italia” di Caterina s’incontrano e si fondono negli occhi degli anziani così come dei giovani russi che si spalancano e brillano per l’emozione quando parlano di Cipollino, protagonista del romanzo per bambini Le avventure di Cipollino scritto dall’autore italiano Gianni Rodari. Il romanzo ebbe uno strepitoso successo nella Russia sovietica degli anni Cinquanta e ancora oggi continua ad averlo in quella federale. Cipollino è la speranza di una società senza soprusi, basata sulla solidarietà e l’amicizia. La piccola stanza dell’appartamento nell’isola Vasilyevsky a San Pietroburgo, dove viveva un’intera famiglia in epoca sovietica, comunica attraverso la scimmia di pezza rimasta lì dopo i bombardamenti tedeschi, il cuscino ricamato, i piatti, i libri e tutto il resto l’umanità che all’utopia serve per non trasformarsi in distopia. Questa umanità traspare attraverso gli occhi inumiditi della signora, che vive nell’appartamento, al ricordo emozionato di Cipollino. Traspare anche attraverso quelli del giovane commesso alla libreria Dom Knigi, quando esclama: “Oh! Cipollino, yes Cipollino… Cipollino is in our heart” e mi accompagna agli scaffali dove si trovano ben tre diversi edizioni illustrate del romanzo di Rodari tradotto in russo (oltre ad una versione semplificata in italiano per chi sta imparando la nostra lingua). Negli occhi della signora e del commesso splende una luce diversa, per temperatura del colore o tonalità, da quella che riluce negli occhi dei ferrovieri, una luce più calda.

A Dream of Italy. The Marquis Campana Collectionè una mostra da non perdere per la bellezza delle opere esposte e per una lettura del passato – non solo archeologica – che porta l’attenzione sul rapporto fra colonialismo e dispersione del patrimonio artistico, ma anche sul peso che “un sogno dell’Italia” ha avuto e continua in parte ancora ad avere sulla cultura russa. In questo senso, la visita alle sale dell’Hermitage dove è allestita la mostra e alla neoclassica Pietrogrado di Caterina II è da mettere in rapporto con quella all’appartamento nell’isola Vasilyevsky e alla libreria Dom Knigi, allo scopo di sollevare, attraverso uno sguardo critico, “una memoria nell’attualità o un’attualità nella storia”. Con questo sguardo è possibile cogliere l’inattualità o l’intempestività di un’immagine, sia essa quella del Giove Celimontano o quella del corpo imbalsamato di Lenin.