La forma dell’Italia come la vedono i fotografi che la vivono e la attraversano. Le città, i paesi, le periferie, la campagna, i luoghi delle aggregazioni, le vie, i negozi e l’ambiente naturale vanno a costituire un patrimonio culturale da osservare, come le relazioni che si stabiliscono tra le persone e gli spazi. Ad ogni fotografo e fotografa chiediamo di esplorare i loro archivi e scegliere dieci foto che rappresentino l’Italia, accompagnate da un unico testo, o da dieci brevissimi testi che fungono da didascalie, in cui ognuno racconta come e perché ha realizzato i suoi scatti. L’insieme delle loro immagini andrà a costruire il mosaico degli sguardi, che via via daranno corpo all’Italia di oggi.

Venditori di pesce a Mondello. Palermo, Italia. 2009.

Fotografia tratta dal lavoro Palermo come un’infanzia.

Nel 2009, molto probabilmente ero nel pieno della mia vita milanese. In quel tempo lavoravo come aiuto operatore sui set cinematografici. Un lavoro duro e molto tecnico. Mio figlio aveva sei anni e mi ero separato dalla madre da circa due anni. In sostanza di quel periodo ricordo che era veramente un casino. Molto raramente tornavo a Palermo, non cosciente, ancora, di quanto mi rigenerassero quei brevi soggiorni nella mia città natale. Viaggio dopo viaggio avevo cominciato a fotografare, con una vecchia Rollei, tutto ciò che mi riportava a quel passato fanciullesco. Nasceva così il lavoro fotografico Palermo come un’infanzia, terminato poi nel 2016… mi pare (anno più anno meno).

Nella foto ritraggo il signor Giuseppe nell’atto di imbustare il pesce “pulito” (in questo caso un polpo). Giuseppe imbusta e basta, fa da aiutante a Nicolino che è il pescivendolo; di lui si scorgono il braccio e i coltelli poggiati sul bancone; coltelli che gli furono lasciati dal padre, anche lui pescivendolo; mestiere che come spesso accade in Sicilia è fatto ad arte e che nel nostro dialetto si dice Rigattèri.

Scuola primaria. Milano, Italia. 2018.

Fotografia tratta dal lavoro Barona.

Mi ero stabilito da quelle parti da circa un mese e dopo qualche tempo esplorai la zona delle risaie che qualcuno del luogo mi aveva indicato come una bella passeggiata. Come di solito non portavo la macchina fotografica. E lì che ho visto il palazzo di edilizia popolare che mi ha indotto a cominciare questo lavoro fotografico, ritornai così qualche settimana dopo con la macchina fotografica che riuscii a trovare in prestito. Presi del tempo pure per decidere se usare una pellicola in bianco e nero o a colori, scelsi quest’ultima.

Quando iniziai a scattare c’era il sole basso dell’inverno milanese.

Finestra di un palazzo di edilizia popolare. Milano, Italia. 2018.

Fotografia tratta dal lavoro Barona.

Quello che mi ha colpito, credo sia stato il silenzio attorno a questo palazzo, dove nei giorni successivi ho provato ad avvicinarmi sempre di più, ammetto con circospezione e cautela, perché in certe passeggiate precedenti di sopralluogo, avevo potuto riscontrare una certa durezza di linguaggio e anche negli sguardi in alcuni inquilini che si trovavano giù nei piazzali circostanti.

Parco Andrea Campagna. Milano, Italia. 2018.

Fotografia tratta dal lavoro Barona.

Nel primo rullino, non ho fatto in tempo a instaurare qualche dialogo con gli abitanti del palazzo. Ho scattato furtivamente. Solitamente cerco, dopo aver preso confidenza con l’ambiente, di fare alcuni ritratti; pochi comunque.

Mi è capitata un’occasione di contatto con le persone con questa fotografia, che ritrae il padre e figlio seduti sulla panchina; poco prima del crepuscolo. Gli ho domandato se potevo fotografarli nella posizione in cui stavano. Non mi hanno chiesto perché. Mi ero comunque presentato come uno che stava fotografando i dintorni. Tutto molto rapidamente: uno scatto, un ringraziamento e un saluto. Non so se guardassero a un futuro migliore, desiderando un trasloco, magari abitavano nel palazzo fatiscente che avevo fotografato nei giorni precedenti, oppure chiacchieravano compiacendosi della loro nuova abitazione che avevano di fronte, alla quale mi sembrava guardassero e che è un palazzo più bello.

Tramonto nei pressi di un palazzo di edilizia popolare. Milano, Italia. 2018.

Fotografia tratta dal lavoro Barona.

Era febbraio inoltrato quando ho cominciato a scattare, e nel primo rullino di trentasei pose c’è la prima impressione istintiva di ciò che mi aveva interessato della zona della Barona che ho circoscritto con le fotografie di questa serie.

Dopo qualche giorno che gironzolavo attorno al palazzo di edilizia popolare che avevo individuato, ebbi il coraggio (avendo tastato la diffidenza di alcuni inquilini) di spingermi nel portico, proprio sotto le finestre del primo piano.

Il tempo atmosferico cambiò nei giorni seguenti, preparandosi alla nevicata che poi arrivò; riuscii a finire il rullino prima che il paesaggio imbiancasse e non ebbi poi modo di fare altri scatti lì.

Piazza Vittorio. Roma, Italia. 2002.

Fotografia tratta da nessun lavoro, ritrovata in un cassetto del mio archivio.

Di questa foto non ricordo nulla, o quasi. Ricordo che avevo ancora la Rollei, l’avevo comprata di seconda o forse terza mano. Ricordo che ero a Roma… innamorato della ragazza con la quale l’anno dopo ci feci un figlio e per poi separarci qualche tempo dopo. Non ricordo come mai mi trovassi a Piazza Vittorio, forse ero appena arrivato in città o forse stavo andando in stazione per ritornare a Milano; perché ero andato a trovarla appunto a Roma. Comunque camminavo da solo in quel momento. Avrò guardato verso la piazza e scattato la foto ai ragazzini che giocavano a pallone.

Ho ripensato a questa fotografia solo ultimamente e ho voluto inserirla nella selezione preparata per la mia mostra “Italie”. Non facendo parte di un mio progetto fotografico, che tengo separati in singole cartelle nei cassetti del mio archivio metallico, ci ho messo un po’ di tempo a ritrovarla.

Gioco dell'antenna a mare durante i festeggiamenti dei santi patroni Cosma e Damiano a Sferracavallo. Palermo, Italia. 2002.

Fotografia tratta dal lavoro Palermo come un’infanzia.

Dal giocare per strada con un pallone in una piazza romana a giocare su un’antenna insaponata sospesa sul mare per acchiappare la bandiera posta nella sua punta più esterna ne passa. La foto precedente e questa sono state scattate nel 2002. Lo so solo perché ho datato i negativi. Certamente in quell’anno che era circa il sesto dopo che avevo lasciato Palermo, avevo iniziato a sentire la mancanza della mia terra, vivendo ormai a Milano. Ero però ancora lontano dal pensare a un progetto fotografico (quello che poi scaturì in Palermo come un’infanzia e che è carico di nostalgie e situazioni personali complesse); in quel tempo, nel 2002 intendo, ero spensierato e fotografavo come un turista. Durante uno dei miei soggiorni in Sicilia mi trovai a Sferracavallo, piccola borgata di pescatori vicino a Palermo. Avevo saputo che alla fine di settembre si festeggiano i due santi patroni Cosma e Damiano; due medici romani gemelli che furono decollati, martiri insomma. Arrivai nella borgata e la trovai piena di gente, i festeggiamenti cospicui e coreografici; coi due simulacri dei medici nell’atto di benedire portati a spalla sulla vara dai baldi giovani della relativa confraternita che con sapienti sforzi sapevano simulare una sorta di ballo, di annacamento dei due santi… Essi a quanto pare, uscirono dall’acqua del mare, senza teste «ballando ballando». E fu il miracolo! Che li eresse a santi patroni di Sferracavallo.

Giocatori di carte in un bar della periferia. Milano, Italia. 2015.

Fotografia tratta dal progetto Bar, ancora in corso.

La periferia sud di Milano, uno dei tanti bar ormai gestiti dai cinesi che hanno imparato a fare il caffè, il caffè ristretto, il caffè macchiato, il cappuccio (cappuccino dalle mie parti), il marocchino e a sfornare ottime brioches congelate. Certo il bar, un tempo, era una connotazione della nostra bella Italia. Da sud a nord andare al bar per noi italiani è in parte un rito. Era in uso a Napoli, ma si faceva anche a Palermo, di pagare due caffè anche se, se ne riceveva uno. Bastava che il cliente ordinasse il caffè sospeso e questo andava a beneficio di uno sconosciuto avventore, bisognoso, che poteva richiederlo in un successivo momento.

Che altro dire di questa foto: ho esposto e messo a fuoco il lampadario che mi colpì subito entrando, come unico elemento originario rimasto in questo bar.

Parcheggio sul lungomare di Romagnolo. Palermo, Italia. 2016.

Fotografia tratta dal lavoro Romagnolo: lavoro a cavallo tra Palermo come un’infanzia e Brancaccio.

Il ciclo di fotografie riguardanti questo progetto sancisce la fine di Palermo come un’infanzia. Ero andato a fotografare quest’antica spiaggia del capoluogo siciliano, disposta a sud del golfo.

La storia di Romagnolo risale al 1800 quando le nobili famiglie palermitane avevano costruito le loro case di villeggiatura in questa parte di costa cittadina.

Un tempo, quando mio padre era bambino, negli anni ’50 e lui viveva lì, la spiaggia aveva ancora una certa rilevanza, c’erano stabilimenti balneari in funzione. Poi il costante declino e l’abbandono. Negli anni più recenti, dopo incurie, abusivismo e scarichi illeciti nel nostro bel mare, pare sia cominciato (alla maniera e nei tempi palermitani) un piano di rivalutazione dell’area.

Questa foto risale al 2016: la bandiera nuova di pacca dell’Italia fronteggia quella vecchia e logora, posta a sinistra della composizione, e che tuttavia pur ridotta in brandelli, continua a ostentare un certo vigore e una dinamicità nel movimento impostagli dal vento di Ponente.

Fotografia tratta dal lavoro Borgo Nuovo.

Ecco siamo alla fine di queste dieci fotografie scelte tra le venticinque che saranno in mostra alla fine di novembre a Bruxelles. La mostra ha come intento di parlare dell’Italia. Certo la mia Italia è Milano e Palermo, a parte una divagazione nella città di Roma.

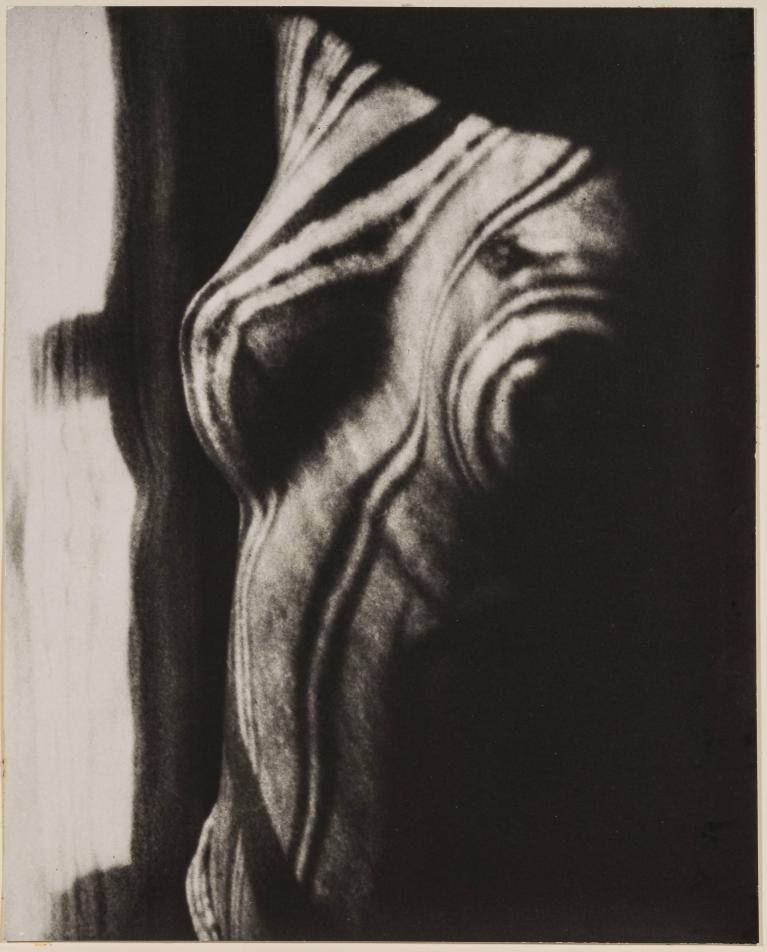

Volevo terminare questa breve rassegna con la foto del polpo, o, se si preferisce quest’altra descrizione: la foto del braccio del venditore ambulante che lo innalza. È tra le mie foto più recenti, scattata appena un anno fa (da allora non ho ripreso ancora la macchina fotografica in mano… ma neanche ne ho una, come al solito).

Ero andato nel quartiere di Borgo Nuovo che si sviluppa ai piedi del monte Cuccio, stando lì non sembra di essere in una città di mare.

Ho cominciato a fotografare Palermo nel 2001 (con una foto che qui non è presente e non lo sarà neanche a Bruxelles). Mi sono mosso sempre di più nei suoi quartieri popolari del centro e della periferia. Quartieri, specie quelli periferici, che hanno una brutta reputazione. Lasciati per decenni al loro destino, dove l’acculturazione stenta ad attecchire; ma dove anche e per fortuna l’omologazione e la globalizzazione hanno un freno. La gente che le abita, il popolo, mantiene codici di comportamento antichi (a volte pesanti) e parla il dialetto.

A Milano ho cercato e fotografato la mia Palermo.

“Italie, Italies, Italiës”, la mostra personale del fotografo Antonino Costa, ha aperto il 28 novembre all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e potrà essere visitata sino al 20 dicembre 2019.