Incidente nella grotta

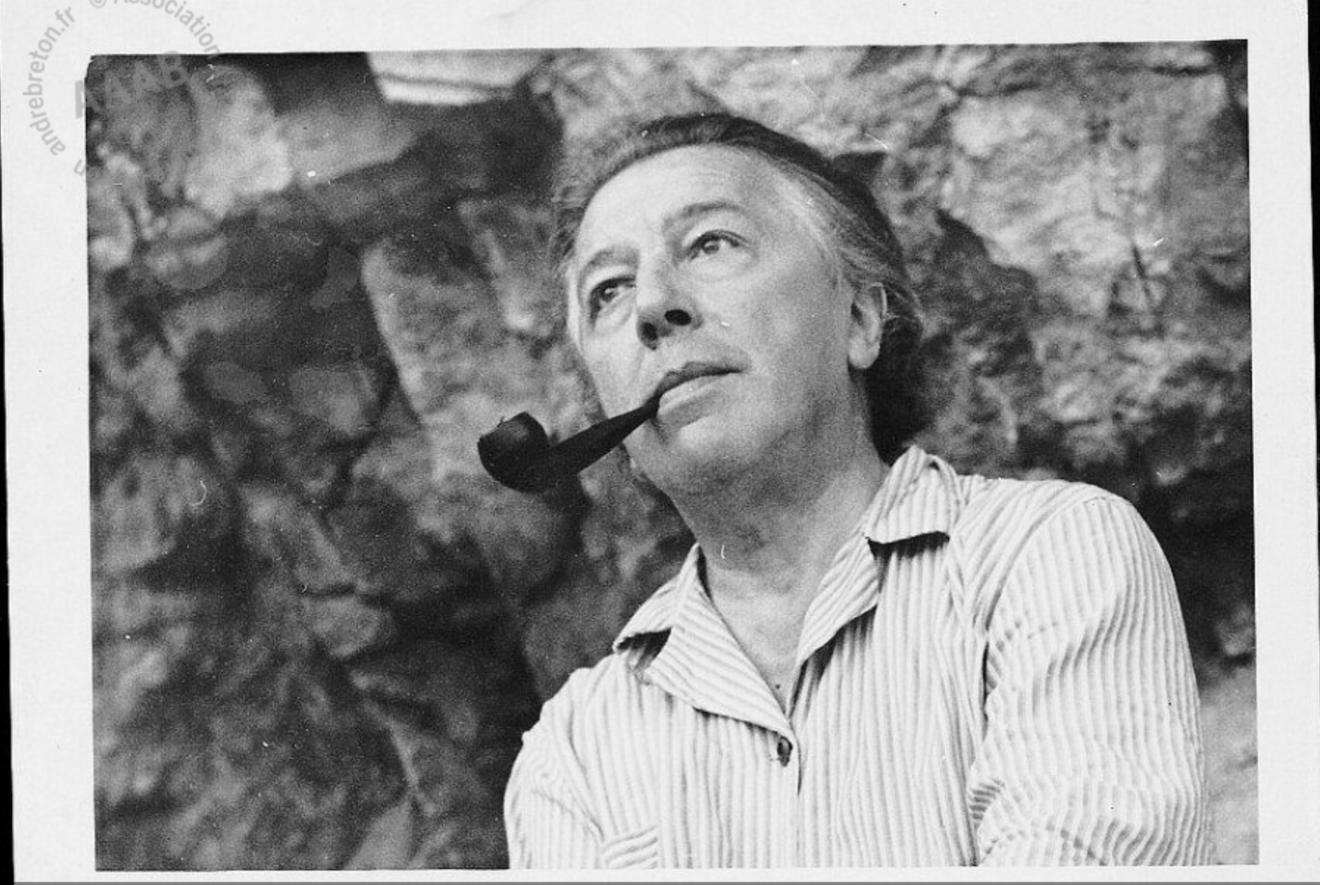

“Degrado di monumenti storici”. È questa l’accusa che viene mossa contro André Breton, padre del movimento surrealista ora sotto processo come un vandalo qualsiasi. La vicenda, poco conosciuta, merita di essere ricostruita.

Incidente nella grotta

“Degrado di monumenti storici”. È questa l’accusa che viene mossa contro André Breton, padre del movimento surrealista ora sotto processo come un vandalo qualsiasi. La vicenda, poco conosciuta, merita di essere ricostruita.

Sono talmente tante le avventure intellettuali che Yona Friedman ha affrontato nel corso della sua lunga vita che, oggi che è venuto a mancare (il 20 febbraio scorso per l’esattezza), viene da chiedersi se la sua essenza non assomigli più a quella delle piante che a un uomo, vale a dire non un’entità univoca, ma una comunità di enti viventi. Forse questo ragionamento è valido per tutte le grandi figure del passato, specie quelle leonardesche come la sua, ma vale la pena provare ad enumerarle brevemente, almeno le principali.

Studente

Dapprima viene Janos-Antal Friedman nato a Budapest nel 1923 da una famiglia di avvocati, media borghesia ebraica, durante il “falso fascismo” dell’ammiraglio Miklós Horthy che, nonostante alcune pesanti concessioni come le leggi razziali, manterrà una certa autonomia dall’alleanza con la Germania nazista fino alla primavera del 1944. Prima di questo momento, il giovane Friedman ha modo di iscriversi ad architettura con un permesso speciale e di seguire le lezioni pubbliche (dove non vigono cioè le leggi razziali) di Károly Kerényi, oppositore conservatore del regime, e due importanti conferenze di Werner Heisenberg. Entrambe queste figure lasciano un’impronta indelebile, anche a distanza di anni Friedman tornerà a utilizzare il mito come psicologia collettiva ad esempio nei suoi film d’animazione realizzati insieme con la moglie Denise o sulla fisica teorica da usare come lente per costruire un’immagine unica del mondo con forti ricadute sull’architettura e l’urbanistica.

Combattente

Arriva poi l’occupazione tedesca nella primavera del 1944, il conseguente regime fantoccio delle Croci frecciate di Ferenc Szalasi – responsabili di indicibili atrocità verso gli ebrei – e il trasferimento a Budapest di Adolf Eichmann in persona per organizzare la più grande deportazione (500.000 persone) della comunità ebraica, rimasta fino ad allora pressoché intatta, verso Auschwitz. Friedman si unisce a un piccolo gruppo di resistenza sionista assumendo il nome di battaglia Yona (“colomba”), falsificando documenti e sperimentando tecniche di comunicazione da guerriglia, ma subisce una delazione e si salva solo perché imprigionato dalla Gestapo come oppositore politico e non in quanto ebreo. Il caos sopraggiunto con la rapida avanzata dell’Armata Rossa, ricordato magistralmente da Sándor Márai in Liberazione (Adelphi), gli restituisce la libertà, ma è vivo per miracolo: un soldato tedesco che avrebbe potuto sparargli alla testa lo lascia andare, forse sapendo che in poche ore avrebbe potuto capitargli la stessa sorte.

Profugo

Amareggiato dalla distruzione della sua società di appartenenza, decide di emigrare nella Terra promessa, ma il Regno Unito ostacola l’immigrazione degli ebrei europei verso la Palestina, perciò è costretto a trascorrere un anno a Bucarest dove c’è una sede dell’agenzia ebraica per l’Aliyah. Qui fa l’esperienza di profugo insieme a molti altri, costretto a vivere in grandi appartamenti insieme con molti altri nuclei famigliari che vanno e vengono ogni giorno, cosa che stimola il suo primo progetto per un abitare mobile e flessibile dove anche gli impianti possano essere spostabili a piacere per meglio fronteggiare l’emergenza.

Kibbutznik

Emergenza che incontra anche appena sbarcato finalmente a Haifa nel 1946, dove ogni giorno sbarcano centinaia di persone da allocare in baracche o centri d’accoglienza riadattati velocemente in attesa di una destinazione più certa (ricorda qualcosa?). Yona fa allora l’esperienza comunitaria del kibbutz di Kfar Glikson, con altri ebrei ungheresi e rumeni, iscrivendosi al Technion di Haifa per finire i suoi studi e mantenendosi lavorando come muratore. Questi però sono di nuovo interrotti dalla guerra d’Indipendenza del ’48 dove lui è addetto alla progettazione delle trincee, che per loro natura si muovono di continuo.

Architetto

La mobilità diventa dunque il fil rouge dei suoi studi di architettura, che proseguono con la laurea e le esaltanti lezioni del visiting professor Konrad Wachsmann, alfiere della prefabbricazione e di strutture leggere estendibili a piacere. Ecco allora che le sue prime idee sul tema sono presentate all’ultimo CIAM di Dubrovnik del 1956, dove ottengono molto ascolto specie fra i più giovani. Qui presenta The Settlement Revolution, che è una critica radicale alla pianificazione urbanistica:

«L’autodeterminazione degli utenti fa funzionare gli insediamenti.

L’autodeterminazione degli utenti è migliore della pianificazione governativa. L’autodeterminazione degli utenti risolve problemi che i governi non possono risolvere…

La rivoluzione dell’insediamento è un “voto per atti”: gli utenti fanno ciò che i funzionari non fanno per loro. I problemi degli insediamenti non possono essere risolti da altri che non siano gli effettivi utenti».

Questo resterà il cuore del suo Manifeste de l’architecture mobile, pubblicato in ciclostile dopo il suo trasferimento a Parigi nel 1957 – nel frattempo il nuovo preside di architettura del Technion lo aveva cacciato perché riteneva le sue idee futili –, continuamente ristampato con aggiornamenti e distribuito non come libro, ma come brochure a lezioni, convegni e mostre che freneticamente organizza o è invitato a tenere in giro per l’Europa. Si costituisce così il GEAM, Groupe d’étude pour l’architecture mobile, che non avrà lunga vita perché schiacciato dalla personalità di Friedman che intanto ha modo di conoscere Jean Prouvé, Frei Otto, Constant e anche Le Corbusier, il suo idolo, che lo incoraggia ad andare avanti. Il primo a pubblicarlo in Italia è Alessandro Mendini, giovane redattore di “Casabella”. Ecco allora che si unisce a Michel Ragon, anche lui appena deceduto, animatore del GIAP Groupe International pour l’Architecture Prospective, al fianco di architetti come Paul Maymont e scultori come Nicolas Schöffer. Alle sue lezioni assistono da studenti i futuri componenti di Archigram, Bernard Tschumi e tanti altri cui vengono sottoposti concetti come l’Urbanisme mobile (1957) e la Ville spatiale (1959), vale a dire le idee più ambiziose e radicali dell’ottimismo tecnologico all’apice del modernismo che Reyner Banham inserirà retrospettivamente nel novero delle megastrutture, sebbene Friedman abbia sempre rifiutato questa categorizzazione perché a differenza di tutti gli altri prevedeva un grande margine di adattamento da parte degli abitanti.

Ville spatiale sopra Parigi, 1959.

Professore

Alla fine degli anni ’60 Friedman comincia la sua carriera di professore in numerose università americane, attirato soprattutto dalle possibilità offerte dai nuovi computer che allora erano grandi come una stanza e impossibili da usare in Europa, dove di norma erano riservati all’esercito. Discutendo processi di democratizzazione dell’architettura come il Flatwriter e i meccanismi urbani, confluiti nel volume dal titolo lecorbusieriano Per una architettura scientifica (Officina 1971). Friedman conosce così Nicholas Negroponte, laureato in architettura, che insieme al suo The Architecture Machine Group sviluppa un software per l’auto-progettazione da parte degli abitanti che chiama “The Yona System”.

Funzionario Unesco

Poi all’inizio degli anni ’70, Friedman comincia a occuparsi repentinamente solo di tecniche povere, tecnologie semplici e partecipazione, in linea con altri architetti e designer di quegli anni (Riccardo Dalisi, Enzo Mari, Ugo La Pietra, Victor Papanek, i Superstudio della cultura materiale extra-urbana ecc.) e comincia perciò a collaborare con l’Unesco in diversi programmi di autocostruzione dedicati ai paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa e India. Nascono così L'architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà (1978) e Alternative energetiche (1982) pubblicati in italiano entrambi da Bollati Boringhieri così come Tetti (a cura di Andrea Bocco, Quodlibet 2017), che riunisce dispense sul riuso di materiali di scarto per l’edilizia destinate all’India, in specie alla zona di Madras/Chennai dove nel 1987 costruisce insieme con Eda Schaur il Museum of Simple Technology a scopo dimostrativo e didattico. In questo Friedman è stato anche un precursore della sostenibilità, nell’esplorazione di vie alternative a quelle imposte dal progresso tecnologico: «I problemi della casa non riguardano solo i poveri. Vogliamo proporre soluzioni interessanti per tutte le società. Ma poiché dobbiamo stabilire delle priorità, abbiamo privilegiato le tecniche accessibili alle persone più povere». Giancarlo De Carlo, che conosce dai tempi dei CIAM, lo pubblica sulla sua rivista “Spazio e società”.

Saggista

Tuttavia è forse Utopie réalisables, ripubblicato nel 2000 con la casa editrice L’éclat di Michel Valensi e Patricia Farrazzi che inaugura un lungo e solido sodalizio editoriale – sono loro infatti a dare finalmente una casa alle sue erratiche pubblicazioni –, il testo più ambizioso e un po’ la sua summa teorica. L’originalità di fondo di Utopie realizzabili (Quodlibet 2003) e di Come vivere con gli altri senza essere né servi né padroni (a cura di Franco Bunčuga, Elèuthera 2017), che colpì anche Ivan Illich, consiste nel trovare una posizione autonoma e molto personale. Tratta dell’organizzazione della società, ma a differenza di qualsiasi analisi sociologica rinuncia a utilizzare numeri e statistiche, rigettando anzi il concetto di uomo medio. Ciò che Friedman analizza è anzitutto il linguaggio e la comunicazione, con i relativi effetti che le loro storture comportano anche in termini di città e territorio. Se ad esempio la città rappresenta l’utopia per eccellenza, «forse persino la prima utopia umana realizzata», essa allora andrà intesa come sintesi di organizzazione umana (software) e territorio (hardware) alla luce dei due concetti intimamente correlati di “gruppo critico” e “villaggio urbano”. In questi due libri correlati – uno è infatti la trasposizione a fumetti dell’altro – è leggibile in controluce una vicinanza ideologica alle posizioni del Kulturzionism di Martin Buber, Moshe Sharett e altri, linea politica e culturale più conciliante verso la minoranza araba, ma perdente nella costruzione dello Stato d’Israele.

Fax di Alessandro Mendini, spedito dopo aver ricevuto una copia di Utopie realizzabili, 2003.

Artista

A cavallo del 2000, la sua figura intellettuale così anomala e originale fu scoperta dal mondo dell’arte contemporanea, si vedano le partecipazioni di Friedman a Documenta di Kassel nel 2002 o alle Biennali d’Arte di Venezia del 2003, 2005 e 2009, su invito di curatori come Catherine David, Hans Ulrich Obrist e Daniel Birnbaum. Nel 2006 al Mart di Rovereto e proprio quest’anno nelle gallerie Minini di Milano e Brescia, Maurizio Bortolotti ha curato delle retrospettive del suo lavoro in chiave artistica analogamente a quanto fatto da Hou Hanru al MAXXI nel 2017, da Caroline Cros e altri in vari musei francesi e dei Paesi Bassi o ancora da María Inés Rodríguez al MUSAC di Léon nel 2011. Singoli artisti vanno a trovarlo per affinità o per studiarne l’opera da vicino, come Camille Henrot, Margherita Morgantin, Stefano Graziani, Emmanuele Lo Giudice e molti altri. Sulla scia di questa nuova circolazione anche la cultura architettonica ha ricominciato a interessarsi del suo lavoro e la sua opera è tornata a essere discussa, come nel 2004 quando è stato ospite della Fondazione Targetti di Firenze, quindi analizzata nei manuali, sulle riviste come nella “Domus” diretta da Stefano Boeri (2004-2007) e rimessa in mostra (ad esempio da Nader Seraj e Cyril Veillon alla Galleria Archizoom dell’EPFL di Losanna nel 2012 e in “La città nuova/oltre Sant’Elia”, curata da Marco De Michelis a Villa Olmo di Como nel 2013), dopo essere praticamente sparita negli anni del postmoderno. Anche i suoi articoli, oltre ai libri, sono stati antologizzati e pubblicati in varie lingue vedi ad esempio l’antologia Pro Domo pubblicata da Actar nel 2006 in inglese e in spagnolo. Nel 2008 il Getty Center di Los Angeles ha acquisito tutto l’archivio cartaceo di Yona Friedman, accanto ai fondi di Aldo Rossi, Bernard Rudofsky, Lebbeus Woods, Pierre Koenig etc. Di recente A&Mbookstore Edizioni di Milano ha pubblicato il volume Untitled, a cura di Maurizio Bortolotti, Jean-Baptiste Decavèle et al.

L'ordine complicato. Come costruire un'immagine, Quodlibet 2011 (Fotografia di copertina di Stefano Graziani).

Fisico

Perciò, nei suoi ultimi anni Friedman, protetto dalla sua sorprendente casa-museo di Boulevard Garibaldi, ha se possibile intensificato la sua attività di conferenze, workshop, installazioni – soprattutto insieme con Jean-Baptiste Decavele –, senza rinunciare a disegnare, scrivere e realizzare brevi film d’animazione disponibili su Vimeo spesso a tema animale, in particolare ai cani – la Balkis Production è un omaggio al suo amato, ultimo cane. Uno dei suoi ultimi libri è stato L’ordine complicato. Come costruire un’immagine (Quodlibet 2011), un testo in cui affronta la fisica teorica, materia che lo ha sempre nutrito sin dai tempi di Heisenberg, dove nell’introduzione c’è un passo che ha l’aria di un testamento: «Io non conosco la realtà, ma mi sembra che la si possa affrontare solo con l’immagine. È ciò che fanno i cani, ma che può capitare di fare anche a noi. L’intera storia dell’umanità può essere rappresentata da una sequenza di immagini. Architettura: saper costruire. Non solo degli edifici: il campo è più vasto. Si parla di architettura di un romanzo, di una sinfonia, ma anche del corpo umano o del diritto romano. L’uso del termine “architettura” è frequente, in relazione a un sistema informatico. “Architettura” significa anche assenza di regole prestabilite: è essa stessa a condurre alla creazione di regole. “Architettura” implica una costruzione strutturata, una costruzione bastante a se stessa. È questo che ho cercato di fare in queste pagine. Non so se le mie proposte siano giuste o sbagliate, ma ho fatto il possibile per renderle coerenti. Una costruzione ha il dovere di esserlo».

Presentologo

Ci sarebbero ancora molte cose da raccontare su Yona, su quanto detestasse essere definito utopista o futurologo (“sono un presentologo!”), sul suo amore per sua moglie Denise Charvein che lo aiutò moltissimo specie nelle sue pubblicazioni o ancora sulle sue predilezioni, come ad esempio la città preferita che, mi disse una volta, era senza dubbio Sana’a, la martoriata capitale dello Yemen, sublime esempio di “architettura senza architetti” (Rudofsky, il suo architetto preferito) che ricorda moltissimo i suoi progetti, ricchi di semplici decorazioni. O di quella volta nello studio losangeleno di Frank Gehry, dove seminò il panico tra gli assistenti e le segretarie armeggiando il plastico di uno degli ultimi mastodontici edifici disegnati dall’architetto canadese, apostrofandolo «ma questa facciata non si muove, costa così tanto e neanche si muove, stai sbagliando tutto Frank, lo sai?», e lui, preso alla sprovvista, balbettava che no, la gente si sarebbe spaventata, l’assicurazione non avrebbe capito, insomma non era proprio possibile… «Everything is possible!» fu la risposta serafica che non ammetteva obiezioni.

Ciò che più conta è che i suoi concetti e progetti, in maggior parte ancora inattuati, al contrario delle soluzioni mainstream del passato, restano vivi e pronti all’uso come dei semi per risolvere i problemi insoluti del nostro presente e dunque, resta valida anche per lui l’antica poesia di Avraham Ben Yitzhak: «beati coloro che seminano e non raccolgono».

Camminando verso la Galleria Giò Marconi per visitare la mostra Qualcos’altro, mi sono chiesta che senso possa avere oggi visitare una mostra di monocromi. La prima ragione è evidente: per uno studioso o un appassionato, una mostra di questo stampo ha un valore documentale indiscutibile, permette di inquadrare l'esperienza di un artista in una prospettiva situata, testimoniando una fase specifica della sua produzione. Ma per un visitatore che non abbia un’urgenza di studio, quale può essere la ragione, il senso di visitare una mostra di monocromi degli anni '60 nel 2020? Non si tratta forse di un momento pienamente documentato delle avanguardie del secondo Novecento, analizzato sin nei minimi dettagli e in un certo modo ormai cristallizzato, inchiodato sulla carta come una farfalla da uno spillo?

Mario Schifano, Qualcos’altro 22.01.2020 – 20.03.2020, Installation view Gió Marconi, Milan, photo: Filippo Armellin Courtesy: Gió Marconi, Milan.

Il nucleo di opere presentate in mostra da Alberto Salvadori, in collaborazione con l’Archivio Mario Schifano di Roma, è compreso tra il 1960 e il 1962, quando l’artista ha già alle spalle alcuni esperimenti informali. Gli smalti su carta intelata selezionati da Marconi alternano monocromi e opere a due tinte: alcuni di questi risalgono alla celebre collettiva 5 pittori del 1960 alla quale partecipano Franco Angeli, Tano Festa, Francesco Lo Savio e Giuseppe Uncini, tenutasi presso la galleria La Salita di Gian Tomaso Liverani, all’epoca punto di riferimento della scena informale.

Lo stesso gruppo di artisti aveva già esposto alla galleria Il Cancello di Bologna con una presentazione curata da Emilio Villa, mentre la mostra a La Salita è accompagnata da un testo di Pierre Restany, teorico del Nouveau Réalisme vicino a Yves Klein e Jean Fautrier. Si tratta di un passaggio storicamente significativo perché la collettiva rappresenta un momento seminale nella produzione dei cinque artisti e li attesta come gli alfieri della nuova scuola romana. Restany, già critico verso un movimento informale che ritiene ormai stanco, restituisce un ritratto dei cinque artisti in divenire, sospesi tra il Neo Dada e, appunto, il Nouveau Réalisme, un ritratto di “nuovi pragmatisti”, liberi dal gravame sentimentale dell’informale e orientati verso una nuova concretezza. Ed è proprio Restany che propone a Liverani i lavori di Schifano, che nel 1960 ha ventisei anni e lavora in uno studiolo su una terrazza di Piazza Scanderberg: è lì che lo vanno a trovare la gallerista Ileana Sonnabend, Leo Castelli e Robert Rauschenberg, vicino a Piazza del Popolo e a quel Caffè Rosati che è il luogo di ritrovo dell’avanguardia intellettuale durante una breve, luminosa stagione di fioritura culturale che non avrà eguali nella storia della città. Roma è finalmente una piazza di respiro internazionale (con epicentro Burri, in pieno dialogo con la Milano di Lucio Fontana) grazie alle produzioni hollywoodiane che hanno colonizzato Cinecittà, e diventa meta del turismo colto statunitense: Roma e New York si scoprono all’improvviso allineate, accomunate da intuizioni simili e da ricerche che si muovono verso un deciso superamento dell’astrazione, alla spasmodica ricerca di nuovi modi di fare figurazione.

La mostra alla Salita è la prima mostra importante di un giovane Schifano, figlio di un archeologo, restauratore del Museo Etrusco di Valle Giulia e artista posseduto dalla pittura. A differenza di altri, è un artista che procede in maniera individualistica, seguendo una traiettoria autonoma, refrattario a qualsiasi vincolo. Schifano vede il lavoro di Jasper Jones e Rauschenberg sulle riviste dell’epoca che circolano tra gli artisti, è già consapevole del valore delle proprie ricerche. Nel biennio ‘60 – ‘62 la sua produzione è intensa e radicale: realizza degli “schermi” sui quali stende la pittura, una vernice sonora, grezzamente vitale, tutta di superficie. Sono opere che arrivano dopo i lavori con la terra e le pitture-cemento, ed emergono in una fase di rapida evoluzione, segnata dal richiamo del colore che lo guiderà verso la successiva figurazione. Schifano “l’irregolare” procede in maniera libera, apparentemente casuale, cerca qualcosa che è nella superficie del dipinto, incastrato nelle piccole irregolarità delle campiture di colore, nel dialogo gestaltico tra primo piano e lo sfondo, nei segni, nelle campiture e colature. Trova ciò che sta cercando guardando attraverso l’obiettivo di una Rolleiflex che chiede in prestito proprio a Uncini. La visione attraverso il filtro della macchina fotografica è una folgorazione che lo accompagnerà per tutto il resto della carriera ed è lì che si innesca, lì che trova una prima incarnazione nelle carte verniciate che anticipano alcune istanze ancora in nuce. I monocromi rappresentano il punto sorgivo di quella linea ascendente che porterà Schifano a brillare come una stella cometa, assunto nel cielo della sua mitologia, e poi lo condurrà lungo una traiettoria di caduta, giù nel delirio da tossico e delle opere buttate via, le copie, i falsi e tutta l’incredibile vicenda esistenziale che per anni ha messo in ombra il valore di una produzione che non ha equivalenti ma solo epigoni.

Mario Schifano, Qualcos’altro 22.01.2020 – 20.03.2020, Installation view Gió Marconi, Milan, photo: Filippo Armellin Courtesy: Gió Marconi, Milan.

Tornando al punto originario, Giuseppe Uncini racconta della comune idea di lavorare sul monocromo: «non importava più il disegno, non importava più niente. In un certo io c’ero già arrivato, già lavoravo con il cemento. Lui, più pittore di me, faticò parecchio ad abbandonare l’idea del colore, del disegno, del quadro, però lasciò tutto e ricominciò con una piccola tela. Sì, iniziò con un piccolo quadretto, stese dello smalto nero e nella stesura lasciò alcune parti leggermente scoperte. Era una pittura un po’ tirata via, molto disinvolta, quasi una strafottenza, un “me ne frego”.» (Luca Ronchi, Mario Schifano, Una biografia, Johan & Levi Editore, 2012, pag. 25-26)

Il monocromo è quindi il punto di azzeramento, il grembo da cui nasce il corpo pittorico di Schifano, ed è un tentativo di assumere una prospettiva che offra un’apertura a nuove germinazioni. Non si tratta però di una novità assoluta: è stato esplorato da Yves Klein, Piero Manzoni, Alighiero Boetti, Piero Dorazio, Tano Festa, Enrico Castellani, Lucio Fontana, Fabio Mauri e poi Ad Reinhardt, Barnett Newman e gli americani: Schifano cerca una propria strada, che si concretizza in una serie di opere già distanti dall’informale ma anche dalla pittura gestuale, che pure rimane una componente del suo lavoro. In queste opere il dinamismo, la velocità sono presenti ma allo stato solido, testimoniano l’istante prima che l’azione si compia. Mantengono ancora una relazione con la materia, una matrice culturale radicalmente europea e italiana che non si perderà mai del tutto e che segnerà una via tutta italiana alla pop art. Il colore coprente talvolta lascia spazio a delle aree nude, rimanda a un’idea dello schermo ma senza ricorrere alla tautologia: Schifano cerca un’evidenza, un’immediatezza propria dell’immagine fotografico-pubblicitaria ma per tradurla in un linguaggio personale, modellando pittoricamente una forma ancora in fieri. La sua è un’affermazione che non dice, è un paradosso. Da lì si irraggia una domanda che non si esaurisce con il passare del tempo e non riguarda l’assenza di figurazione. Non tutti i monocromi sono uguali, anzi ogni monocromo lo è a modo suo, per parafrasare Tolstoj, e i lavori di Schifano sembrano gravidi di tutto quello che verrà dopo: le palme, l’utilizzo delle scritte e dei loghi, le stelle, le foto dipinte, i paesaggi anemici, le tele emulsionate, i deserti, i televisori, i film impossibili. In fondo, in queste carte è già contenuta in potenza tutta l’iconografia che l’artista partorirà successivamente, quella urgenza espressiva che lo rende un artista bulimico, capace di bruciare tutto fino ad arrivare a negare la pittura stessa in favore di un’immagine meccanica, svuotata di sé, per poi giungere a una inaspettata rinascita negli anni ‘80, fino agli ultimi, misteriosi quadri scuri, che rappresentano una meditazione conclusiva sulla pittura e chiudono idealmente il percorso inaugurato proprio con i monocromi.

Tra gli Untitled e le opere dai titoli poetico-ironici come Vero amore incompleto, Qualcos’altro, Tempo moderno (tutte del 1962) scorre una palingenesi pittorica. Il rapporto con Marconi risale proprio agli anni ‘60, quando il gallerista vede i suoi lavori e lo mette sotto contratto in esclusiva, ma il menage si rivela subito complicato: Schifano non rispetta gli impegni, vende i quadri in autonomia, è imprevedibile; alle spalle ha già la brutta rottura con la Sonnabend, che gli chiede continuità produttiva proprio sui monocromi. Nel 1963 la mostra Tutto Schifano alla galleria Odyssia segna l’approdo alla pop art e dal 1965 realizza con Marconi una serie di mostre importanti, un ciclo che si interrompe nel 1970 dopo una fuga nel sud est asiatico dell’artista. Fa tutto parte della leggenda, di un’esistenza senza misura, nei fatti completamente votata al lavoro. Cosa rimane oggi di quella vicenda, di tutte le singole fasi della storia pittorica di un artista larger than life, e andando a osservare con la lente d’ingrandimento, cosa rimane di un solo biennio, il ‘60 – ‘62, quando l’artista è affacciato al successo, scattato come un corridore dai blocchi di partenza?

Forse una possibilità di risposta è nelle opere ostese nello spazio asettico della galleria. Silenziose, illuminate con una certa crudezza, ritmate dai blocchi di colore che avanzano verso lo spettatore, sembrano chiuse in sé stesse e invece sono germinative: in quello spazio-tempo che salda ciò che è prima e tutto quello che viene dopo, in quella condizione privilegiata di virtualità, risiede ancora un senso per chi guarda oggi. È il qualcos’altro che parla, come una memoria che agisce sul presente – una rammemorazione –, è quello che rimane fuori dall’opera e che non trova spiegazione. È come osservare una cellula da cui nasceranno altre cellule e poi una forma di vita complessa: nello spostamento dal sé a un sé potenziale, in un’evidenza che rimane permeata di mistero, è possibile rinvenire un’energia, una forza pristina, ancora intatta, che parla al dì là del tempo e dello spazio contingenti.

Oggi l’idea dell’immagine che vive attraverso uno schermo assume un valore completamente diverso da ciò che fu negli anni ‘60 ma l’intuizione originale risulta, se possibile, ancor più significativa. Se nella prima visione di Schifano il filtro dei media modellava le forme e intratteneva con esse un rapporto dinamico, oggi non vi è più distinzione tra le immagini e i dispositivi che le producono, così come si è dissolto il confine percepito tra immagine e realtà fattuale. Lo stesso artista ha indagato l’idea del flusso visivo per tutta la propria carriera, abbandonandosi volontariamente alla corrente delle immagini prodotte dai mass media, a tratti smarrendosi per poi riconquistare il controllo delle proprie visioni attraverso l’esercizio della pittura. Lo salva una forma di grazia che si manifesta come un balenare di luce nelle sue opere, e che fa sì che Schifano riesca a danzare con le immagini senza esserne mai fagocitato, senza annegare in un oceano di fantasmi. Tornando ai monocromi, a quelle composizioni dense ed elementari appartiene un modo di guardare che oltrepassa il corpo delle cose da parte a parte e riesce a restituircene il senso. In quell’apparente stallo che si traduce in un istante dilatato, che continua infinitamente ad accadere, si pongono le condizioni affinché le forme vengano separate dal flusso indistinto del visibile e tornino a vivere non come simulacri ma restituite al mondo con una nuova presenza, rinate. Uno spazio che avvolge l’accadimento della visione e che congiunge l’inizio e la conclusione dell’esperienza pittorica di Schifano. Lì ha ancora senso guardare, anche oggi.

«Là dove la luce che dà forma ai volti e alla vita e alle immagini fotografiche e mentali del mondo si presenta finalmente per quello che è. Dove c’è solo questo plasma di luce e tutti i volti e le persone e le cose e le forme e le loro immagini stanno dentro quel bagliore che cancella le forme e le identità delle forme. Non si vedrà più niente, ci sarà solo la catastrofe della luce.»

(Antonio Moresco, Lo sbrego, SEM, 2019).

Il regista Liev Schreiber racconta che quando morì il nonno, nel 1993, decise di cominciare a scrivere una storia della sua vita “nella speranza che potesse in qualche modo guidare la mia e creare una testimonianza più permanente della sua”. Però, ben presto, si accorse che i suoi scritti avevano “assunto la forma di un road movie in cui un giovane americano si reca in Ucraina in cerca del proprio patrimonio culturale”. Alcuni anni dopo, imbattutosi nel romanzo Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer, è “rimasto stupito dalle analogie tra la mia storia e la sua”. Per queste similitudini concluse di realizzare la trasposizione cinematografica del romanzo. Così, romanzo e film, diventano un viaggio nella memoria, una metafora del ricordo, la necessità di non dimenticare la Storia e, soprattutto, le storie delle persone comuni segnate dagli accadimenti della vita. Sono gli stessi intenti e propositi rintracciabili nella scelta di organizzare la mostra I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970, al MADRE - Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, fino al 13 aprile 2020.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970 Veduta della mostra al Madre·museo d'arte contemporanea Donnaregina, Napoli Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli Foto ©Amedeo Benestante.

Sebbene l’obiettivo della retrospettiva non sia quello di celebrare il genius loci né, tanto meno, Marcello Rumma tout court, l’esposizione, per alcuni aspetti, è un prezioso, quanto dovuto, atto di riguardo nei confronti di un importante protagonista del panorama culturale degli anni Sessanta, sia locale che nazionale, promotore di inedite quanto rivoluzionarie attività i cui esiti sono tuttora individuabili. Il principale dichiarato intendimento è quello di attivare una riflessione critica coerente, per ri-sistemare e ri-ordinare la storia, ri-attivando il ricordo che costruisce il tessuto dell’identità.

Come in un percorso nella memoria, con pareti grigie e un’illuminazione che cambia di intensità allorquando si posa sugli elementi esposti, la mostra si articola su più livelli che corrono paralleli. Mediante un racconto rigorosamente scientifico, cronologicamente minuzioso, intimo e collettivo allo stesso tempo, è tracciata una storia locale e generale e, contemporaneamente, è disegnato il ritratto di un uomo, Marcello Rumma (Salerno, 1942-1970), figura centrale nel dibattito culturale alla fine degli anni Sessanta. Di sala in sala, gli aspetti personali e pubblici di Marcello Rumma si confondono e si sovrappongono di continuo, in un costante e ininterrotto intreccio tra privato e sociale, con i suoi progetti editoriali ed espositivi, accompagnati dalla sua costante e brillante attività di collezionista. Nello sviluppo narrativo, i curatori Gabriele Guercio con Andrea Viliani, hanno sapientemente distribuito opere, pubblicazioni, missive, fotografie (tra le quali, quelle di Mimmo Jodice, Ugo Mulas, Claudio Abate), articoli di giornali, pubblicazioni, libri, riviste, che delineano il ritratto privato di Marcello Rumma, mai disgiunto da quello pubblico.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970 Veduta della mostra al Madre·museo d'arte contemporanea Donnaregina, Napoli Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli Foto ©Amedeo Benestante.

Da subito, colpiscono i numeri: ben undici sezioni, più una – la zero, spalmate in ventinove sale, suddivise tra il terzo e il secondo piano del museo, con più di settanta opere d’arte provenienti anche dalla Collezione Rumma, intervallate, come detto, da una messe di materiali per delineare, con un ordine finemente cadenzato, un arco di tempo di appena sei anni. Sei anni intensi, pieni e produttivi, quasi vissuti per raccontarli, che vedono Marcello Rumma svolgere un ruolo di primo piano a soli ventitré anni fino alla sua prematura scomparsa a ventotto anni. Anni che, come detto, hanno segnato la vita culturale della città campana e della storia dell’arte in generale. Perché, tra le diverse attività che la brillante e fervida mente di Marcello Rumma portò avanti, fondamentali, e ormai veri capisaldi, sono le tre edizioni della Rassegna di Arte Internazionale organizzate in una città e in un luogo del tutto impensabili per quel periodo, completamente fuori da tutti quelli che allora erano i circuiti espositivi conclamati: gli Antichi Arsenali della Repubblica, ad Amalfi. Qui riunì artisti e critici che divennero, da lì a poco, il gotha dell’arte contemporanea. Risale al 1966, Aspetti del “ritorno alle cose stesse”, a cura di Renato Barilli (una riflessione sulla pittura che coinvolse, tra i vari artisti, Giosetta Fioroni, Tano Festa, Titina Maselli, Mario Schifano); al 1967, L’impatto percettivo, curata da Alberto Boatto e Filiberto Menna (incentrata sulla percezione delle più recenti produzioni artistiche, con Robert Indiana, Jasper Johns, Andy Warhol, Roy Liechtenstein, Piero Dorazio, Enrico Castellani); al 1968 Arte Povera più Azioni Povere, a cura di Germano Celant, una sorta di definitiva consacrazione dell’Arte Povera, soprattutto in uno spazio pubblico, dopo le sue apparizioni nelle gallerie La Bertesca di Genova e de’ Foscherari di Bologna, con Giovanni Anselmo, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario e Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali e Gilberto Zorio, Richard Long, Paolo Icaro, Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti (nel 2018 il Castello di Rivoli ha dedicato una mostra a questa edizione).

La distanza temporale, ha permesso di comprenderne appieno la portata di quelle iniziative. "Marcello Rumma l'ho incontrato direttamente ad Amalfi, in occasione della mostra Arte Povera più Azioni Povere, pur avendolo conosciuto pochi giorni prima a Torino– ha dichiarato Giovanni Anselmo, in occasione della mostra. Non c'erano quindi tra noi rapporti così stretti. Mi è dispiaciuto non aver approfondito la sua conoscenza, in virtù dell'evento da lui organizzato, che si è poi rivelato essere di notevole importanza per l'epoca. Ricordo una mostra piena di energia, ma direi anche "avventurosa", perché non c'era nulla di preorganizzato; gli artisti, quando arrivavano, occupavano lo spazio che c'era e che meglio si confaceva con le loro opere cercando di non interferire troppo con quelle dei colleghi". Per Renato Barilli, Marcello Rumma “si sentiva un po’ cinto d’assedio dai concittadini emersi o emergenti, in genere appoggiati all’ambiente di Roma. Volendo organizzare mostre, ragionò al modo dei Comuni medievali, per la cui direzione si ricorreva a un podestà residente in altro luogo, per non dover scegliere tra le varie fazioni locali. Per questo si rivolse a me per Ritorno alle cose stesse – titolo ripreso da Edmund Husserl – di Amalfi, per la quale adottai una visione inclusiva applicata alla Pop Art, coinvolgendo artisti di Pistoia, Milano, Torino, con una critica verso i colleghi romani animati da un eccesso di “purezza” nelle loro scelte. Linea seguita da Marcello Rumma che, infatti, acquistò un dipinto di Domenico Gnoli, nonostante molti gli suggerirono di liberarsene. Una collaborazione la mia che non si limitò solo all’edizione del ’67 ma si protrasse anche in quella del ’68, suggerendo come curatore Germano Celant, allora alle prime battute”.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970 Veduta della mostra al Madre·museo d'arte contemporanea Donnaregina, Napoli Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli Foto ©Amedeo Benestante.

Anni frenetici, intensi, ricchi, che trovarono, nel territorio campano, un terreno fertile. Non si deve dimenticare che a Napoli si estendeva il regno di Lucio Amelio (anch’egli celebrato al MADRE con una mostra nel 2015) con la sua Modern Art Agency aperta nel 1965. Con Amelio collaborò, come socio, dal 1970 al 1974, Pasquale Trisorio allorquando, con la moglie Lucia, fondò Studio Trisorio (è di questi giorni la pubblicazione del volume Studio Trisorio una storia d’arte che ne ripercorre i quarantacinque anni di attività). Nonché la presenza di autorevoli collezionisti quali Vittorio Baratti, Peppino Di Bennardo, Renato e Liliana Esposito, Graziella Lonardi Buontempo, Giuseppe Morra.

Una mente, quella di Marcello Rumma, che correva veloce, come la sua fluttuante scrittura delle lettere indirizzate ad artisti e curatori. Sempre impegnato in molteplici progetti. A Salerno, nei primi anni Sessanta, affianca il padre Antonio Rumma nella gestione del Collegio Parificato Arturo Colautti di proprietà della famiglia Rumma, fondato nel 1935. È da qui che prenderanno avvio le sue prime iniziative culturali, a partire dai cambiamenti che apportò al sistema educativo, attraverso un sistema di esperienze di vita comunitaria con una “didattica aperta”, una sorta di Bahaus italiana.

Nel 1965: dà alle stampe il numero unico di Il Ponte, Rapporti e Nuove Angolazioni, tre riviste scolastiche, osannate anche dalla stampa con titoli del tenore “Miracolo scolastico in provincia di Salerno”, nelle quali l’arte ha un ruolo dominante, come chiaramente esplicitato già dalle copertine: Arbre des lentes insomnies, 1964, di Guido Biasi, acquistata qualche mese prima dallo stesso Marcello Rumma, su Il Ponte; Da una storia di mio nonno, 1965, di Bruno Donzelli su Rapporti; Gran Cairo, 1962, di Frank Stella su Nuove Angolazioni; riviste che vedono raccolti interventi di intellettuali del calibro di Edoardo Sanguinetti o Eduardo De Filippo. Finanzia una squadra di calcio. Apre una sala cinematografica. Fonda il Colautti Club, poi trasformato in Centro Culturale Colautti.

Nel 1966: organizza la già citata prima Rassegna di Amalfi.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970 Veduta della mostra al Madre·museo d'arte contemporanea Donnaregina, Napoli Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli Foto ©Amedeo Benestante.

Nel 1967: nel suo appartamento a Parco Persichetti, insieme alla moglie Lia Incutti Rumma, dà avvio alla sua collezione d’arte, aperta alle più innovative proposte artistiche dell’Arte Povera e della Pop Art; organizza la seconda edizione della Rassegna di Amalfi, affiancata dal convegno della critica d’arte Lo spazio dell’arte d’oggi, con i preziosi contributi di Barilli, Calvesi e Menna; la Prima Rassegna Nazionale dell’Incisione Contemporanea, a cura di Maurizio Calvesi, Germano Celant e Filiberto Menna, nella Hall del Teatro Augusteo, e la Prima Rassegna di Scultura Italiana Contemporanea, a cura di Renato Barilli, Gillo Dorfles e Filiberto Menna, sotto i portici del Palazzo Comunale; assume la direzione artistica dello spazio espositivo dell’Agenzia Einaudi 691, ricavato appunto all’interno della libreria Einaudi.

Nel 1968: oltre alla terza edizione della Rassegna di Amalfi, organizza Ricognizione cinque, un ciclo di cinque mostre personali di artisti affiancati da cinque critici, in cinque mesi, a cura di Angelo Trimarco, il cui catalogo, stampato dal Centro Studi Colautti, vede i testi dei critici accostati a quelli degli artisti, in un costante dialogo tra arte e critica; rassegna abbinata al convegno L’Assemblea della Libera Repubblica dell’Arte, quasi in contrapposizione a quanto accadeva alla XXXIV Biennale di Venezia (in mostra è esposta la foto di Ugo Mulas con la celeberrima “decisione” di Pino Pascali di ritirare le sue opere dalla Biennale; una piccola nota di colore: nel firmare la sua attestazione, Pascali riporta come indirizzo i codici postali Venezia e EUROPA); fonda la Casa Editrice Rumma che, oltre alle collane Saggi e Saggidue, tra i numerosi progetti, annovera la traduzione italiana di scrittori e filosofi europei come Jean Paulhan, Eugen Fink, Marcel Duchamp (Marchand du Sel), la pubblicazione di L’uomo nero, il lato insopportabile di Michelangelo Pistoletto.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970 Veduta della mostra al Madre·museo d'arte contemporanea Donnaregina, Napoli Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli Foto ©Amedeo Benestante.

Tappe biografiche che si rincorrono, che freneticamente si sovrappongono, quasi in costante affanno, ricostruite nella mostra dove, però, si percepisce una serena e imparziale atmosfera che calorosamente accoglie e accompagna il visitatore nella scoperta e conoscenza “di un sognatore che ha dimostrato che con la tenacia e la perseveranza, i sogni si possono concretizzare”, come ama dire Lia Rumma. Sogni evidenti già nella prima sala, significativamente denominata Punti di origine, dove troviamo come una summa dell’intero arco della sua vita: una cartolina di Parigi dove a soli quattordici anni Marcello Rumma si recò, grazie ai suoi risparmi, per visitare e vedere dal vivo le opere d’arte del Louvre; l’olio su carta Periferia, di Renzo Vespigani, la prima opera acquistata da Marcello e donata all’allora fidanzata Lia (conosciuta proprio lungo i corridoi del Collegio, nel quale Lia, neo laureata, inizia a insegnare latino) che segna l’inizio di tutta l’avventura culturale e collezionistica; l’olio su tela Natura morta di Mario Carotenuto che lo stesso artista donò alla coppia come regalo di nozze nel 1967; una piccola foto della famiglia Rumma, con la mamma Renata Ricciardi e il papà Antonio Rumma; una cartolina del Collegio Colautti e la raccolta di poesie verrà questa sera … del fratello maggiore Gianni Rumma morto nel 1961 e pubblicate nel ’67 da Rumma Editore. Un allestimento equilibrato, dove le opere sono ben bilanciate dai materiali di archivio i quali, a loro volta, sono disposti in leggii e in teche agevolmente fruibili, con un buon apparato didascalico e pannelli esplicativi di introduzione a ciascuna sezione, affidati a storici-critici-curatori distinti. Di sala in sala aumenta la sensazione di conoscere sempre meglio Marcello Rumma, i suoi progetti e la sua sfera affettiva (attraverso le foto con Lia o durante alcune cerimonie o durante i convegni) e, allo stesso tempo, di ritrovarsi immersi in quell’atmosfera di grandi fermenti e cambiamenti, uscendo così con la sensazione non solo di aver approfondito in maniera dettagliata un periodo storico per molti versi ancora aperto, nonché il deus ex machina di tutto questo fermento, fulmineamente interrotto nel 1970.

E, dopo un anno di smarrimento, Lia Rumma, che sin dall’inizio ha seguito Marcello “incuriosita da quello che accadeva intorno a noi, dall’interesse di Marcello per l’arte contemporanea, avendo una formazione classica, ero intrigata dai nuovi linguaggi artistici che Marcello afferrava immediatamente: lui guardava, capiva e comprava. Per questo viaggiavamo molto, allacciando buone relazioni con artisti, galleristi. La nostra casa era sempre aperta a tutti: l’ultima stanza, la sala da pranzo, in fondo al corridoio, era sempre apparecchiata per accogliere chiunque venisse a farci visita. Perché per Marcello era fondamentale, sempre, il contatto umano, con gli artisti, col pubblico. E non si preoccupava del valore che quel lavoro poteva avere piuttosto di un altro, per lui quello che contava veramente era che il lavoro piacesse a lui”. Lia prende in mano le redini di quanto finora compiuto e, trasferitasi a Napoli, apre nel 1971 la sua galleria. Il resto è già storia. E l’emozione nella sua voce e nei suoi occhi nel parlare di Marcello e di questa mostra indica il senso che l’intera esposizione ha per lei: un viaggio durante il quale “mi sono ritrovata con Marcello e ci siamo salutati”.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970

Madre_Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, via Luigi Settembrini 79 - Napoli

fino al 13 aprile 2020

orari: chiuso martedì; lunedì e da mercoledì a sabato 10.00 – 19.30; domenica 10.00 – 20.00

biglietti: intero € 8.00, ridotto € 4.00 (gratuito prima domenica del mese)

Livorno ha ospitato la mostra “Modigliani e l'avventura di Montparnasse”, dedicata al “suo” artista più famoso. Nonostante il successo, non si è trattato però della fine di un lungo esilio (lo slogan sottinteso era quello del “ritorno del figliol prodigo”), perché certi esili non possono mai finire. Ed è bene sia così.

Un tempo, trent'anni fa, era possibile salire su un treno a Livorno (verso le sette, o le nove di sera, non ricordo bene) e si arrivava la mattina dopo alla Gare de Lyon. Oggi non si può più fare. Bisogna andare prima a Firenze, poi a Milano, e da Milano raggiungere Parigi attraversando la notte. Persino cento anni fa il collegamento tra Livorno e Parigi era più diretto, non solo in senso ferroviario. Chi conosce bene la piccola città toscana sa che un po' di Parigi aleggiava anche lì, magari cogliendo un riflesso dello stile liberty nella decorazione di un lampione, in una prospettiva di palazzi affacciati sul mare con un gesto che sa (sapeva) di belle époque.

Modigliani, ph Claudia Cei.

A Livorno neppure le bombe sono riuscite a spazzare via quel gesto, a cancellarlo completamente. Chi volesse trovare ancora un'aria di Parigi può per esempio visitare il cosiddetto “Scoglio della Regina”, dove nel 1846 sorgeva un bagno pubblico esattamente nel luogo in cui Maria Luisa di Borbone, ce lo racconta un sito dedicato, “aveva effettuato alcune balneazioni in una piccola piscina coperta solo da tendaggi”. Oggi lì c'è un polo di ricerca nel settore delle tecnologie per il mare. Ma a Parigi non c'è il mare, anche se, mediante la cipria turchese diffusa tra le strade e i tetti, potremmo quasi presentirlo. E allora poniamo Parigi sul mare, sul versante di un cenno disposto a farci veleggiare altrove. Modigliani, vedrete, ci aspetta già sul contorno di un'idea, quella dell'esilio, che ha bisogno di essere penetrata da dialoghi immaginari.

Ph Andrea Dani.

“Credo che pochi siano arrivati in una città sconosciuta, miseri e disarmati come me”. Queste parole non sono di Modigliani, ma di Gino Severini, altro artista toscano che in quel torno di anni (appena svoltato il XX secolo) si dirigevano verso la capitale francese per trovare una fonte d'ispirazione e una possibilità di realizzazione. Siamo nel 1906. Il livornese è arrivato lo stesso anno, dopo aver toccato Capri e Venezia, e l'incontro con Severini si materializza secondo la sceneggiatura più prevedibile: “Salivo per la rue Lepic per andare verso il Sacro Cuore – racconta Severini (La vita di un pittore, Feltrinelli, pag. 34) –, quando, di fronte al famoso ballo del Moulin de la Galette, m'incrociai con un altro giovanotto bruno, con un cappello che soltanto gli italiani sanno o possono...; ci guardammo bene in viso, e poi, alcuni passi dopo, ci rivoltammo ambedue e tornammo indietro. Le solite parole che si pronunciano in questi casi, e forse non ce ne sono altre, sono queste: «Lei è italiano, mi pare?» al che si risponde: «Certo, e anche lei, ne sono sicuro». Ci affrontammo dunque, presso a poco così; ma poi c'informammo a vicenda che eravamo pittori, che eravamo toscani, e che si abitava a Montmartre”. Due esiliati, Severini e Modigliani, o per meglio dire due espatriati verso la patria dell'arte, perché quella era la via, se non si voleva restare impigliati in una tradizione locale, in Toscana praticata dagli infiniti pittori post-macchiaioli, che cominciava già a mostrare la corda.

Ph Andrea Dani.

Anche un cantautore come Vinicio Capossela, che a Modigliani ha dedicato uno dei suoi brani migliori (“Modì”), non può fare a meno di evocare l'esilio, quando parla di lui: “... perché Livorno dà gloria / soltanto all'esilio / e ai morti la celebrità”. Ma di cosa è fatto un esilio, e soprattutto: quanto può durare? Un altro dialogo possibile è quello tra il pittore e l'assessore di Livorno. Quando, in seguito al cambio di giunta (finito l'esperimento pentastellato), lo scorso anno la nuova amministrazione cittadina ha dovuto affrontare il tema delle celebrazioni per il centenario della morte del “suo” artista più famoso, Simone Lenzi, nuovo assessore alla cultura, ha visto che c'era un grosso nodo da sciogliere. Già una volta, nel 1984, la città aveva tentato di riappropriarsi di quel figlio perduto, ma era finita con un disastro di risonanza mondiale. Sulla “beffa”, sulle false sculture gettate nei fossi, oggi sappiamo che in realtà si trattò di qualcosa di molto più fosco di un semplice scherzo. Dietro le facce burlone dei livornesi appaiono maschere grottesche, dai riflessi criminali. “Attenzione, chiunque si occupa di Modigliani viene colpito dalla maledizione”, ha ricordato Claudio Strinati, per anni consulente degli Archivi Legali Modigliani, a Dania Monfini e Claudio Loidice, che hanno cercato di ricostruire la vicenda complessiva di interessi e falsificazioni intessuta all'eredità del pittore (L'affare Modigliani. Trame, crimini, misteri all'ombra del pittore italiano più amato e pagato di sempre, Chiarelettere, pag. 67). Il rischio, lo sapeva bene l'assessore, sarebbe stato però quello di far mancare a Livorno l'occasione di una riappacificazione, di far cioè perdere a Modigliani ancora il treno, stavolta però non per Parigi, ma da Parigi, cioè quello del suo viaggio di ritorno.

Ph Andrea Dani.

In realtà lo stesso Simone Lenzi conosce il tema dell'esilio. Ne dà conto in un libro (In esilio. Se non ti ci mandano, vacci da solo, Rizzoli) che avrebbe meritato più fortuna. Autoconfinatosi in un “paesello” dell'entroterra pisano, scriveva l'assessore in quel volume uscito due anni fa: “Io non so ancora che fine faccio, e neanche so dire esattamente quando ho cominciato a fare la fine che faccio. Ma sono certo che sto facendo una fine” (pag. 11). La fine che hanno fatto più o meno tutti gli assessori al turismo e alla cultura di Livorno, prima di lui, era quella di languire nell'impotenza a causa di una maledizione che, evidentemente, non ha a che fare solo con quella di Modigliani. Lenzi aveva peraltro già affrontato l'argomento in un altro suo libro, centrato sull'immobilismo che sembra affliggere chiunque abbia voglia di realizzare qualcosa in una città sinora vista dunque come una vera e propria tomba di talenti sprecati (Sul Lungomai di Livorno, Laterza): “Ne ho conosciuti a decine di sprecati in questa città. Sprecarsi a Livorno è la cosa più facile del mondo. Tutto ti aiuta a farlo”.

Modigliani, ph Claudia Cei.

L'esilio di Lenzi, però, è durato pochissimo, per fortuna. E mettere su una mostra su Modigliani gli dovrà essere sembrata un'ottima occasione per tornare a casa. La buona sorte gli ha fornito alcuni quadri delle collezioni Netter e Alexandre, in pratica un pacchetto già pronto, curato da Marc Restellini, con dentro una manciata di Modigliani al di là di ogni possibile sospetto, vale a dire non ripescati dalla melma leggendaria dei fossi cittadini o composti sulle tavolozze dei falsari. Nonostante il costo, nonostante la paura di declinare in modo troppo provinciale il nome di “Modì” (maudit, maledetto) in quello familiare di “Dedo” (il diminutivo di Amedeo), si poteva fare. Oltre ottantamila visitatori registrati alla fine della mostra gli hanno dato ragione: l'assessore che sa di stare facendo una fine, adesso potrebbe farne una migliore di quella paventata nel suo libro (glielo auguriamo di cuore).

Ph Andrea Dani.

Ho visitato la mostra a dicembre, nei giorni dopo Natale. In effetti c'era molta gente, stipata nei corridoi angusti del percorso espositivo ricavato nel nuovo Museo della città. Magari ci sarebbe voluto più tempo per pensare a qualcosa di maggiormente attinente al richiamo del grande esule tornato in patria, ma bisogna prenderlo come un inizio. Piuttosto, che farne del tema stesso dell'esilio, posto che Modigliani, parigino d'elezione, sia tornato adesso ad essere “un livornese”? Come noto, quasi ancor prima di essere “un livornese”, Modigliani era un “ebreo livornese”. Qui si avverte un'increspatura nel significato più banale del “tornare a casa”, nella vieta immagine del “figliol prodigo”, un significato che dunque non si può certo stirare come nulla fosse, neppure grazie a una mostra in gran parte riuscita.

Modigliani, ph Claudia Cei.

Ebraismo ed erranza si fondono nella trama di un esilio per il quale non ci può essere possibile ritorno. “L'ebreo – ha scritto Giorgio Manganelli (Mammifero italiano, Adelphi) – è sempre stato l'uomo dell'altrove, e in questo senso è stato lo scandalo, giacché egli era ciò che all'occidentale si chiede di essere, e che l'occidentale rifiuta di essere”. Ma cosa rifiuta di essere l'occidentale? Egli, aveva appena detto Manganelli, “ha il terrore dell'altrove, odia l'altrove, e tuttavia sa nelle sue viscere geroglifiche che solo l'altrove custodisce il suo significato”. (Per inciso: anche una delle prime e più belle canzoni dei Virginiana Miller, dei quali Simone Lenzi è o fu il cantante, s'intitola “Altrove” e parla di stazioni tirreniche al sole in cui passano i treni...). L'ebreo, in altre parole, non permette di addomesticare le domande fondamentali che l'occidentale vorrebbe risolvere senza confrontarsi con una prospettiva di radicale alterità; per questo l'ebreo lo risveglia alla sua condizione di esule nel cuore stesso del suo sentirsi perfettamente “a casa”: “L'ebreo è esule: e noi crediamo di non esserlo”?

Ph Andrea Dani.

Nella letteratura del XX secolo uno degli autori che ha maggiormente illuminato, da ebreo, la condizione dell'esilio, nella consapevolezza assoluta di stare per fare una (bruttissima) fine, fu Franz Kafka. “Quel che affascina del Processo di Kafka è il fatto che vi si celi un enigma che non si presta mai a una soluzione definitiva. A differenza dei gialli canonici in cui la scoperta dell'assassino ripristina l'ordine del mondo permettendo al lettore di dormire sonni tranquilli, qui assistiamo piuttosto alla lenta e inesorabile designazione di una vittima da parte di quello stesso ordine di cui, fino a un attimo prima, la vittima era parte”. Sapete chi ha scritto queste parole? L'assessore Simone Lenzi in persona, nell'introduzione ad una edizione economica del Processo di Kafka (Demetra, pag. 11). L'enigma della Legge, viene spiegato, è il conundrum, vale a dire uno sviamento che ci coglie proprio sulla via di casa, condannandoci all'erranza. Non sarebbe facile ma è sicuramente affascinante sovrapporre il destino di Modigliani, questo esule che ha attinto dall'esilio una celebrità che dovrebbe essere preservata nella distanza da qualsiasi ipotesi di eccessivo “addomesticamento”, ai personaggi kafkiani che sembrano inghiottiti da una tempesta di neve o dalle scartoffie di un procedimento giudiziario che resta per loro incomprensibile (perché è l'incomprensibile).

Modigliani, ph Claudia Cei.

Qui, ancora, vengono in mente le parole di Nietzsche, nostro ultimo dialogante, e del suo aforisma 377 della Gaia Scienza, dedicato a “Noi senza patria”, il cui afflato di modernità era stato chiaramente recepito da Modigliani. Pierre Klossowski ne ha espresso il senso così: “Noi senza patria... troppo multiformi e ibridi […] insomma troppo ricchi e quindi troppo liberi per rinunciare a questa ricchezza e a questa libertà in favore di un'appartenenza concretamente determinata dal tempo e dallo spazio” (Nietzsche, il politeismo e la parodia, Adelphi, pag. 15). Se allora provassimo a scorgere nella “livornesità”, ma soprattutto nell'ebraismo e nella modernità di Modigliani il tratto di un grande irregolare che torna a casa additando l'impossibilità di averne realmente una, non avremmo forse colto l'elemento più autentico del suo mistero così sfuggente?

Franco Vaccari (Modena, 1936) nutre profondo interesse per la dimensione onirica, fin dall’infanzia. Dal 1975 il sogno entra anche nella sua ricerca artistica. Diventa una sorta di correlativo oggettivo di un dispositivo concettuale. Attraverso cinque Esposizioni in tempo reale– oltre a una vasta produzione di opere e annotazioni su quaderni, dove fotografia e pittura convivono per rappresentare sogni notturni, soggetti e forme suggeriti dai meccanismi dell’inconscio o da un’alterità misteriosa – Vaccari indaga e rende visibile il profondo legame tra il mondo dei sogni e il suo ruolo di artista, inteso come innescatore di processi: «il ruolo di "controllore a distanza" si dissolve a sua volta in quanto il sogno funziona da attivatore di realtà, cioè da pretesto per dirottare una situazione apparentemente definita verso esiti imprevisti, verso il reale inaspettato».

Nella mostra Migrazione del reale, allestita alla Galleria P420 di Bologna, il reale inaspettato è un asteroide interstellare, che giunge da una ineffabile lontananza e incombe in uno spazio siderale, avvicinandosi sempre più alla nostra coscienza. Questo asteroide è “realmente” il primo oggetto interstellare a incrociare i piani orbitali dei pianeti del sistema solare, per poi dirigersi nuovamente nello spazio profondo. Vaccari lo ha percepito come esistenza reale, come un sogno premonitore. E lo ha messo in relazione con appunti segnici e letterali, collegamenti e interpretazioni dei suoi sogni notturni, con le immagini che sono giunte da un’altra dimensione. Abbiamo posto alcune domande all’artista, come se fossimo giunti in un luogo arcaico, dedicato all’attività oracolare, come a Dodona o a Delfi, attendendo una visione o un ulteriore enigma da risolvere, come al cospetto di Pizia, di Cassandra o di una Sibilla, di fronte a una divinazione per ispirazione del nume o intuitiva, affidandoci all’oniromanzia.

Franco Vaccari, I sogni, spazio privato in spazio pubblico 1975.

Mauro Zanchi: Da dove provengono i sogni?

Franco Vaccari: Su che cosa siano i sogni e quale sia la loro funzione ci sono opinioni tra loro diversissime. Però hanno sempre colpito l’uomo dai tempi più antichi, per la forza delle immagini e per la superiore estraneità rispetto al nostro vissuto. Riescono a dare importanza a tanti aspetti del nostro vissuto, pur essendo apparentemente così estranei. Siccome ero un sognatore piuttosto accanito, ho pensato di non disperdere questo patrimonio onirico, che mi sembrava una sorta di ricchezza in potenza, non sapendo come avrei potuto utilizzarla. Scrivendo dei testi che si riferissero ai sogni, quando mi colpiva qualche immagine particolare, provavo anche a disegnarla. Non mi interessano gli aspetti dello straordinario e dell'eccezionale nel mondo onirico, nemmeno la dimensione surreale o straniante, e neppure quella psicanalitica. Mi affascina la dimensione reale del sogno. Mi sembra che il mondo reale si sia svuotato di realtà. Immagino che gli aspetti più misteriosi e rivelatori del reale siano migrati verso la dimensione del sogno.

Franco Vaccari, Messaggero che arriva per primo da lontano, 2020, Video installazione, courtesy of the artist, Bologna, credit Esom Kornmesser, USA.

Hai vissuto anche sogni preveggenti, o visioni simili a quelle che sono state descritte da antropologi venuti in contatto con sciamani di altre culture?

Sì, io ho fatto anche quei sogni che tu chiami “preveggenti”. Non sono stati esposti in questa mostra, per il semplice fatto che costituiscono un nucleo che non andrebbe disperso in mezzo ad altre immagini, ma potrebbero essere l’argomento di un’altra mostra, dove si potrebbe concentrare l’attenzione proprio su questo aspetto dei sogni.

Cosa evochi in Migrazione del reale e attraverso l’installazione video, che ha per soggetto un asteroide interstellare, proveniente da un luogo indefinito o indeterminato?

La notizia dell’apparizione di questo asteroide, nel campo di osservazione dei nostri mezzi di indagine dello spazio, è recente. L’asteroide ha suscitato molte curiosità, per la forma e per la provenienza, che pare essere extragalattica. È quindi un’apparizione momentanea, prima di sparire di nuovo nell’universo. Quello che mi ha colpito è il fatto che sia stato scoperto dall’osservatorio delle Hawaii e che le popolazioni di quell’arcipelago, dopo aver visto le immagini di questo asteroide, lo abbiano battezzato col nome “Oumuamua”, che nella lingua locale sembra che voglia dire “Messaggero che arriva per primo da lontano” o “Visitatore che giunge da un luogo indefinito”. Siccome stavo preparando la mostra alla Galleria P420 sul tema dei sogni, ho trovato che il nome dato a questo asteroide – che mi aveva colpito per la sua immagine e per la forma, assolutamente imprevista per un corpo che viene dallo spazio celeste – andasse perfettamente d’accordo con il tema delle mie opere, che era il tema del sogno. I sogni sono immagini, che sembrano provenire da chissà quale spazio, non soltanto interiore. Quindi ho unito – anche se i due soggetti sembrano apparentemente distanti – lo spazio dedicato alla mia opera con quello dedicato a questo asteroide.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.

Alcuni sogni che hai vissuto ti hanno portato intuizioni, che sono poi entrate nelle opere della tua ricerca?

Beh, ci sono dei sogni che mi hanno comunicato intuizioni, quelle che possono essere verità particolari. Per esempio, c’è quello dove ci sono pugni, che tengono stretta l’asta di certe bandiere. Lo trovo uno dei miei sogni più significativi, dove si vedono mani che tentano di tenere in pugno la sabbia e oggetti raccolti. Ci sono anche dei tumuli di sepoltura, che tentano di resistere all’azione del vento e, invece, vengono dispersi dal vento. I pugni che tentano di tener stretta la sabbia o questi oggetti che sono stati raccolti in realtà vengono svuotati dall’azione del vento. Il vento chiaramente rappresenta, secondo me, il tempo. E la parte veramente interessante, anomala, rispetto ad altri sogni, è che c’è qualcosa che viene da lontano, come il corpo celeste, l’asteroide. Qui si ode una voce fuori campo. Dice qualcosa che mi ha molto colpito: “Non bisogna resistere all’azione del vento, perché è uno sforzo inutile destinato al fallimento. Invece bisogna fare come le bandiere, che si dispiegano e prendono vita nel vento”.

È inutile opporsi all’azione livellante del tempo, ma bisogna approfittare del tempo per dispiegare la propria natura. E trovo che sia un consiglio veramente meraviglioso.

In una delle opere esposte alla Galleria P420 c’è anche un riferimento all’opera d’arte che è entrata in un tuo sogno: un segno di Capogrossi. Ci puoi parlare del sottile rapporto fra sogno, opere d’arte di altri artisti, cose viste, segni, figure, idee, concetti, che entrano nell’immaginario?

Nel sogno subentrano tantissime cose. Quando ho dovuto rendere l’immagine che vedevo sulle superfici delle uova, mi è venuto in mente Capogrossi. Ma, in realtà, forse l’immagine più precisa erano i cromosomi, nel momento in cui si suddividono, dando luogo ai corpi, allo sviluppo. Nel mio sogno c’era qualcosa che mi ricordava l’inizio dello sviluppo dei corpi. Allora questa danza dei cromosomi mi è sembrata abbastanza simile alla danza dei segni misteriosi presenti nelle opere di Capogrossi, che non sono solo decorativi, ma vogliono probabilmente dire anche qualcos’altro e hanno radici più profonde.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.

Ora ti pongo una domanda che si sposta verso il futuro. Come immagini ulteriori possibilità del medium della fotografia e della fotografia contemporanea ibridata con altri media o questioni?

La fotografia è in un momento il cui argomento è in eclisse, per quanto mi riguarda. Noi vediamo tante immagini e le immagini fotografiche sono un po’ sommerse da questa quantità. Qui, proprio poco fa, nella galleria è venuto in visita Erik Kessels, che è diventato famoso per aver fatto delle mostre dove vengono esposte caterve di immagini, milioni di fotografie, che lui non so in che modo riesca a stampare in brevissimo tempo. Allora la fotografia in questo senso perde buona parte dell’interesse. Tu immagina quella che era la magia dell’apparizione dell’immagine fotografica ai primordi della sua invenzione. Oggi è estremamente banalizzata. Però, secondo me, la fotografia subisce un po’ un processo di normalizzazione, dove lo stupore passa quasi totalmente, come per la luce nel telefono. Anche le telefonate nel loro apparire potevano essere oggetto di mostre. L’apparizione della voce di un corpo, di un essere, che per noi poteva significare tanto, ma a distanza enorme, doveva essere fonte di una meraviglia incredibile. Però adesso con la telefonata chi è che riesce a emozionarsi più sentendo una voce? Anche se ci sono situazioni in cui questo ancora si verifica, come per esempio è accaduto a Rigopiano qualche tempo fa, dove una valanga di neve ha sepolto un albergo. Ci sono state telefonate da parte di persone, che poi sono morte, che da sotto la neve si erano messe in contatto con i loro cari o con quelli che avrebbero forse potuto andare a salvarli.

Franco Vaccari, I sogni, spazio privato in spazio pubblico 1975.

Un altro aspetto molto importante della tua ricerca è stato l’inconscio tecnologico. Ha lasciato il segno negli anni ’70 e nei decenni successivi. Adesso, a distanza di anni, che cosa trovi di pulsante e vitale in questa tua intuizione?

Adesso siamo nel momento in cui si sta preparando una rivoluzione tecnologica incredibile, della quale non sappiamo lontanamente quali potranno essere gli sviluppi e gli approdi. È la comunicazione dovuta all’Intelligenza Artificiale. Quando i mezzi tecnologici avranno a disposizione gli strumenti dell’Intelligenza Artificiale, soprattutto quelli nati dalla meccanica quantistica, in cui gli scambi di informazione e di operazioni para-mentali subiranno un’accelerazione tale da ridicolizzare il funzionamento del nostro sistema nervoso. Quindi lì ne succederanno di tutti i colori.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.

Quindi come immagini tu l’utilizzo di una macchina fotografica quantistica? Che immagini potrà realizzare?

Ah, non so. Dicono, per esempio – è una notizia apparsa in questo ultimo periodo – che l’immagine più importante del 2019 sia la fotografia del buco nero. Non è stata ottenuta attraverso un apparato, che con lo schiacciamento di un bottone restituisce un’immagine, ma è nata dalla sovrapposizione e dall’interferenza di una quantità di immagini ottenuta con dei mezzi incredibili, in cui l’intero apparato di recezione è stato il globo terrestre. Queste informazioni, che sono state raccolte con un apparato che era diffuso sul globo terrestre, hanno portato alla produzione di un’immagine che non poteva essere ottenuta attraverso l’uso di un mezzo classico. Quindi, non riesco proprio a figurarmi cosa ci mostrerà la macchina fotografica quantistica, nel momento in cui il passato, il presente e il futuro potranno essere colti nello stesso istante.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.

Ammettiamo che sia ora possibile mettere in commercio la macchina quantistica, e che inneschi una nuova rivoluzione fotografica. Se porta con sé tutte le questioni dello spazio-tempo e le scoperte della fisica quantistica, sarà possibile secondo te fare fotografie anche di qualcosa che accadrà in futuro? La fotografia non sarà più un documento, uno scatto di qualcosa che viene colto in un determinato momento presente, ma potrà essere una previsione, un istante del futuro?

FV: Ah beh, sarà l’eclisse del mito di Cartier-Bresson.

Il 2 marzo ci ha lasciati, Frank Uwe Laysiepen, l’artista tedesco noto come Ulay, a pochi mesi dall’inaugurazione, a novembre 2020, di una grande retrospettiva del suo lavoro allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Si conclude un percorso umano e artistico iniziato nel 1943 a Sollingen, mentre infuriava la seconda guerra mondiale, sviluppato nella Amsterdam anarchica dei Provo (la sua città d’adozione), per poi scorrere girovagando nomade, tra Parigi, Roma, Berlino, Londra, allargando l’orizzonte fino a New York, il Marocco, l’India, il Nepal, il Medio Oriente, la Cina, l’Australia, e la Patagonia terminando a Ljubljana dove aveva preso moglie e dimora negli ultimi anni.

Adesso tocca a noi riscoprirne l’opera: poliedrica, fuori dagli schemi, libera da ogni logica mercantile e intransigentemente radicale. Ulay è stato un pioniere della fotografia Polaroid e del concetto di fotografia performativa, esponente di spicco della Performance Art e Body Art europea degli anni ‘70, precursore della militanza ecologica attraverso l’arte e del ruolo dell’artista come scardinatore del concetto di identità (nazionale, sessuale, politica). Eppure, anche tra “addetti ai lavori” è noto quasi esclusivamente come il compagno d’arte e di vita di Marina Abramović durante i dodici anni di collaborazione, 1976–1988, che hanno segnato la carriera di entrambi.

Ho incontrato Ulay per la prima volta a Amsterdam in un piovoso pomeriggio autunnale nel 2010. Una passeggiata attraverso il quartiere turco, poi una conversazione libera, per ore attorno a un grande tavolo da lavoro. Alto e magrissimo, mi colpiscono le grandi mani con cui sembra scolpire l’aria, lo sguardo intensissimo. Occhi grigio-azzurro cangianti come il cielo, dall’acciaio alla carta da zucchero. Voce seducente, grande senso dell’humor e grande raconteur. Forte carisma, ma nessun autocompiacimento. Dice una cosa, e ci credi e basta. Ci troviamo subito.

Secondo incontro, qualche mese dopo a New York: arriva subito al sodo, sta cercando un complice, vuole scrivere un’autobiografia in forma di interviste, e pensa di aver individuato in me la persona giusta. “Sai ascoltare, fai domande insolite e non hai pregiudizi”. Fissiamo un appuntamento settimanale via Skype, ma non funziona: abbiamo entrambi bisogni di un contatto reale. Così su spinta della critica e curatrice Maria Rus Bojan decidiamo di incontrarci a intervalli regolari di persona. Dal 2010 al 2013 stabiliamo tempi di intervista: ogni qualche mese, un tour de force di una settimana con 6 ore al giorno di intervista a Amsterdam, Lago D’Orta, Ljubljana, e New York. Mi pongo l’obbiettivo di esplorare il tessuto connettivo tra la sua vita, il suo lavoro e la sua Weltanschauung anarchica. Procediamo per temi, luoghi, e idee, senza cronologia. Ore e ore di registrazione che diventeranno, assieme a un saggio della Rus Bojan un libro/intervista, Whispers Ulay On Ulay (536 pagine, Valiz, Amsterdam, 2014).

Nell’ultimo anno di preparazione del libro, Ulay ha una forma acuta di linfoma mantellare, si sottopone a ripetuti cicli di chemioterapia e ospedalizzazioni, affrontando la malattia con rara serenità e coraggio. Non ha mai voluto interrompere il lavoro, abbiamo continuato le interviste prima e dopo ogni ospedalizzazione: mostrando possente forza fisica e psicologica.

Ulay sosteneva che il suo “posto nel mondo”, la piattaforma da cui operava, aveva poco a che vedere con il mondo dell’arte contemporanea. Non ha mai avuto uno studio, né assistenti; aborriva l’idea di signature style così comodo per pubblico e critica. Per quasi tutta la vita non ha avuto una galleria, né sostegno istituzionale. Ha prodotto aforismi e poesie, fotografie, collage, performance, body art, oggetti scultorei e installazioni, video, disegni, ma mai un dipinto. Ha goduto del sostegno e dell’amicizia di altri artisti che sentiva compagni di viaggio, ma raramente ha avuto “mercato”. L’idea che ci fosse una cosa chiamata mercato dell’arte gli sembrava un nonsense, risibile. La risata era la sua prima difesa da tutto ciò a cui si opponeva.

Il momento dell’esposizione e il contatto con il pubblico erano sempre tentativi di dialogo, di costruzione di una comunità ideale, talvolta di scontro anche violento e di incomprensioni reciproche. Lo guidavano un’irrefrenabile curiosità, una forte tensione morale e il bisogno di libertà. Per evocare l’uomo e l’artista, scelgo quattro momenti/opere emblematici.

Ulay – Il costruttore di identità temporanee

Nel 1969, dopo aver lasciato l’accademia d’arte senza finirla, prende la sua automobile, due libri, una macchina da scrivere e una Polaroid e lascia la Germania, per trasferirsi a Amsterdam. Si lascia dietro un laboratorio fotografico commerciale, una moglie e un figlio di tre anni. Voleva “de-germanizzarsi” e costruirsi una nuova identità. Sarà una cesura definitiva.

“Ho lasciato la Germania a causa di un forte conflitto che sentivo. Ero in disaccordo con ciò che accadeva nel mio paese dal punto di vista sociale, politico e economico. In Germania non riuscivo a scoprire me stesso”. Nella Amsterdam degli hippies e dei Provos vedeva l’antidoto al “cocktail di interessi materiali e potere industriale che dominava in Germania”.

Appena arrivato assume un nuovo nome, e sintetizzando nome (Uwe) e cognome (Laysiepen), diventa semplicemente Ulay. (Anni dopo, scoprendo che ulay in ebraico vuol dire forse, sarà felice della coincidenza) Le prime serie di Polaroid, autoritratti e collage, in cui spesso si traveste metà uomo e metà donna, sono un tentativo di rispondere a domande che continuerà a porsi tutta la vita: chi sono? Chi posso essere? Chi voglio diventare?

Cambiarsi il nome (lo ha fatto più volte nella sua carriera) è sempre il segnale d’inizio di una fase artistica nuova. 40 anni dopo, quando l’emergenza ecologica diventa una componente primaria del suo lavoro, si concentra sull’accesso all’acqua potabile in varie parti del mondo. “Ultimamente, quando mi presento a qualcuno allungo la mano e dico ‘piacere, Water’. Non Waterman, semplicemente Water, acqua. I nostri cervelli sono composti per 90% da acqua, e il nostro corpo è acqua per il 68%. L’interlocutore si incuriosisce e chiede, prego? Io rispondo, Water, e questo dà immediatamente inizio al tipo di conversazione che voglio istigare”.

Ulay – il provocatore

Berlin Action - There is a criminal Touch to Art.

Nel 1976, Ulay incontra Marina Abramović. Amore a prima vista che presto si trasforma in un connubio simbiotico. Decidono di collaborare, ma prima di iniziare ognuno porta a termine un lavoro individuale. In dicembre Marina è invitata a Berlino per una serie di performances, intitolata Freeing the Body. Ulay la segue a Berlino per fotografarla. Una volta lì, pianifica una propria action. L’idea nasce visitando la Neue Nationalgalerie dove si imbatte nel celebre quadro di Carl Spitzweg, Der arme Poet (Il povero poeta). Artista figurativo romantico dell’epoca Biedermeier, Spitzweg era il pittore preferito di Hitler. Non solo, ma a chiunque abbia frequentato la scuola in Germania, Der arme poet, veniva propinato come “il quadro tedesco dell’800”, in modo non diverso da come nella scuola italiana si presenta I Promessi Sposi. In quel quadro Ulay individua quello che cercava per un’azione politico/artistica.

Lungo il muro di Berlino quegli anni stava crescendo Kreuzberg, un quartiere semiclandestino popolato da immigrati turchi, oggetto di discriminazione e violenze. Nei giorni precedenti Ulay aveva passato ore a fotografarlo. Ci torna, fraternizza con una famiglia turca a cui spiega di essere un artista contemporaneo che desidera portare all’attenzione nazionale la questione dell’immigrazione turca. Chiede di visitare la loro casa. Nel loro salotto-cucina nota un quadro su una parete. Chiede il permesso di tornare qualche giorno dopo, di sostituirlo con un altro quadro e fotografarlo con la famiglia intorno. Una cosa di mezz’ora al massimo a cui la famiglia acconsente. Ulay torna alla Neue Nationalgalerie, per mettere a fuoco il suo piano, come un rapinatore che visita una banca prima del colpo. Il quadro di Spitzweg si trova in un semi interrato, in una sala con due grandi porte di legno che ne garantiscono la climatizzazione. Per raggiungere l’uscita c’è una rampa di scale, poi una grande salone con la biglietteria e le porte girevoli d’accesso. Immaginando che le porte girevoli si bloccano in caso di allarme, l’attenzione va su una piccola uscita di sicurezza laterale. Quella porta, probabilmente anch’essa collegata all’allarme, ha un sigillo che auspicabilmente salta se spinto con forza. Si annota tutto il percorso, e il giorno dopo entra in azione.

Parcheggia il furgone Citroen HY nero (in cui viveva) davanti al museo, a una trentina di metri dall’uscita di sicurezza, lasciando il motore acceso. Entra nel museo raggiunge il quadro, e scegliendo un momento in cui la guardia è distante, lo stacca risolutamente dal muro recidendo con delle tronchesi il supporto in fil di ferro. E mentre partono la sirena e i lampeggiatori, si lancia a grandi falcate verso le scale con il quadro sottobraccio. Come aveva ipotizzato le porte girevoli sono bloccate, ma la porta di sicurezza si apre con una spallata.

Tra le urla delle guardie e del pubblico Ulay è fuori, inseguito da tre guardie che non esitano a sparargli alle gambe mancandolo di poco. Nella corsa, inciampa sulla ghiaia resa scivolosa dalla neve e cade, si rialza, corre ancora, arriva al furgone e scappa. (La fuga è documentata da Jorg Schmidt-Reiwein, un operatore, appostato in un altro furgone). Immediato, scatta l’inseguimento della polizia e dei corpi speciali antiterrorismo (ipotizzavano si trattasse di un attentato della banda Baader-Meinhof). Alla guida del furgone, Ulay, sente il ronzio degli elicotteri che lo seguono.

Arrivato a Kreuzberg, raggiunge l’appartamento della famiglia turca, sostituisce il quadro al muro e scatta delle foto di Der arme poet con la famiglia turca sorridente attorno. Poi, scende in strada e da una cabina telefonica chiama il museo, chiede del direttore e dice: Mi chiamo Ulay sono un artista, voglio che venga a riprendersi il quadro a Kreuzberg e dà l’indirizzo. In pochi minuti l’isolato è circondato da forze speciali in assetto antisommossa. Il direttore del museo assieme a poliziotti, ispezionano increduli il quadro (fortunatamente incolume) nel salotto della famiglia turca e arrestano Ulay. Il giorno dopo per la prima e unica volta, Ulay e la sua action fanno la prima pagina dei maggiori quotidiani tedeschi. Arrestato e condannato, dopo tutte le attenuanti, a 56 giorni di reclusione, Ulay esce di galera su cauzione e scappa in Olanda (non potrà più mettere piede in Germania per anni). Ciò che più colpisce di There is a Criminal Touch to Art, questo il titolo che darà alla action, e che rimarrà una costante nel lavoro di Ulay, è l’aver concepito e affrontato l’azione, basandosi e facendo leva esclusivamente sul proprio corpo – agilità, velocità, nervi saldi. Il solo corpo, nudo e vulnerabile, diventa strumento e linguaggio artistico nonché di lotta politica. “Non ho mai pensato che con l’arte si possa cambiare il mondo. Ma porre l’attenzione su questioni scomode, questo sì”.

Ulay – il movimento diventa immobilità

Del cosiddetto Relation Work con Marina Abramović è stato scritto molto. Voglio solo ricordare alcuni aspetti di Nightsea Crossing, a mio giudizio il punto di arrivo della loro collaborazione.