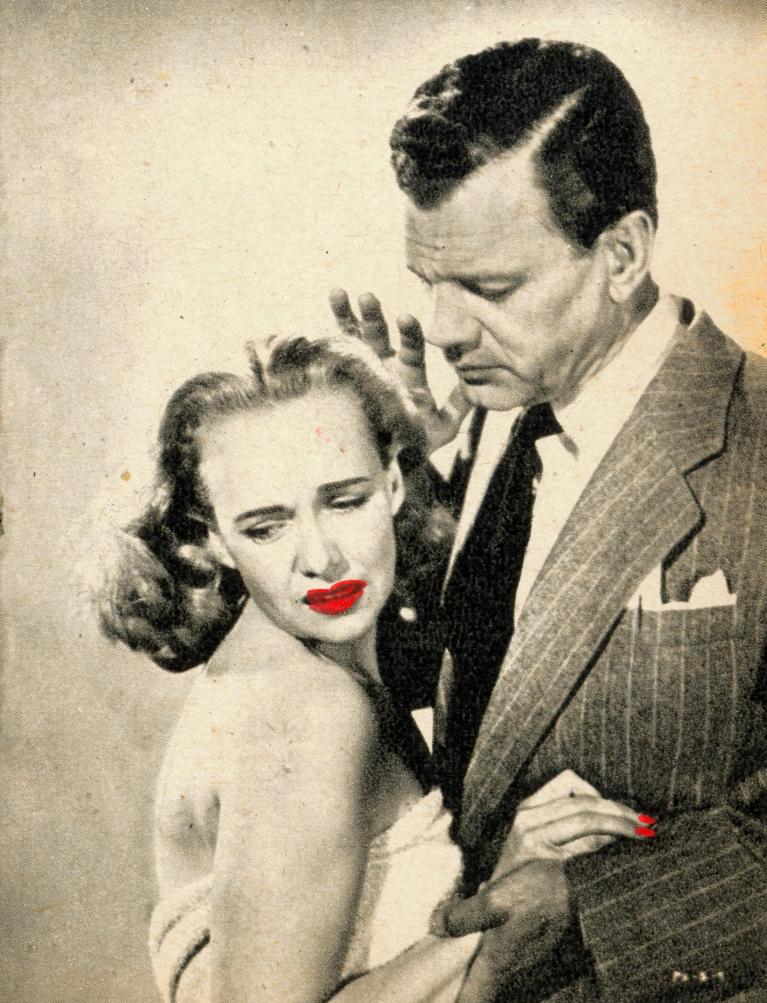

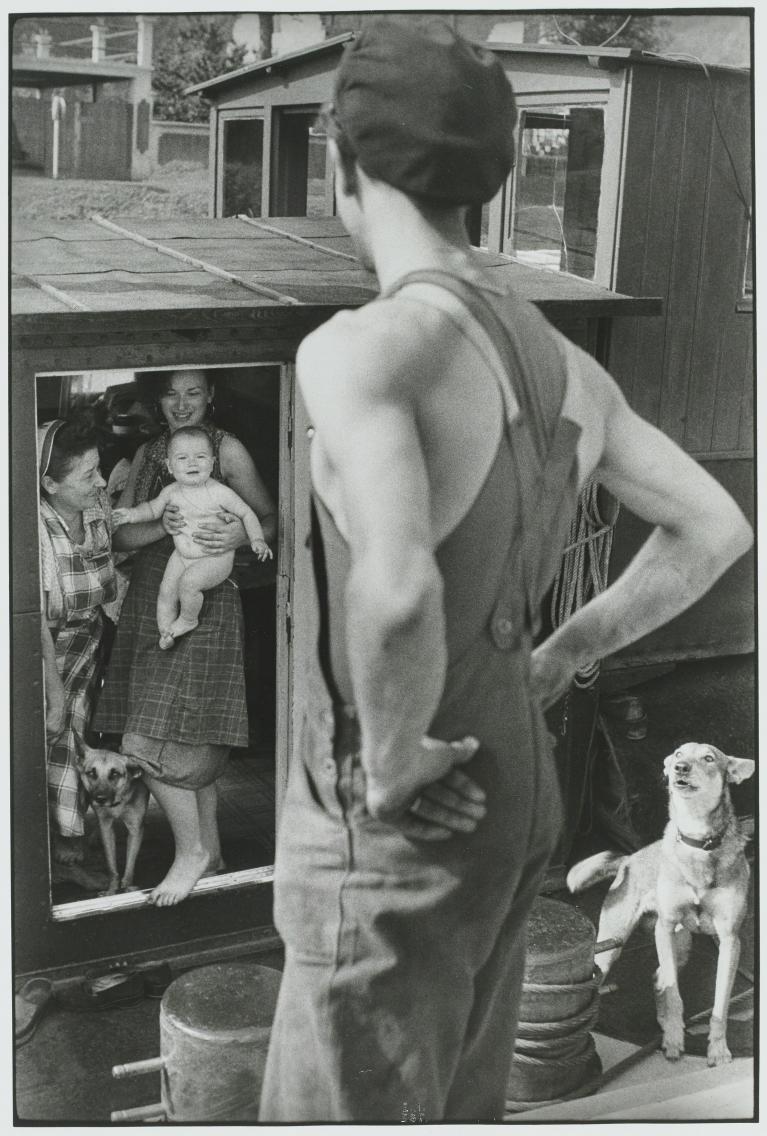

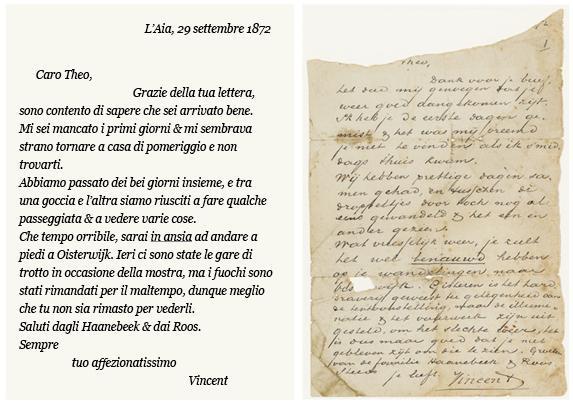

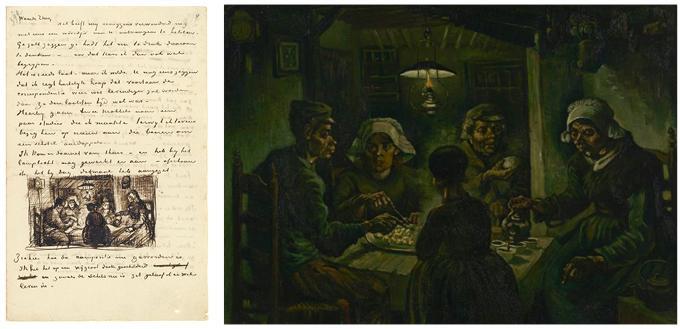

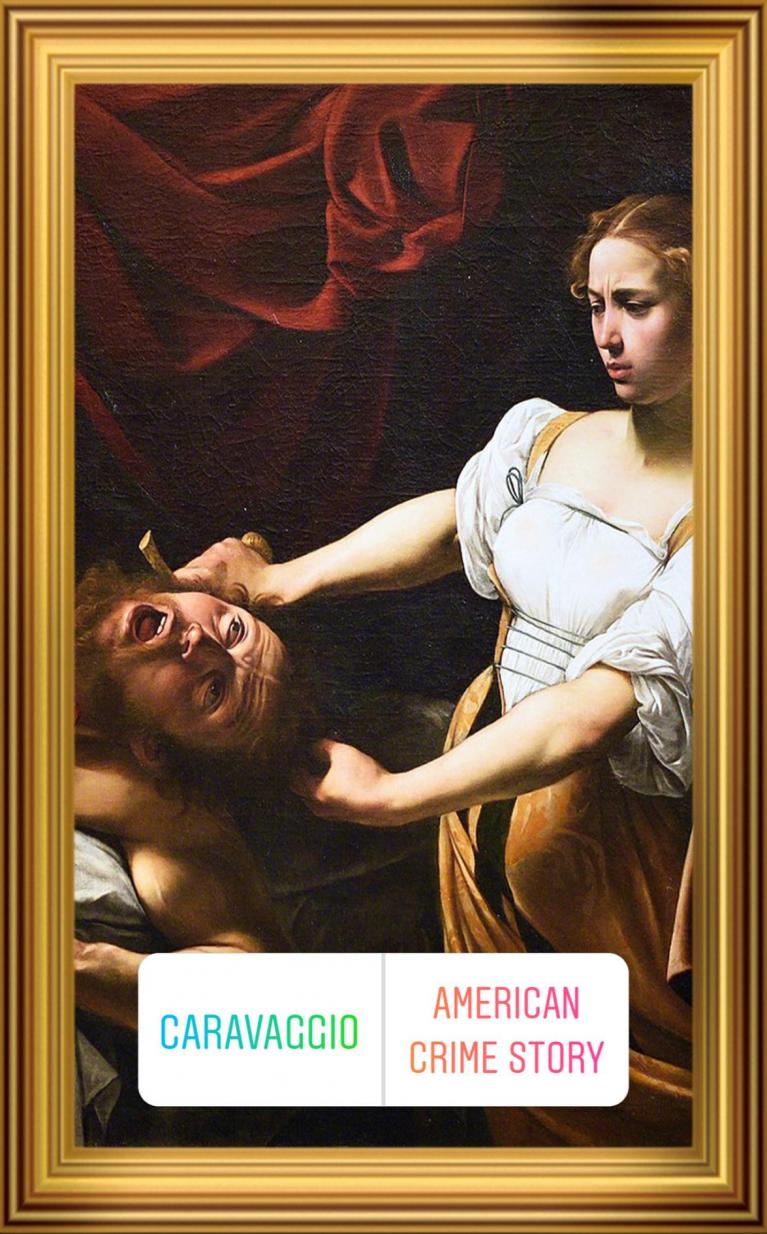

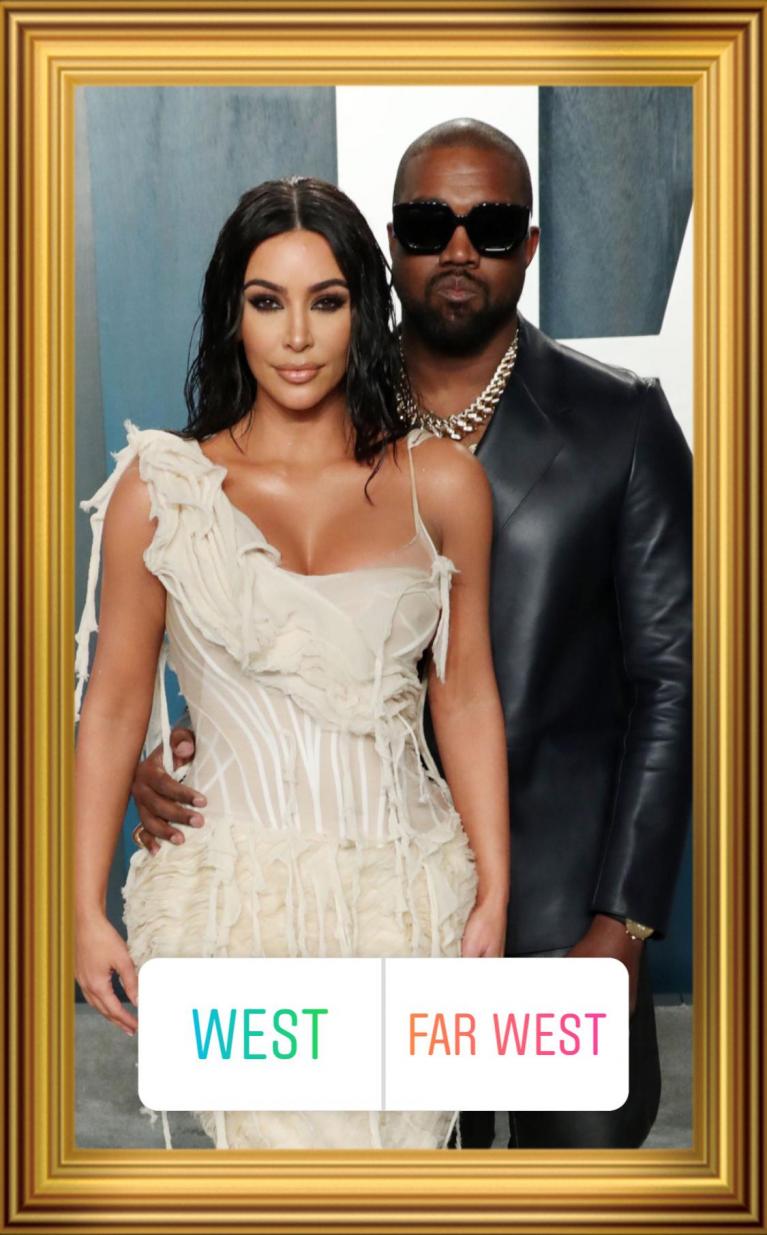

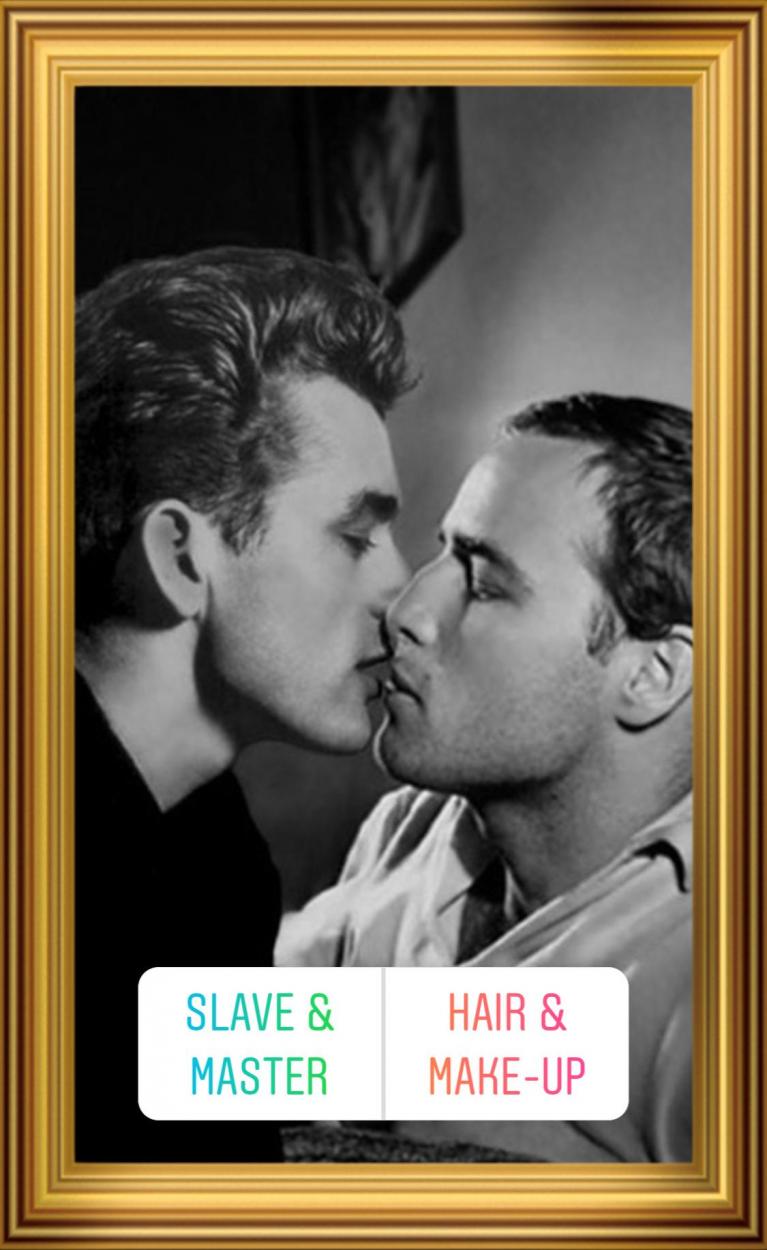

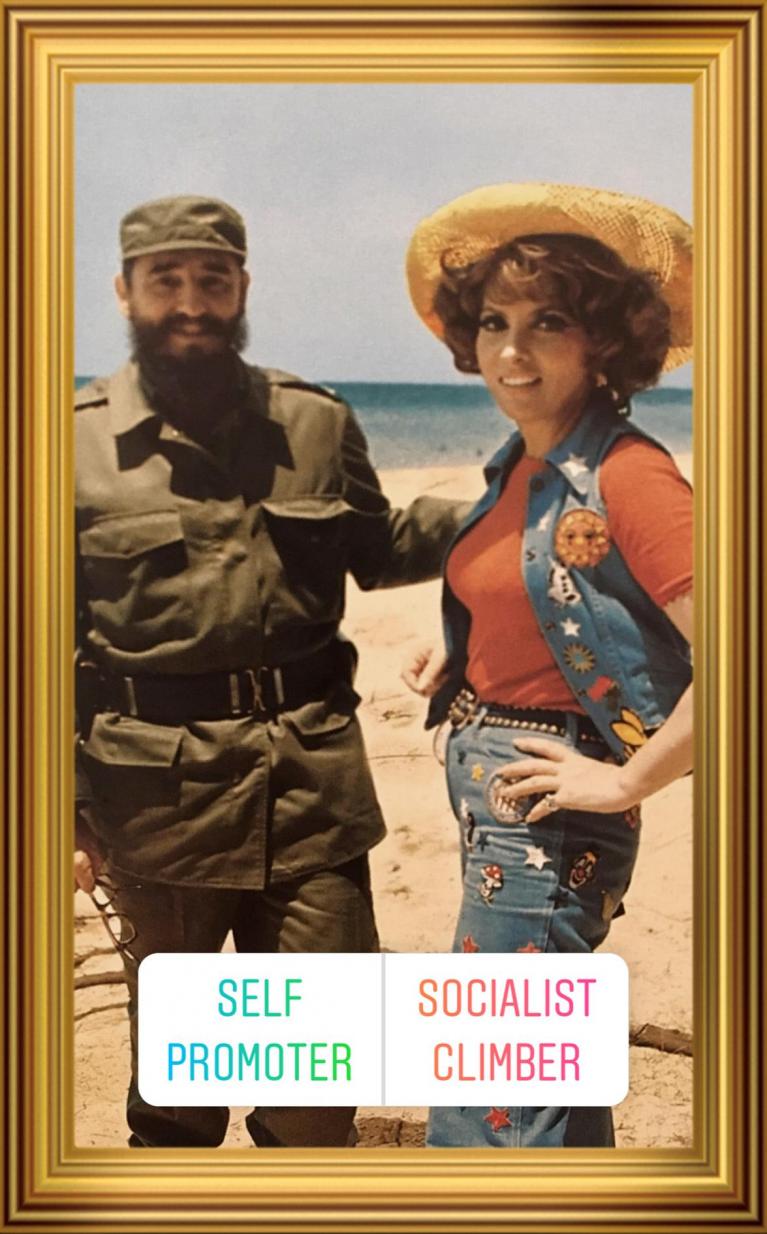

L'immagine che ha inaugurato il nuovo progetto digitale di Francesco Vezzoli, curato da Eva Fabbris, è la Giuditta e Oloferne di Caravaggio. Sovrapposti al dipinto, due testi: il nome dell'autore e “American Horror Story”, titolo di una celebre serie tv. Per tutti i giorni a seguire, sul canale Instagram della Fondazione Prada, con cadenza quotidiana, sono state pubblicate immagini di coppie più o meno celebri: Fidel Castro e Gina Lollobrigida, Charlotte Rampling in una scena di Il portiere di notte, Picasso e Dora Maar, due donne dipinte da Toulouse Lautrec, Liz Taylor e Richard Burton in Cleopatra. Ogni foto presenta un sondaggio, un breve testo ironico che invita l'utente a una scelta binaria, come nel caso del dipinto caravaggesco. Ogni immagine è accompagnata da arie di Verdi, Mozart, Rossini, Bellini, una colonna sonora dal carattere melò, in puro stile Vezzoli.

A un primo sguardo, il nuovo progetto dell'artista bresciano intitolato Love Storiesè spiazzante. Si tratta di un progetto interamente e nativamente digitale, una riflessione in forma artistica sul tema della coppia. Per l'occasione, Fondazione Prada ha messo a disposizione il proprio canale Instagram, che diventa a tutti gli effetti la piattaforma distributiva e la sede espositiva virtuale dell'opera. Vezzoli, che da alcuni anni affianca alla produzione artistica la curatela e la progettazione di sue mostre, in questo caso opta per un'opera collettiva, in divenire, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da un social media per effettuare un'incursione estetica che prosegue idealmente il discorso iniziato nel 2004 con Comizi di non amore, opera che segna anche l'inizio della collaborazione con Fondazione Prada. Love Stories si completa grazie all'appuntamento settimanale delle dirette, nelle quali l'artista intrattiene una conversazione con un ospite chiamato a commentare i risultati dei sondaggi della settimana, come nel caso di Klaus Biesenbach, direttore del MOCA di Los Angeles, o dello storico dell'arte Salvatore Settis.

Love Stories, A sentimental survey, Francesco Vezzoli.

Frammenti di un discorso amoroso si apre con una nota di Roland Barthes:

“La necessità di questo libro sta nella seguente considerazione: il discorso amoroso oggi è d'una estrema solitudine. Questo discorso è forse parlato da migliaia di individui (chi può dirlo?), ma non è sostenuto da nessuno; esso si trova ad essere completamente abbandonato dai discorsi vicini: oppure è da questi ignorato, svalutato, schernito, tagliato fuori non solo dal potere, ma anche dai suoi meccanismi (scienze, arti, sapere). Quando un discorso viene, dalla sua propria forza, trascinato in questo modo nella deriva dell'inattuale, espulso da ogni forma di gregarietà, non gli resta altro che essere il luogo, non importa quanto esiguo, di un'affermazione. Quest'affermazione è in definitiva l'argomento del libro che qui ha inizio.”

Anche il discorso di Vezzoli appare come un discorso inattuale, e in un'apparente contraddizione, fa emergere il carattere di un lavoro che rivela una profonda aderenza al presente se non una capacità predittiva: si pensi per esempio a Democrazy, opera presentata alla Biennale del 2007, in cui lo slogan di Patricia Hill, una dei due candidati alle presidenziali interpretata da Sharon Stone, era Make America Strong, claim che anticipava in maniera sorprendente il recente Make America Great Again trumpiano. Vezzoli però, a differenza di Barthes, non seziona il discorso amoroso, ma intraprende una sentimental survey, interrogandosi su cosa sia oggi la “figura” della coppia.

Love Stories, A sentimental survey, Francesco Vezzoli.

Sebbene lo strumento scelto per la sua riflessione sia totalmente contemporaneo – la piattaforma digitale –, la sua inattualità risiede nell'intrattabilità del tema (facendo riferimento di nuovo ai Frammenti): ecco allora che Vezzoli non dice, non afferma, ma costruisce la cornice entro la quale l'idea della coppia, anzi più precisamente un'immagine della coppia possa manifestarsi, affiorare in superficie attraverso il sentiment – non più il sentimento – della Rete.

Facendo un passo a ritroso, torniamo nel 2004, anno di Comizi di non amore, opera nella quale l'artista reinterpreta i canoni del cinema-verità attraverso i meccanismi del reality show. Il video è parte della Trilogia della Morte, dedicata a Pier Paolo Pasolini, che nel 1963 intraprende un viaggio per l'Italia con l'obiettivo di realizzare uno documentario attraverso il quale raccontare il rapporto degli italiani con la sessualità e l'amore. Per quasi un anno, Pasolini intervista persone differenti per ceto sociale, età, provenienza geografica. Il risultato è un film dissacrante, percorso da una palese ironia, da cui emerge tutta l'ingenuità e il bigottismo di un Paese in pieno boom economico ma segnato da una doppia morale, dalla quale solo le voci di alcune giovani ragazze sembrano parzialmente discostarsi. Nell'opera del 2004, Vezzoli prende spunto dal lavoro di Pasolini e lo reinventa costruendo un reality show alla Uomini e donne, dove degli improbabili aspiranti latin lover corteggiano icone del cinema come Catherine Deneuve. Osservatore attento dei meccanismi della celebrità e del media televisivo, Vezzoli individua nel reality un nuovo paradigma che riflette e influenza l'immaginario popolare, come uno specchio deformante. Nel reality le parole del discorso amoroso vengono prese e tradotte in cliché, il trash trova piena espressione e si avvia quel processo di finzionalizzazione e spettacolarizzazione del privato che troverà un pieno compimento nell'avvento dei social media. Love Stories è quindi un passo ulteriore e coerente nella ricerca di Vezzoli, non tanto e non più nella messa in scena di un personale mondo di memorie intime e collettive il cui nucleo fa riferimento essenzialmente all'immaginario popolare della tv, anche quando chiama in causa il cinema d'autore, quanto invece nella riflessione attorno al tema della verità, una delle “magnifiche ossessioni” dell'artista.

Love Stories, A sentimental survey, Francesco Vezzoli.

Vezzoli esordisce ricamando ritratti di dive su cui appone, come una firma, delle lacrime colorate. Lavori dove il kitsch viene esibito e maneggiato in maniera consapevole, evidenziandone l'intrinseca tragicità, per poi tramutarsi in camp, categoria che aderisce pienamente al lavoro dell'artista bresciano. C'è una tensione evidente nell'innalzare l'oggetto dello sguardo che è al contempo un oggetto del desiderio, nel trasformarlo in un'opera d'arte, tensione però sempre stemperata dall'ironia: si pensi per esempio a Iva Zanicchi che canta nel salotto di Mario Praz in Ok, the Praz is right!, primo episodio di An embroidered trilogy (1997-99), diretto da John Maybury, in un cortocircuito tra storia reale e finzione filmica (Mario Praz ricamava e i cuscini del salotto che appaiono nel video sono di sua fattura, la Zanicchi è interprete del brano principale di Gruppo di famiglia in un interno, pellicola del 1974 diretta da Luchino Visconti, liberamente ispirata alla vita dello stesso Praz, ndr).

Si può dire che Vezzoli, anche dopo la prima fase della propria carriera, abbia sempre operato in termini di ricamo, ovvero creando una trama che lega passato e presente, alto e basso, sacro e profano, istituendo delle relazioni estetiche tra soggetti solo all'apparenza distanti e provando a fondare nuove, inaspettate dialettiche. Categorie cristallizzate vengono riconsiderate attraverso l'accostamento imprevedibile di matrice surrealista, opere stratificate, piene di citazioni e di rimandi in un gioco tipicamente postmoderno che tende a moltiplicarsi come una sala degli specchi, passando attraverso operazioni sempre più imponenti, coinvolgendo istituzioni sempre più prestigiose, sdoppiandosi nel ruolo di artista e curatore come per Museo Museion – Francesco Vezzoli a Bolzano nel 2016 o in Tv 70: Francesco Vezzoli guarda la Rai, mostra del 2017 alla Fondazione Prada di Milano. Anche in veste curatoriale, Vezzoli procede in una meticolosa tessitura che lo conduce ad abbandonare progressivamente l'auto-esposizione per lasciare spazio ad altri soggetti d'indagine, come avviene in Huysmans, de Degas à Grünewald sous le regard de Francesco Vezzoli al Musée D'Orsay di Parigi, dove concentra la propria attenzione sulla figura del critico francese, o nello stesso Love Stories. Sottraendosi fisicamente ma rimanendo in presenza, proprio come fa un brand di successo.

Love Stories, A sentimental survey, Francesco Vezzoli.

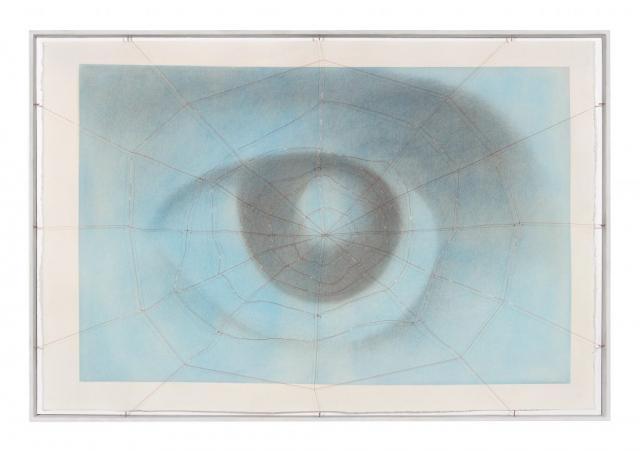

Tutta la ricerca di Vezzoli è “attorno a” qualcosa e in questo carattere meta-artistico si insinua quel tragico di cui si accennava: la distanza che si pone tra l'oggetto del desiderio e colui che desidera, tra l'amato e l'amante, tra l'opera d'arte e la riflessione sull'opera d'arte. The stuff that dreams are made of in fondo potrebbero non essere altro che immagini, immagini che alimentano il pozzo senza fondo del desiderio.

Love Stories oscilla in mezzo a due poli: da un lato il discorso amoroso, che mette in scena un'idea della coppia e che apre a riflessioni di natura culturale: i protagonisti delle immagini sono riconoscibili dagli utenti? Chi risponde e come ai quesiti dei sondaggi? Che parte del discorso rimane esclusa dall'indagine e che valore ha un sondaggio di Instagram? Cosa ci dicono del nostro presente le immagini che Vezzoli ci sottopone?), dall'altra tocca il tema della relazione abissale tra verità e immagine. Tra le pieghe del gioco a cui Vezzoli invita gli utenti s'insinua un'ombra, ed è un'ombra ingombrante. Barthes scrive “la sensazione di verità va curiosamente a situarsi nelle pieghe più recondite dell'illusione”. Dietro la leggerezza del gioco si apre e si ramifica un sottobosco di possibili significati, di domande e di istantanee apparizioni, che riverberano da un altrove lontano.

Barthes torna ancora a soccorrerci mentre parla del Werther di Goethe: “non è la verità a essere vera, è il rapporto con l'illusione che diventa vero.” Tutta la parabola di Vezzoli si incunea nel rapporto con l'illusione, ed è lo stesso artista che più volte dichiara di non avere l'intenzione programmatica di fare arte quanto di realizzare i propri sogni. Addirittura, di intrattenersi con i propri lavori, di “alleviarsi”.

Love Stories, A sentimental survey, Francesco Vezzoli.

Il doppio movimento che osserviamo quindi è un tentativo di uscire da una condizione umana e individuale avvertita come gravosa per accedere a uno stato di grazia, che è quella propria del sogno che si avvera, sfuggendo alla solitudine della dimensione onirica. Vezzoli però non aderisce al regime dello spettacolo ma si inscrive nel territorio dell'arte e i suoi lavori, se da un lato ambiscono a godere di quella la leggerezza propria dei prodotti di intrattenimento, dall'altra sono oggetti visivi carichi di problematicità. Cosa vediamo oltre le immagini che si susseguono giorno dopo giorno sul canale Instagram, dietro un campionario di coppie che scorre come una collezione di figurine sotto i nostri pollici educati ad accarezzare schermi ormai sensibili come superfici epidermiche? Il nostro volto di spettatori colti nella sospensione di incredulità, dimentichi della natura degli strumenti che utilizziamo, a tutti gli effetti percepiti come propaggini del corpo. Ecco che l'opera d'arte, attraverso la finzione stessa che decide di mettere in atto, disvela l'inganno, ci restituisce per un istante a noi stessi, risvegliati.

Love Stories si colloca su un piano dove la finzione e la (pretesa di) realtà collassano l'una sull'altra: il social media è per definizione uno strumento del reale amplificato, che agisce come un anabolizzante sulla quotidianità e insinua l'idea – falsa – che esista un potenziale pubblico in ascolto, privilegio che rimane in realtà appannaggio di celebrities seguite da milioni di follower. Per contro, vampirizza il tempo e l'attenzione dell'utente, immergendolo il flusso di contenuti pensati per intrattenerlo. Qui Vezzoli non ha più neanche bisogno di ricreare un finto reality-show, come nel caso di Comizi di non amore: il social media è poroso, accogliente, si presta per essere “colonizzato” dall'opera d'arte.

L'artista riesce temporaneamente a hackerarlo, sebbene poi l'opera corra il rischio concreto di essere assimilata nel flusso ininterrotto e omologante dei contenuti, triturati in un processo digestivo inesorabile. Le risposte degli utenti compongono il mosaico dell'opera e, al contempo, alimentano l'algoritmo, restituendo in parte una versione elaborata dalla macchina (nei dati crudi dei sondaggi), in parte dall'artista (nei momenti di riflessione domenicali). In questa forma ibrida si rileva l'efficacia del progetto voluto da Vezzoli, che è attento a costruire un lavoro compiutamente digitale, una forma nella quale si concretizza però anche il pericolo di neutralizzazione dell'opera stessa da parte delle piattaforme, che assimilano e annichiliscono ogni contenuto potenzialmente divergente dalle logiche dell'algoritmo.

Parafrasando il cartello finale di Comizi d'amore, di Love Stories si potrebbe dire “dove l’autore, deposta ogni idealistica ambizione, va raccogliendo materiale per un grande monumento alla vecchissima, innocentissima, caldissima Italia degli anni Duemilaventi.” Un monumento effimero in un paesaggio che di caldissimo ormai sembra conservare solo l'illusione del desiderio, anch'esso – come gli utenti, come la realtà tutta – minacciato dall'incombente presenza del proprio replicante digitale, un Golem modellato con i dati che ognuno di noi semina ogni istante in Rete.